ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第682回

Meteor Lakeの性能向上に大きく貢献した3D積層技術Foverosの正体 インテル CPUロードマップ

2022年08月29日 12時00分更新

米国時間の8月21日から23日まで開催されたHotChips 34で、インテルは今回も活発な発表を行なった。具体的には以下の4つの発表である。

- Intel's Ponte Vecchio GPU: Architecture, System and Software

- Heterogenous Integration Enables FPGA Based Hardware Acceleration for RF Applications

- Meteor Lake and Arrow Lake : Intel Next Gen 3D Client Architecture Platform with Foveros

- Next-Generation Intel processor build for the edge - Intel Xeon D 2700 & 1700

さらに初日のチュートリアルで以下の2本の講義があった。

- CXL overview and evolution

- CXL2/CXL3 coherency deep dive

そのうえPat Gelsinger CEOによる“Semiconductors Run the World”と題した基調講演まで行なわれた。これはスポンサーの裏返しでもあって、今回「も」インテルは、Silver/Gold/Platinumのさらに上の“Rhodium”スポンサーとなっている。そういう裏の事情はともかくとして、今回はこの中で“Meteor Lake and Arrow Lake : Intel Next Gen 3D Client Architecture Platform with Foveros”の内容を説明しよう。

最初にお断りしておくと、今回Meteor Lakeの製品紹介や内部アーキテクチャーの説明などは「皆無」である。では何を発表したのか? というと“with Foveros”の部分で、要するにMeteor Lake/Arrow Lakeに利用されるFoverosの突っ込んだ説明である。少し前にMeteor Lakeの遅延に関してネット界隈で賑わったが、これに関する話ももちろんない。このあたりを期待していた方には肩透かしの内容である。

3D積層技術Foverosは

TSMCのSoICに近い構造

まず最初にFoverosのおさらいというか、以前の説明の訂正をしたい。連載627回でFoverosの説明をしたが、この際に筆者はFoverosをTSMCのInFOに近い物、と想像していた。ところが実際にはInFOではなく、TSMCのSoICに近いものだ、ということが明らかにされた。

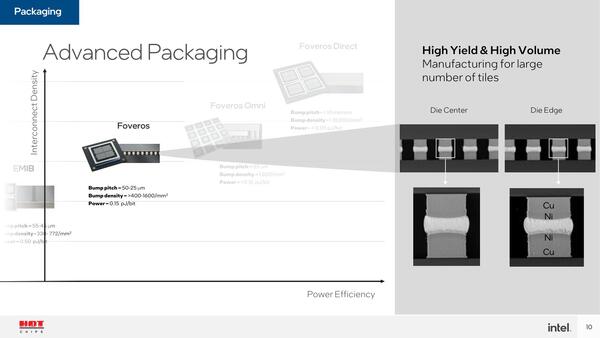

これは2つのダイを向かい合わせにして、そのバンプをつなぐというものだ。ちなみにSoICでは分子間力を利用しての接続だったが、Foverosではもう少し控えめに、銅のバンプ(というより銅柱)同士をニッケルのハンダで接続するような構造になっている。

AMDのZen 3の場合、3D V-Cache用のTSCの間隔は17μmピッチだったことがTech Insightsの分析で判明しているので、こちらは密度が3460本/mm2ほどになる。これに比べるとFoverosは半分弱、Meteor Lake世代だと772本/mm2弱になるので、4分の1といったところだ。

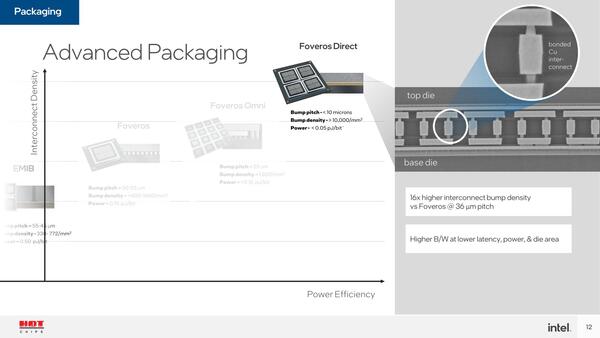

ではFoveros Omniとは? というのが下の画像で、異なる大きさのダイを相互接続できる。

トップダイの方が大きく、ベースダイが小さい格好だが、この際にトップダイの下に銅柱(図ではCu columnsとしている)を立てることで、トップダイから直接配線をパッケージ外部に引き出せる。このアイディアは、InFOの構造に近い。つまりInFO+SoICが、Foveros Omniというわけだ。

最後がFoveros Directである。こちらの最大の違いは、バンプ密度の向上である。

実に10μm未満というか、実際はおそらく9μmまで密度を高めたFoveros Omniということになる。密度を高めることで、例えば同じ帯域を確保するのにより配線の本数を増やせるため、信号の速度そのものは落とせるし、逆に信号速度が同じでバンプの面積が同じなら、帯域を16倍に増やせる計算になる。

またバンプ密度を上げるということは、必然的に配線距離が短くなることになる。バンプのボールが小さくなる分、高さも減るからだ。これは信号駆動電力が少なくて済むということでもあるし、距離が減ればレイテンシーも減る。また、駆動電圧を下げられるので、これもレイテンシー削減に効果がある。

では“Direct”がどこから出てきたか? であるが、最初の画像と見比べてみるとわかるが、銅柱の真ん中にニッケルのハンダがない。銅柱同士が直接接続されているわけだ。これに関しては回答がなかったが、おそらくSoICと同じように、分子間力を利用して2本の銅柱を直接接続しているものと思われる。これがDirectの由来だろう。

ちなみにバンプピッチがなぜ9μmと思うか? と言えば、36μmピッチのFoverosと比較して16倍の配線密度とされるからだ。16倍は縦横4倍と考えるのが普通で、だとすれば36μmピッチを9μmピッチにすれば間隔は4分の1で密度は16倍になる。なのだが、確認したところ「9μmピッチかどうかは将来公開する」とつれない返事であった。

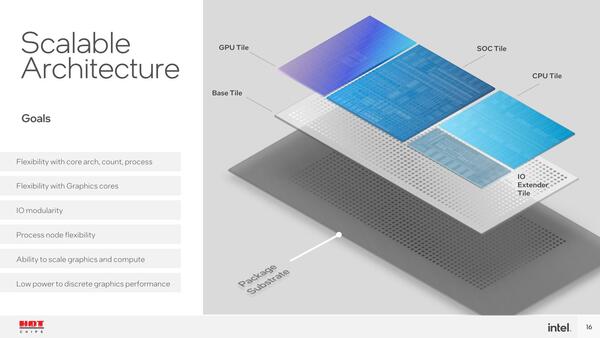

ただ冒頭にも書いたようにMeteor LakeとArrow LakeはFoverosを利用しており、Foveros Omni/Foveros Directは将来の製品(とIntel Foundry Services)向けになっている。そのMeteor Lakeの概念図が下の画像だ。これに近い図は何度か出ているので目にした機会は多いだろう。

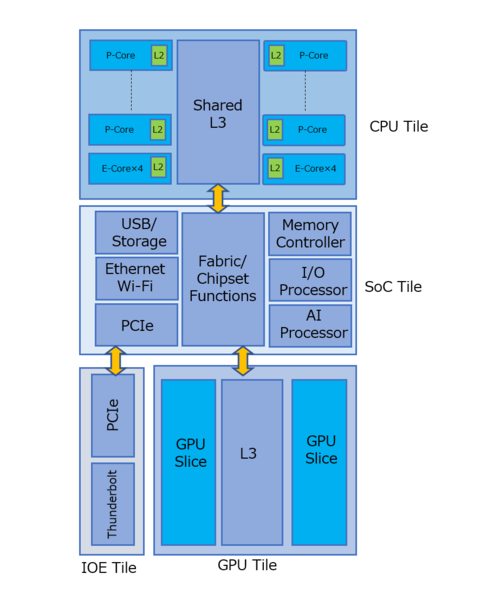

まだ個々のタイルの中身がどんなものかは一切公開されていないが、「多分」下図のようになると思われる。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ