6月23日、今年もオンラインでCOMPUTEX TAIPEI 2022が(南港での展示会も同時に開催されているので、オフライン併催という形態ではあるが)開催され、まず基調講演でAMDのLisa Su CEOによりRyzen 7000シリーズが発表になった。すでにKTU氏の記事が掲載されているので、もう御覧になった方も多いと思う。今回はこのRyzen 7000シリーズを少し深堀りしてみたい。

AI向け拡張命令を実装

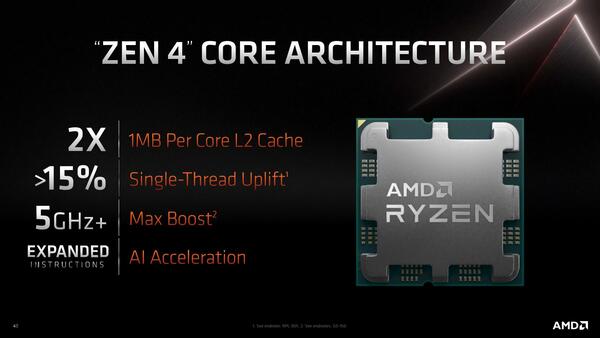

性能の話は後にまわして、まずは下の画像にあるAI Acceleration Instructionsについて。

もともとZen 4世代ではAVX-512命令をサポートする見込み、という話は連載652回でも触れたとおりだ。なので、この延長でAVX-512 VNNIもサポートになったものと筆者は想像している。

もし新たなAI向けアクセラレーターをCPUコアとは別に搭載するならば、別に命令セットはVNNIである必要はない。連載665回で紹介したインテルのGNAのようなパターンだ。

ただこのスライドでも“EXPANDED INSTRUCTIONS”という表記をしているところから、既存のx86というかx64の命令パイプラインの中にAI拡張を施していると考えるのが普通で、となるとアクセラレーター案は現実味が薄い。

ではAI向け拡張を命令パイプラインに統合するとするとどこか? と言えば、一番現実味が高いのはSIMDエンジンである。AIプロセッサーの昨今の一連のシリーズでも紹介してきたように、とにかくAIというかCNN(畳み込みニューラルネットワーク)では、大量のデータを処理するスループット性能が必要になる。現状CPUパイプラインの中でこうした目的で実装されているのはSIMDエンジンであって、逆にSIMDエンジン以外にもう1つ、同じくらいのスループットを持つAIエンジンを持つのは無駄でしかない。

であればSIMDエンジンにAI向けの処理までやらせた方が効率が良い。そしてそのSIMDエンジンがAVX-512対応をするのであれば、VNNIを実装するのは自然な流れだろう。

ちなみにVNNIそのものにはあまり多くの命令は含まれておらず、以下の項目しかない。

- VPDPBUSD(8bit値のMAC演算)

- VPDPBUSDS(VPDPBUSDの符号付き)

- VPDPWSSD(16bit値のMAC演算)

- VPDPWSSDS(VPDPWSSDの符号付き)

したがって、実装はそれほど難しくない(むしろ容易)と思われる。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ