ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第644回

業界初のマルチダイGPUとなるRadeon Instinct MI200の見事な構成 AMD GPUロードマップ

2021年12月06日 12時00分更新

連載635回でFrontierに納入される予定のRadeon Instinctの構成をいろいろ説明したが、“AMD Accelerated Data Center Premiere”では当然こちらの説明もあったので、答え合わせも兼ねてご紹介したい。

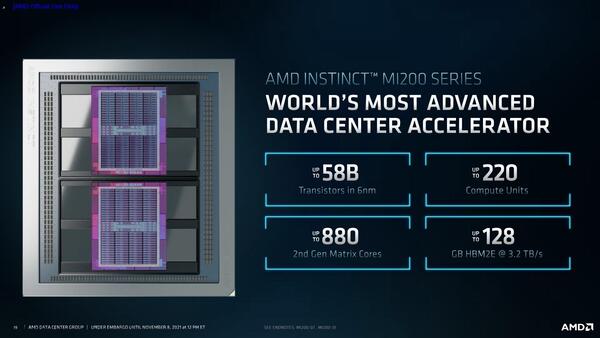

ちなみに発表記事で簡単にRadeon Instinct MI200シリーズの概要が紹介されているが、細かい製品仕様の話は最後にする。

1つのパッケージに2つのダイを搭載した見事な構成の

Radeon Instinct MI200シリーズ

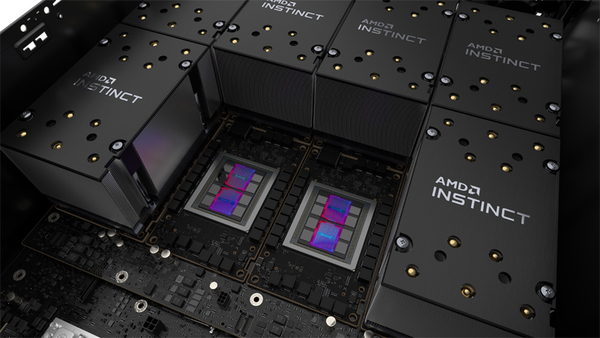

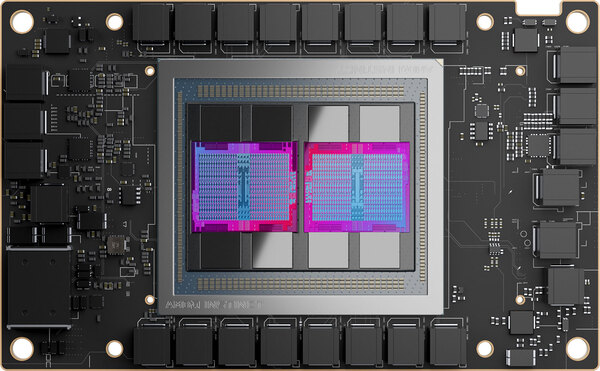

連載635回のノード構成推定図で「1つのRadeon Instinctと描いたものが、2つのRadeon Instinctを搭載したモジュールだと仮定すると、このギャップはもう少し縮まる」と書いたが、実際に発表されたRadeon Instinct MI200シリーズは見事に、1つのパッケージに2つのダイを搭載した構成となった。

フォームファクターはOAM(OCP Accelerator Module)準拠。OCP(Open Compute Project)はFacebook(現Meta)が主導する、標準的なサーバー向け仕様を策定するプログラムで、多くのメーカーがこれに参画しており、NVIDIAのA100もこのOAM仕様のものがメインである

そのRadeon Instinct MI200シリーズの構成が下の画像だ。HBMはダイあたり4スタック、XCUはダイあたり110なので、実はRadeon Instinct MI100と比較すると、微妙にXCUの数が減っている計算になる。

HBM2eの寸法(9.975×10.975mm)から推定されるダイサイズは25.1×29.3mmで735.4mm2ほど。Radeon Instinct MI100の推定ダイサイズ(763.2mm2)とほぼ変わらない

それにもかかわらず、FP64のベクトル演算性能が4倍ほどに引き上げられている。ダイ1つあたりの性能で言っても軽く倍である。

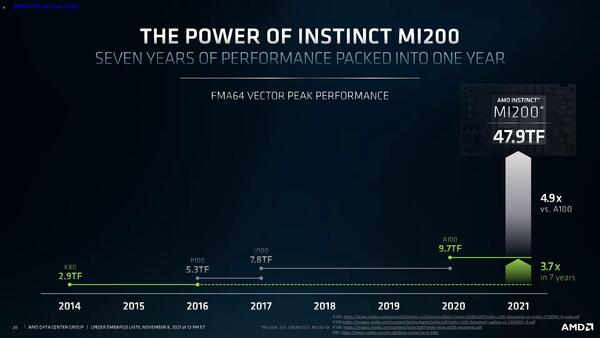

こちらはNVIDIAの製品との性能比較になっているが、Radeon Instinct MI100の性能はFP64で11.5TFlops、FP32で23.1TFlopsとされている

もう少し細かい数字が下の画像であるが、FP64のベクトル演算で47.9TFlops、FP64のマトリックス演算で95.7TFlopsというすさまじい数字を叩き出している。

rennsai635回でFrontierのノード(EPYC×1+Radeon Instinct×4)の性能を49TFlops程度と推定したが、実際にはMilan-Xを無視してRadeon Instinct×4だけでも191.6TFlopsに達しており、スペック表の数字が正しければ9000ノードにおけるピークで1.72EFlopsに達する。1.5EFlops以上、というFrontierの目標数値はわりと堅く実現できる格好だ。

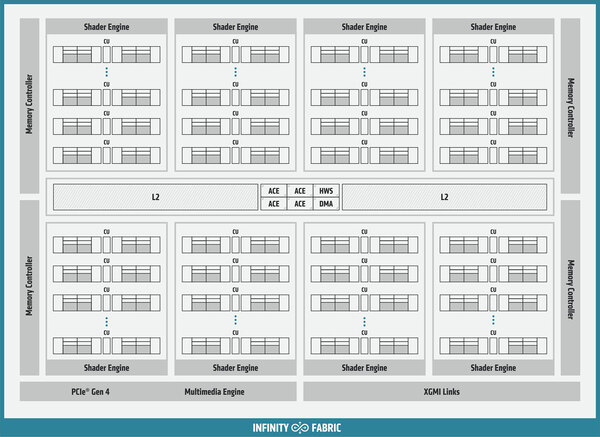

ではなぜこれが可能になったのか? という話であるが、MI100とMI200のダイの基本構成を比較するとわかる。

まずCU(CNDAからはXCUという呼び方に変わったが)の数そのもので言えば、MI100が16×8=128XCUで、うち8つを無効化して120XCU構成としている。一方MI200は14×8=112XCUで、うち2つを無効化して110XCUとしている格好だ。

細かいところでは、ACEがなくなったというか、これまではACEが任意のShader Computeに対してスレッドを割り振って処理する格好だったのが、どうもMI200ではACEが直接CUに対してスレッドを割り振るような格好で処理をすることになったようだ。このあたりの得失など、そのうちなにかしら話が出てくることを期待したい。

またHWS(HardWare Scheduler)のブロックもなくなっているが、これはCompute Engineにその機能が搭載されたのか、それとも全部ソフトウェアでスケジュールするようにしたのかも現時点でははっきりしない。

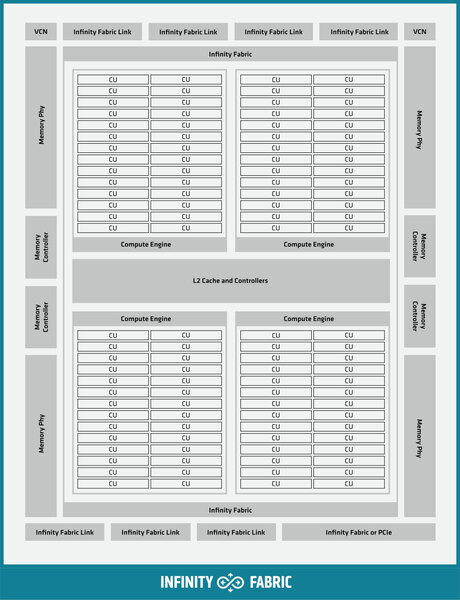

MI200の基本構成を見ると、一番上の左右にVCN(Video Codec Next)が搭載されているが、これはMI100にはなかった機能だ。このVCNではH.264/AVC、HEVC、VP9、JPEGのデコードと、H.264/AVC、HEVCのエンコードが可能とされている。

2次キャッシュのサイズそのものはMI100/MI200ともに8MBであり、16wayセットアソシエイティブ方式なのも同じであるが、MI100が64Bytes/サイクルなのに対し、MI200は128Bytes/サイクルと帯域が倍増されている。

メモリーI/Fが4組なのは同じだが、MI100はHBM2なので2.4GT/s、一方MI200はHBM2eで3.2TB/sとなっている。さらに、MI100にはXGMI Linksというポートが右下にあるが、これはInfinity Fabricのリンクのことだ。XGMIは“Socket/Inter-Chip Global Memory Interconnect”で、パッケージ同士の接続に利用されるものだが、MI100では最大4枚までのカードをRing Busの構成で接続できた。

一方MI200では後述するように、複数のダイ/パッケージ同士をPoint-to-Pointの形でInfinity Fabricで接続するため、MI200では外部向けに7ポートのInfinity Fabricと、1本のInfinity Fabric/PCIeポートが用意される格好になっている。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ