これからICTを導入しようとしている中小規模の介護施設・事業所にうってつけなツールがLINE WORKSだ。導入企業はすでに25万社以上という国内市場でトップシェアのビジネスチャット(※)で、介護業界でも導入する施設・事業所が増えていて、介護スタッフの募集や定着にも効果アリという導入施設からの声もある。今回は業務に利用する際の不明点について自治体に問い合わせた事例を紹介する。これを踏まえ、介護業務でのLINE WORKSの利用について地元の自治体に問い合わせてみよう!

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2020年版」調べ

介護保険担当部署に確認を

政府は介護業務の生産性向上のため、文書作業の負担軽減や、ICTの導入促進を図ろうとしているが、その一方で個人情報の取扱いについても注意を求めている。LINE WORKSで介護サービスの利用者の個人情報を扱う場合、ルールを決めて慎重を期すとともに、保険者である市区村の介護保険課や保健福祉課など介護保険担当部署に確認を取っておきたい。

宮城県東部を中心に14事業所で訪問看護や訪問介護、居宅介護支援などを行う医療法人社団健育会の「ひまわり在宅サポートグループ」はLINE WORKS活用の先駆的存在だ。自治体への問い合わせでは、どのような回答を得たか、また個人情報を扱う際のポイントはどのようなことに留意しているか、在宅部長の若林陽盛(ようせい)さんにうかがった。

SNSの利用について問い合わせたら

──訪問看護ステーションの業務におけるICTの利用について自治体に問い合わせたとのことですが、どのような内容でしたか。

看護管理者会議の情報の回覧について市に確認しました。内容としては、「当ステーションでは、働き方改革や感染対策の一環として情報の共有についてICTの活用を推進しております。以下の内容の回覧についてICTの活用が可能かどうかご教示ください。①事務所内の連絡事項、研修やお知らせ事項の回覧、②研修報告文、委員会会議録の回覧、③カンファレンス内容の不参加スタッフへの内容回覧、④苦情事故、ヒヤリハットなどの検討会内容の不参加スタッフへの回覧」というものです。

回答は「問題なし」でした。ただし、「サービス提供体制加算の算定要件内の『利用者情報の共有~』月1回以上の会議開催については、サービス提供に当たるスタッフは不参加理由と情報共有ができている事実確認のできる内容の記録保管(ICT活用可)が必要となっています。加算を取っている事業所は再度確認をお願いします。また解釈は大きく変わりないと思いますが、各実地指導担当管轄の確認を推奨します」とのことでした。

きちんと確認したことで、訪問の業務などで会議や研修会、カンファレンスなどに参加できない職員がいる場合、LINE WORKSの事業所全体のグループトークの「ノート」に不参加理由のコメントを掲載するといった取るべき対応が明確になりました。

別のパターンとして、自治体に確認する前に実地指導があり、「LINE WORKSというツールを使って会議録をまとめています」と説明し、「いいですよ」と了解をもらったケースもあります。

SNSを利用する際に気を付けるべき事項

──介護業務でSNSを利用する際に気を付けていることは。

独自の運用のルールを定めています。参照しているのが、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5.1 版」(令和3年1月)です。

これに合わせて、例えば、アプリケーションでファイルのやり取りはできるけれど、ダウンロードはできないようにするといった制限を設け、この設定はLINE WORKSの管理者のみが行えるようにするとった対応を取っています。またMDMの設定は必須です(後述)。

ほかにも、SNSで患者の医療情報を取り扱う場合のガイドラインとして一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会(HISPRO)の「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」があり、これも参照しています。

LINE WORKSは地域連携にも役立つ

──介護業務でLINE WORKSを利用する場合、不確かな点などがあれば、やはり所轄の自治体のOKを取ったほうがよいでしょうか。

安心して使うために、そのステップは非常に重要です。まずは、厚生労働省の通知などを読みこみ、なお不明な点について所管の自治体に確認するのがよいでしょう。また問い合わせる前に、自分たちのLINE WORKSの運用方法は大丈夫か、LINE WORKSでつながっている外部の組織の管理者に了承してもらえるか、役所のどこと、どのように連携していきたいのか、こういったことをおさえておくべきでしょう。自治体に相談に行くこと自体が良いことだと思いますし、コミュニケーションを図っておくことをお勧めします。

──自治体を含めた地域連携のツールとしてのLINE WORKSの可能性についてどうお考えですか。

LINE WORKSは地域連携に役立ち、このことが医療や介護の質の向上にもつながると考えています。自治体の中にはLINE WORKSを導入し、災害時、各事業所に情報を提供するツールとしているところもあります。こうしたツールを用いれば、より確実に伝わり、しかも一度に周知できますから、お互いの業務が効率的になります。自治体の主導のもと、ICTを活用して地域のみんなでつながろう、という取り組みが広がることを望みたいですね。

モバイル端末の安全管理のために

LINE WORKSを介護業務に生かす中で、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末の安全管理(モバイルデバイス管理=MDM)が必要になってくる。

特に個人情報を取り扱う場合、「専用端末の配布」+「有料プランの利用(MDMの設定)」を推奨している。個人の端末を業務に利用するBYOD(Bring Your Own Device)であっても、MDMの設定はしておきたい。

ただし、個人情報を取り扱わない場合であれば、BYOD+フリープランでも問題はないだろう。

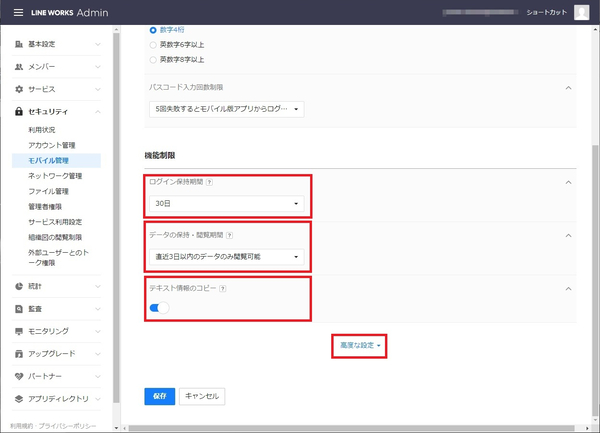

「モバイル管理」では、ログインする際のパスコードを設定回数以上間違えるとLINE WORKSへのアクセスをロックする「パスコードロック」や、データの保持・閲覧期間を制限するなどができる「機能制限」の設定ができる。

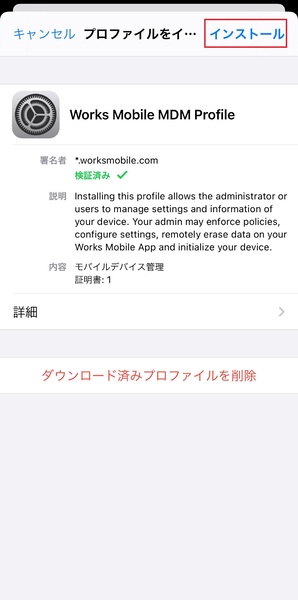

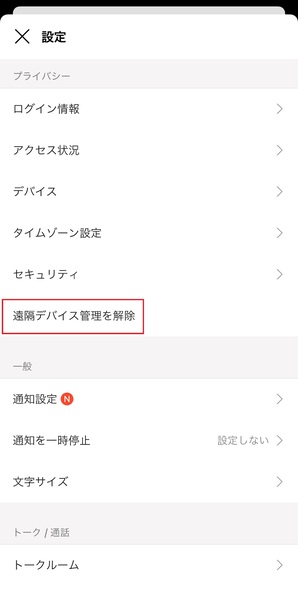

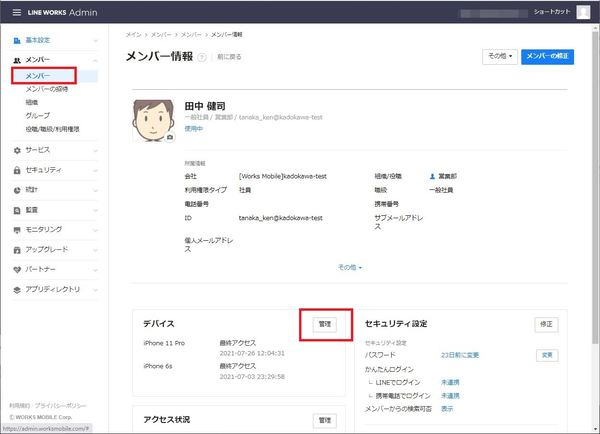

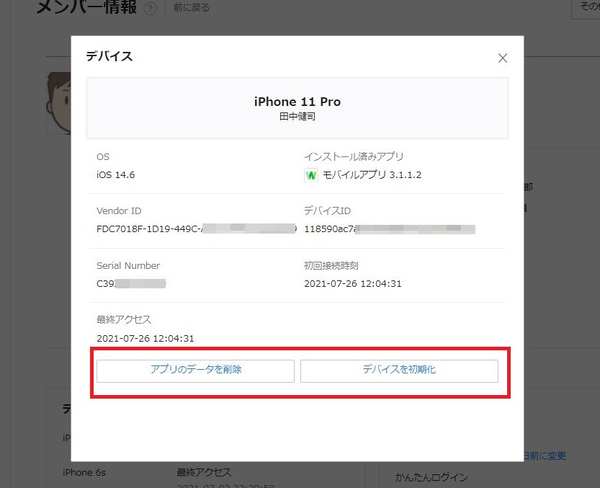

LINE WORKS MDMは、メンバーがモバイルデバイスを紛失した際や、退職したメンバーのモバイル端末の LINE WORKS アプリを削除する必要がある場合、管理者が遠隔でアプリのデータを削除することができる機能だ。このデータの遠隔削除を実行するには、管理者が LINE WORKS MDM を有効に設定し、メンバーのデバイス側でも遠隔デバイス管理機能を有効にする必要がある。

ここから、具体的な設定方法を紹介しよう。「モバイル管理」は、管理者画面の「セキュリティ」→「モバイル管理」から設定できる。

●パスコードロックと機能制限

「機能制限」では、モバイル版で操作を行わなかった場合に自動ログアウトする期間や各サービス内のデータをモバイル端末から閲覧できる期間などを設定できる。この下の「高度な設定」をタップすれば、「モバイルデバイス管理(MDM)」が開く。

●LINE WORKS MDMを有効にする

●メンバーが「LINE WORKS MDM」を有効にする(iPhoneの場合)

●LINE WORKS MDMが設定されたかを確認する(管理者側)

次回はBCP策定がLINE WORKS導入でスムーズに行えたという実例を取り上げる。

ワークスモバイルジャパンは、介護・福祉事業者向けにLINE WORKSの基本と初期設定、介護業界事例を掲載したA4判入門書を300冊限定で郵送するキャンペーンを実施している。(2021年8月20日(金)まで)

申込特典として複数の好評オンラインセミナーを視聴できる。

この連載の記事

-

第23回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! 多忙なケアマネジャーをサポート -

第22回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! 病院内の情報共有ツールとして定着させるノウハウ -

第21回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! 専門家に聞く!BCP対策としての活用とは? -

第20回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! 介護記録との連携による「見える化」の成果 -

第19回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! ハラスメント対策強化に活用 -

第18回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! 介護の新常識 学びウィーク 秋開催決定! -

第17回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! 採用管理、定着ツールとして活用 -

第16回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! 外部連携機能で他事業所や取引先とつながろう -

第15回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! 福祉用具会社が受発注を迅速化 -

第14回

sponsored

LINE WORKSで介護現場の課題解決! BCPに利活用を位置づける - この連載の一覧へ