業務を変えるkintoneユーザー事例 第111回

kintoneの利便性はデスクワーク中心の社員だけのものではない

現場とkintoneをつなぐため、公平なインターフェースを自作した西機電装

2021年07月14日 10時00分更新

2021年6月16日、愛媛県松山市のWstudioREDにて「kintone hive matsuyama」が開催された。kintone hive(キントーンハイブ)は、kintoneを業務で活用しているユーザーがノウハウや経験を共有するイベントだ。全国6カ所で開催され、その優勝者がサイボウズの総合イベント「Cybozu Days」で開催される「kintone AWARD」に出場できる。

今回登壇したのは5社で、2番手は同じグループ企業である西機電装と西岡鉄工所の経営企画室に所属する白井義人氏。「IoT×kintoneによる業務効率改善の一手法 インターフェースの公平性を視点として」というテーマでプレゼンしてくれた。

kintone以前、社員ひとりひとりに情報流通経路があった

西機電装は大型クレーンの電気室や制御盤を作っている会社で、西岡鉄工所は金属板の薄板加工をする会社だという。業務の流れとしては、仕事を受注したら顧客の求める仕様に基づいて西機電装で電気設計と筐体設計を行なう。筐体の一部は西岡鉄工所に発注して製作し、最終的に筐体に電装品を取り付けて出荷する。これらの工程は短いと数日、長いと約2年に及ぶそう。

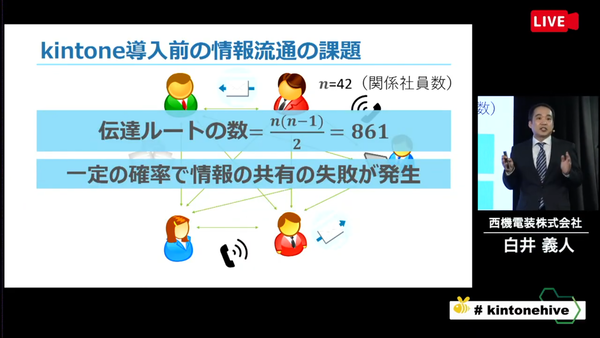

kintone導入以前は、社員ひとりひとりに、それぞれの情報流通経路があった。42人の関係社員がメッシュ型ネットワークのようにつながっており、伝達ルートの数は861通りとなる。さらに、社内では電話やメール、紙、口頭と伝達手段もばらばら。一定の確率で情報共有が失敗していたという。たとえば、新旧情報の受発信のタイミングがずれれば、後行程への影響や行程のやり直しなどが起きてしまう。

課題解決に必要なことは明らかだった。伝達ルートの数を減らすことと、社内規格を統一するという2点。そこで、メッシュ型ネットワークから、kintoneを中心とするスター型ネットワークを形成することにした。そうすれば、伝達ルートの数は42通りになる。伝達手段が情報共有スペースに一元化されるというメリットもある。

ユーザーとマシンのインターフェースの公平性はなぜ必要か?

kintoneを導入して開発を進め、現在では、マスターアプリをのぞいて、7つの業務種別で全26アプリを利用している。今回はその中から、「製番管理台帳」と「作業日誌」という2つのアプリを紹介してくれた。「製番管理台帳」は受注から発注までの情報を一元管理するアプリで、「作業日誌」では、何の製品をどのような作業を何時間行なったのかを全社員に毎日入れてもらうアプリとなる。これらのアプリはお互いに連携しながら予算管理を進めているという。

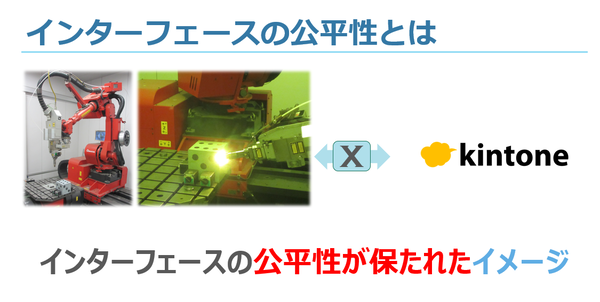

「kintoneを運用して、社員から情報流通が良くなったと言われます。でも、運用してみて気がついたのですが、ユーザーインターフェースとマシンインターフェースの公平性があれば、もっといいシステムになると気がつきました」(白井氏)

たとえば、現場の人が溶接作業を行なう場合、完了したらkintoneにその旨を入力したい。しかし、溶接用の手袋をいちいち外して、ノートPCを操作しなければならないのなら、業務効率はかえって落ちてしまう。そのようなシステムは使ってもらえない。

そのため、現場では紙に手書きして、それを事務所でkintoneに入力している。逆のパターンもあり、事務所で紙に印刷して現場へ配布するということも起きている。これは、人の作業とkintoneへの入力というインターフェースの公平性が保たれていないことに起因している、と白井氏。

これがPCを操作するのではなく、溶接が終わったら手袋をしたまま機械のボタンを押すだけでkintoneが更新されるなら問題ない。そのため、溶接とkintoneの間に、デバイスXを用意すればいいと考えた。

「kintoneの利便性はデスクワーク中心の社員だけのものではありません。弊社が考えるインターフェースの公平性とは、ユニバーサルデザインでも、バリアフリーデザインでもなく、業務特化型のインターフェースを意味しています。このインターフェースはIoTデバイスで実現可能です」(白井氏)

そこで白井氏はインターフェースの試作にチャレンジした。しかし、公平なインターフェースを作りたいからアイデアを出してくれ、と言うだけでは誰も意見を出してこないという。それは、インターフェイスでできることやIoTデバイスで何ができるのか、というイメージができていないからだ。

見て、触れて、実際に体験する場を設けてあげないと、アイデアは出てこない。そんな経験をしてもらうために、白井氏はタイムカードシステムを作ればいいと考えた。わかりやすい題材で、すべての社員に使ってもらいやすいからだ。

タイムカードアプリを扱えるIoTデバイスを自作

タイムカードアプリを作成するのは簡単。デスクワークの社員であれば、PCとキーボード、マウスで操作できるので親和性が高い。しかし、現場に持って行くなら、もっと簡単にデータを入力できるようにする必要がある。

「タイムカードアプリに必要なインターフェイスを整理してみると、本人特定に加えて、出勤と外出、帰社、退勤の意思表示ができればいいのです」(白井氏)

そこで白井氏は4つの選択ボタンを備えるIoTデバイスを自作した。「ラズベリーパイ」というシングルボードコンピューターを利用し、最初はバラックセットでkintoneとの間の通信試験を行った。専用の電子基板も作成し、アプリを開発するためのプラットフォームも整備した。

社員が持っているICカードをかざして本人確認をしたら、出勤/所定内外出/所定内帰社/退勤という4つのボタンのいずれかを押せばいい。すると、「タイムカード」や「社員台帳」などのアプリにデータが書き込まれる。すべての動作を記録するロギングアプリも用意している。

逆に、ボタンを押したままICカードをかざすと、kintone内の情報を読み込み、ディスプレイに表示してくれる機能も搭載した。マウスもキーボードも使わず、シンプルなインターフェースでkintoneを利用する環境が構築できたのだ。

「このタイムカードのIoTデバイスを見て、触れて、体験してもらって、自分の日頃行なっている業務に合わせて、アイディアを出してもらおうとしています。このソフトウェアをちょっと変更するだけで、現場における部材発注システムや在庫量検知・発注システム、工程進捗管理システムなどに応用できます」(白井氏)

同じようなことができる製品は他にもあるかもしれないが、あえて自作したのはkintoneに情報を集約できるから。業務プロセスを見直し、蓄積したデータを経営戦略に活かしたいという。

「今後の展開としては、社員たちにIoTでできることのイメージを持ってもらい、アイデアを出してもらいます。また、IoTを技術的側面で具現化する社員の育成も必要です。社員が育たないとデジタルトランスフォーメーションもできませんので、社内プロジェクトとして取り組んでいます。人がシステムに合わせるのではなく、システムを人に合わせることをやりながら、IoT×kintoneによる業務の効率化を勧めていきたいと考えています」と白井氏は締めた。

この連載の記事

-

第302回

デジタル

給与20%増達成で社員の人生も変えた 平均年齢64歳の地方バス・タクシー会社はkintoneで未来をつなぐ -

第301回

デジタル

コロナ禍で売上激減 社長自作のkintoneアプリで回復も、変革のラストピースになったのは -

第300回

デジタル

業務改善とは「人の弱さと向き合う」こと だからkintoneの利用は“あきらめた” -

第299回

デジタル

悪夢のExcel多重入力と決裁スタンプラリー システム刷新の反発は“ライブ改善”で乗り越えた -

第298回

デジタル

PCに行列ができる、旧態依然な業務にサヨナラを kintoneで年2546時間の残業を削った日本海ガス -

第297回

デジタル

モンスターExcelもそのままkintoneアプリ化 老舗企業を整トーン(頓)した「小田トーン」の実力 -

第296回

デジタル

わずか3名で5万6000人へのkintone展開 「作る」から「変える」マインド変革が突破口に -

第295回

デジタル

全職員の6割がkintoneを利用する関西外国語大学 背景に待ったなしの大学DX -

第294回

デジタル

シェア100%の重圧を跳ね除けろ 味の素ファインテクノの業務改善は、kintoneで加速した -

第293回

デジタル

業務改善はクライミング kintoneで壁を登った元気女子の感情ジェットコースター -

第292回

デジタル

“なんとなく”の現場改善、もうやめません? kintone運用6年で辿りついた自動化と可視化 - この連載の一覧へ