4つのキーテーマに基づきエンハンス、「Oracle DB 21c」のAutoMLやブロックチェーンテーブルも紹介

1年間で300以上のサービス強化、オラクルがOCI最新動向を説明

2021年03月31日 07時00分更新

最新版Oracle Database 21cが登場、データ分析の民主化図るAutoMLも

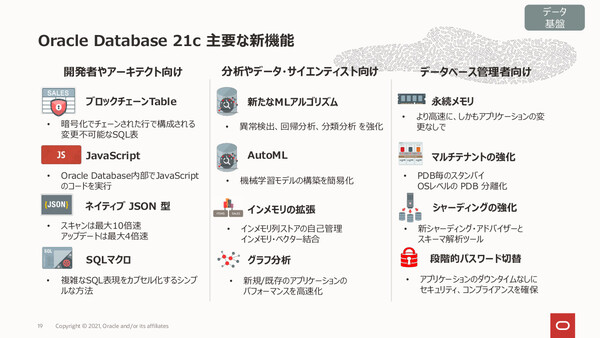

続いて佐藤氏は、直近3カ月の最新アップデートに話を移した。ここではまずOracle Database最新版のクラウドサービスであるOracle Database 21c for Cloudを紹介した。開発者/アーキテクト向け、分析/データサイエンティスト向け、データベース管理者向けに、合計で216の新機能/機能強化が追加されている。

佐藤氏はここから特に重要視しているアップデートとして、AutoMLとブロックチェーンテーブルの機能を取り上げた。

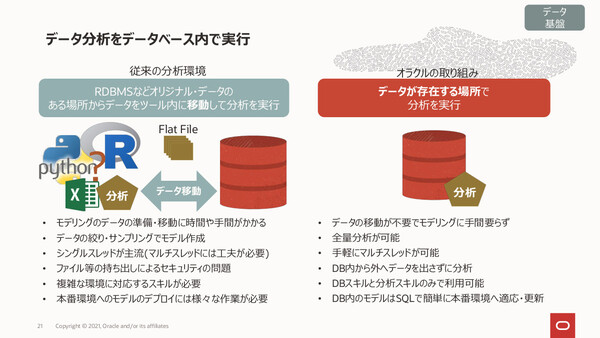

まずデータ分析そのものの特徴として、オラクルでは「データが存在する場所で」分析を実行するアプローチを推進している。

従来のデータ分析環境では、分析対象とするデータをコピーし、いったん取り出して(分析ツール側に移動させて)から処理を行っていたため、準備に時間と手間がかかっていた。また、分析の結果データ量が不十分で再びデータを取り出すことになったり、データセキュリティ上で問題が生じたりしていた。

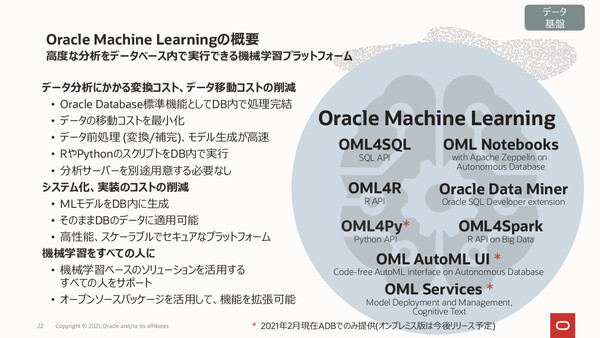

そこでオラクルでは、あらゆるデータタイプを格納できるOracle Databaseの中で分析を行うという、効率の良いアプローチをとることにした。その実現のためにはOracle Database内に多様なデータ分析/アナリティクスの機能を組み込む必要があり、その1つが機械学習プラットフォームの「Oracle Machine Learning」となる。

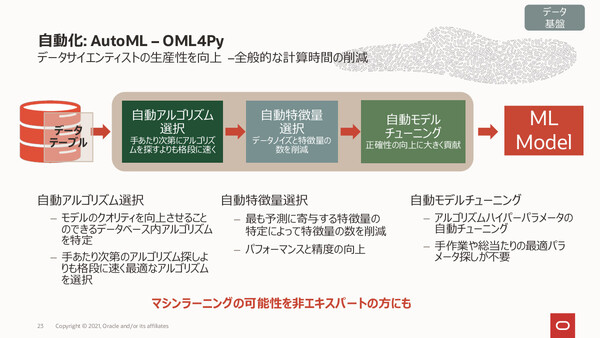

「大量のデータを持っていることが重要なのではなく、そこからどういうインサイト(示唆)を導き出せるのかが重要。それがここ10年くらい課題になっているが、その解となり得るのがAutoMLだと考えている。簡単にデータからインサイトを導き出せる機能を、DBの中に組み込んでいくことにチャレンジしている」

その機能がAutoMLである。「データサイエンティストではない、素人の方でも機械学習ができるような環境を作っていくのが究極の目標。そのためにいろいろなことを自動化している」と佐藤氏は説明する。たとえばアルゴリズムの自動選択、特徴量の自動選択、モデルの自動チューニングといった機能を提供して、非エキスパートでも精度の高い機械学習モデルを開発できるよう支援する。

機械学習のユースケースは業種ごとに多様なものがあるが、データベース内で分析を行うオラクルのAutoMLでは、特に「分析対象のビジネスデータがデータベースに格納されているシステム」「リアルタイム予測をしたい業務」「機微情報を含むデータのセキュアな分析」といったユースケースに強みを持つという。

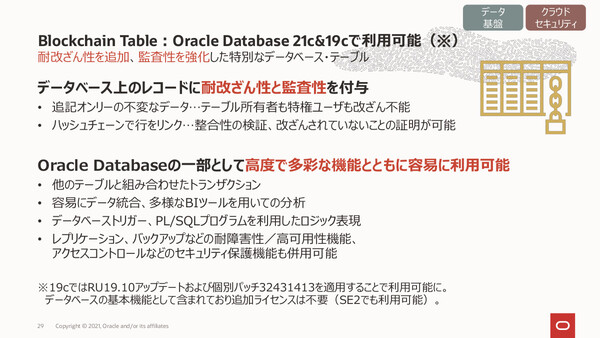

もうひとつ、Oracle Database 21(および19c)で基本機能として利用可能となったブロックチェーンテーブルについても紹介した。耐改竄性や監査性のあるブロックチェーンレコードを、Oracle Databaseの一部として利用できる機能だ。もちろん、他のテーブルと組み合わせたトランザクション処理や、ブロックチェーンテーブルに格納されたデータの分析といったこともできる。

ブロックチェーンテーブルのユースケースとしては、特権ユーザーでさえも変更できない耐改竄性を生かし、セキュリティ上重要な記録の保存や、法律上確実な保存が要求されるものも含めた各種証跡の保存、内外からの攻撃ターゲットになりうる勘定系/決済系システムのトランザクションログなどを挙げた。

「新サービスの追加で、これまでアプローチできていなかった顧客にも」

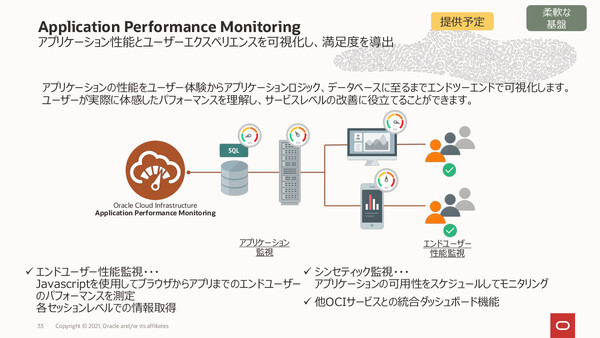

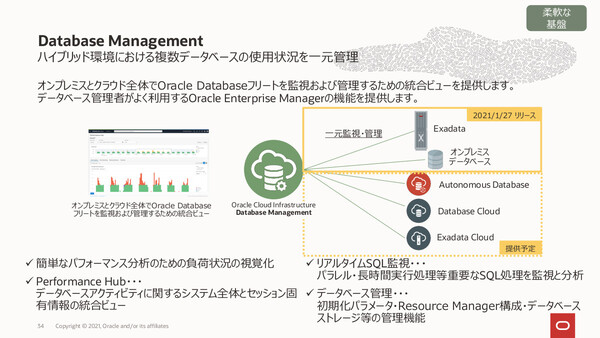

運用管理ソリューションのOracle Cloud Observability and Management Platformについては、今後リリース予定の「Application Performance Monitoring(APM)」や「Database Management」の概要を紹介した。

「(同プラットフォームでは)マネジメント、モニタリングの対象として、インフラからアプリケーションまでという“縦方向”、クラウドからオンプレミスまでという“横方向”の両面で対応の拡大を図っている。さらにDevOpsのさらなる推進に向けて、インフラ管理者と開発者の間にある垣根を取り除く取り組みも進めている。たとえばAPMやDatabase Managementを開発者が直接のぞくことで、ボトルネックとなっているインフラの情報をかなり細かく見ることができるようになる」

またセキュリティに関しては、Oracle Data Safeのアップデートについて説明した。Oracle Cloud上にあるデータベースだけでなく、新たにオンプレミス環境、他社クラウド環境にあるOracle Databaseのチェックや監査にも対応を拡大している。つまり、データベースがどこにあっても同一ポリシーのデータセキュリティ対策を実施できることになる。

最後に、「配置の柔軟性」のキーテーマに対応するOCIのエッジデバイス「Oracle Roving Edge Infrastructure」も紹介した。あらかじめ管理者がOCI上で構成したシステム(仮想マシン、ストレージ)をこのデバイスに格納することで、フィールド設置したこのデバイス上でさまざまなワークロードを実行できる。通信キャリアの基地局や病院、工場、あるいは通信が不安定な船舶や飛行機、農場などでの利用が考えられるとしている。

* * *

この1年間のサービス拡充や機能強化によって、問い合わせや獲得案件のユースケースに変化を感じるかと質問したところ、佐藤氏は次のように答えた。

「典型的な例としてはHPC分野の流体解析や構造解析といったワークロード。これまで、そうしたワークロードをクラウドで動かすというのはあまり想像されていなかった。だが、昨年から本格的にHPCのサービスを提供開始してご紹介してみると『ちょうど困っていた』という反応があった。このように新しいサービスが出ることで、それまでアプローチできていなかった顧客にもアプローチができるようになっている」

また、Exadataのクラウドサービス化が拡大したことでオンプレミスからのクラウド移行を進める顧客も多いという。他社クラウドからOCIに移行するケースは、ネットワーク通信料も含めたコストメリットを考えたものが多いと語った。