ArmにしてもCEVAにしても、売るのはAI/ML(機械学習)のアクセラレーターIPであり、これをメーカーが組み込んで製品化するという方向性であった。これに対してチップ売りを狙ったのがETA Computeである。

ETA Computeは2015年に創業されたメーカーで、現在もまだ株式公開はしていない。創業からしばらくはステルスモードで推移しており、情報をある程度公開し始めたのは2017年のことである。この時の同社がなにを狙っていたかというと、他社製品と比較して消費電力が10倍少ないMCU(Micro Controller Unit)であった。

2017年4月に出たプレスリリースによれば、ETA Computeは待機時の駆動電圧をサブスレッショルドの領域(0.25V)まで下げられる技術を利用することで、TSMCの90LP(90nm Low Power)プロセスを使いながら、極端に待機電力を落とすことに成功したとしている。

加えてMCUだけでなく周辺回路(A/Dコンバーター、リアルタイムクロック、DSP、AES対応の暗号化アクセラレーターなど)もやはり同様に低電圧に耐えられる(*1)構造を作ることに成功し、これらを集約して長大な待機時間に耐えられるMCUを開発した。

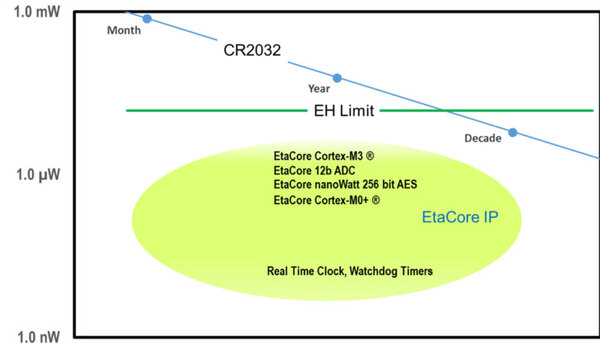

この当時、同社はまだAIは考えておらず、むしろIoTデバイスが2020年(去年だ!)までに240億個も増えるという前提のもとに、特に安価なセンサーノードなどを狙ったものだった。下の画像がその構図であるが、縦軸が消費電力、横軸が電池寿命(どちらも対数軸)である。

斜線はCR2032(いわゆるボタン電池)1個で駆動できる期間で、1mW程度の機器なら1ヵ月、0.1mWを切るとなんとか1年、10μW台まで落とせば10年が狙えるの意味。EH Limitは太陽光パネルなどを使った場合の供給電力。これを下回れば、バッテリーなしでもなんとかなる

太陽電池などによる、いわゆる環境発電というのは、せいぜいが10μWのオーダー(もちろん極端に大きい太陽電池パネルをつけられればもっと出せるが、設置場所の制約が大きくなりすぎる)なので、通常のマイコン+センサーの駆動の役にはたたない。

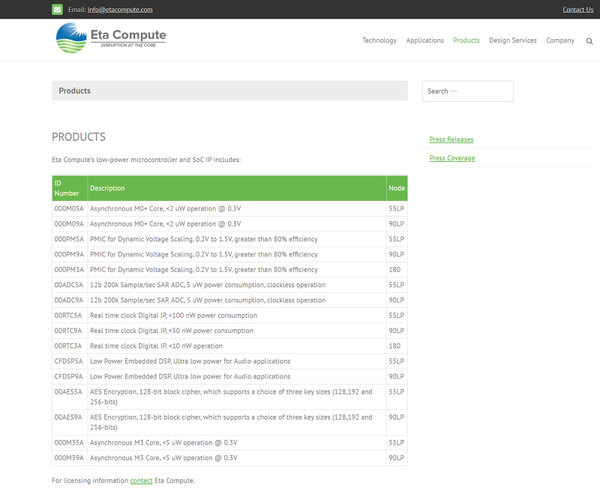

逆に言えば、環境発電で動作する、あるいはCR2032などのボタン電池1個で10年動作するMCUを作れば、安価なセンサーノードなどに採用が期待できると考えたわけだこの当時、ETA ComputeはむしろIP売りを前提にビジネスをしていた。ウェブサイトのProductsページを見ると、まだチップを売ることは考えていなかった。

この方針が一転するのは2018年のことである。同社はSNN(Spiking Neural Network)をベースにした第3世代のニューラルネットワーク向けのシステムの開発という名目で、複数のベンチャーから800万ドルのシリーズAの投資を受けている。

もともとCNNは(連載561回でも書いたが)必ずも生化学、つまり脳内の神経細胞の振る舞いのシミュレーションとは無関係な、勾配法という計算科学でよく利用されている手法を使ってもうまくシミュレーションできるというところから始まっており、畳み込み(Convolution)はその一部である。

対してSNNは神経細胞の振る舞いにより近づけたモデルを利用することで精度や性能を改善しよう、というモデルである。2018年3月には、早くもこれに向けたIPプラットフォームの提供を開始する。また。従来の省電力IoTノード路線として、2018年6月には日本のロームと共同でセンサーノード向け開発ボードを発売している。

ロームはWi-Sunと呼ばれる(一応世界標準規格だが、日本と一部台湾で少し使われているだけで、事実上日本独自の)ワイヤレス規格に対応したモジュールを提供しており、これにさまざまなセンサーと太陽電池パネル、ETA Computeのマイコンを組み合わせた格好。右上にあるのがETA ComputeのDIAL2という名前のMCUだ

ここでついにETA ComputeはそれまでのIP売りからチップ売りにビジネスを方向転換した。要するに小さな会社がIPを提供しても、誰も評価してくれない。であれば実際にチップを作って使ってもらえばわかるだろう、という発想だったのだろう。

(*1) 通常の回路では、スレッショルド電圧(おおむね0.5~0.6V)を下回ると、回路が状態を保存できなくなる。なので、スレッショルド電圧を下回る場合はもう回路への電力供給を止めてしまう。ただこの場合、復帰する際には回路の初期化が必要になる。したがって、煩雑に待機するような場合、待機状態により節約できる電力より、復帰のための初期化の電力が多くなりかねない。ETA Computeは、スレッショルド電圧を遥かに下回る電圧でも状態が保存できる仕組みを入れたことで、復帰時の消費電力を大幅に削減できることになる。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ