ダイ同士をワイヤーでつなぎ

独自のコネクターでパッケージング

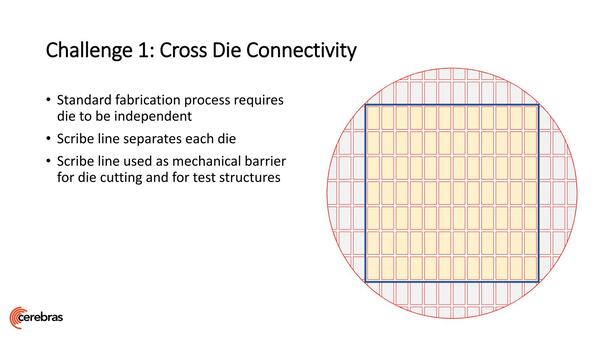

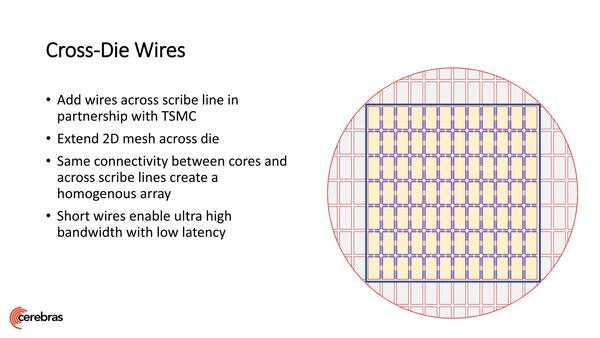

ところでこのコア同士をどうつなぐか、であるがこれは2Dメッシュである。ただ、WSLは84個(12×7)のダイに分かれている。これはマスクがこの1個分として作られているので、同じマスクを84回移動しながら露光して製造するわけだが、通常はこれを切り落とすことになる。

したがって2Dメッシュも個々のダイの中は問題なく接続できるが、ダイの間は通常切り落とされることになるため、ここに配線を通せない。そこで後工程でダイの間にワイヤーを通すという荒業で対策している。

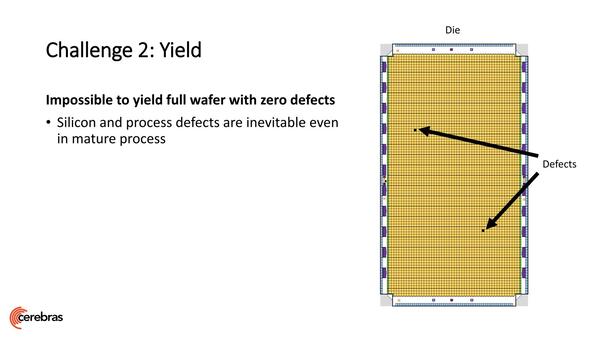

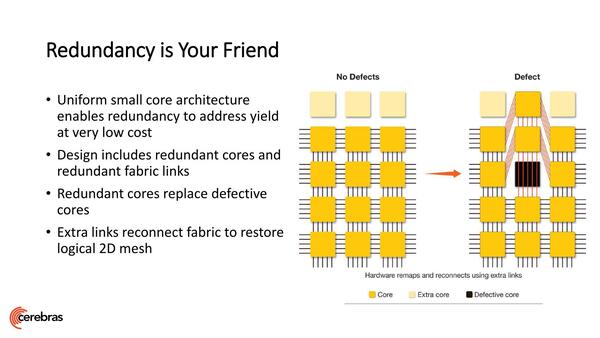

また当然Defect(欠陥)も問題になる。これに関しては、冗長コアと冗長配線を用意、欠陥箇所を迂回する形で利用できるとした。

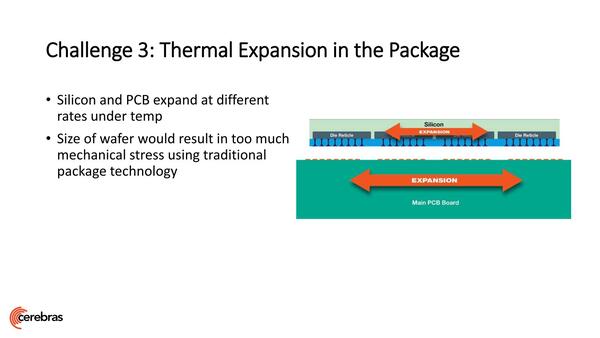

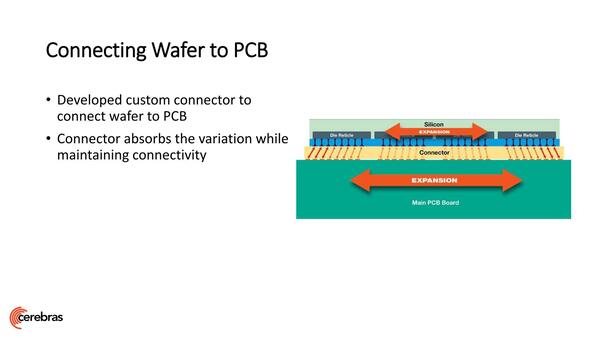

パッケージも独特である。まずFlip Chipの形でプリント基板に装着するわけだが、その際に中間的な熱膨張率を持ち、両者の差を吸収できる独自のコネクターを開発したそうだ。

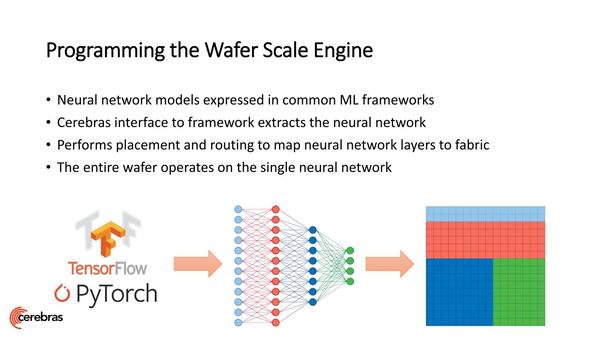

ちなみにソフトウェア的には当然既存のフレームワークを変換して利用する形になる。これだけコアがあると小規模なネットワークであればまるごと全部をオンダイ(オンウェハーというべきか)に載せることも可能とされる。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ