Googleマップは15周年でどう変わったのか?

Googleマップ「地図改善」への戦い ジェン・フィッツパトリック氏語る

2020年04月03日 09時00分更新

地下鉄の出口を出て、目的地の方向がわからない場合、ライブビューが便利だ。ストリートビューの画像、機械学習、スマートフォンのセンサーを組み合わせ、周囲の風景に拡張現実のナビゲーションを重ねて表示する ※GIFアニメが正しく表示されない場合は、オリジナルサイトをPC表示にしてご覧ください

地図の「信頼性」「使いやすさ」を担保する終わらない戦い

情報は信頼できるものでないといけない。ユーザーから集められるロケーションに関する情報は、時には広告目的で内容がゆがめられる。グーグルのネット検索がジャンクウェブによる過剰なSEOとの戦いに直面しているように、Googleマップも、ユーザー投稿情報の信頼性確保、という課題を抱えている。意図的なものだけでなく、情報の鮮度などによって、結果的に「正確でない」情報が出てくることもある。

「私たちは、地図に表示する情報が可能な限り高品質で正確であることを確認するために、多くの時間を費やしています。マップを作成する方法と同様に、マップに入ってくる情報の信頼性をどのように判断するのか。答えは1つではありませんが、さまざまな情報源を使用し、可能な限り正確を期します。場合によっては、複数の異なるユーザーからの類似の情報を探して、情報の確かさを確認します。多くの場合、ストリートビューの画像など、複数の情報がありますから。また、不正確または不適切と思われる何かを見た場合には、我々にお知らせください。そうやってお互いに協力し合って改善していくことで、データの質を高めることができます」(フィッツパトリック氏)

どのような情報が求められるのか、その地域でどのような地図が見やすいのか、ということは、国や地域によって異なる。グーグルは「グローバル」なサービスであるが、使う人々は「ローカル」な地域に住んでいる。使いやすさは「情報が正しいと感じる」ことにもつながる。各地域に対する最適化をどう考えているのだろうか?

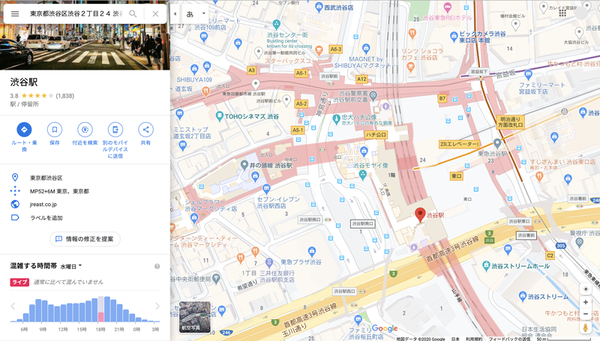

「地域最適化は重要な課題です。東京にGoogleマップチームを置く理由の1つは、東京から地図に関する多くの洞察が得られることです。なにが機能していてなにが機能していないのか、確かめることができます。東京は世界で最も複雑な都市環境の1つですが、世界の他の多くの地域でも活かせる改善についてのインスピレーションの源として、本当に役立っています」

グーグルは世界中からさまざまな知見を得ている。地図に対する要求が複雑で高度である東京からの知見は、特に重要なものだ

「『駅の出口情報』は、日本から得られた知見のひとつです。多くの国では駅への出口は明確なのですが、日本では、間違った出口に出ると、ひどく回り道になります。非常に複雑な歩行経路を理解するため、現在、これまでにない方法で地上と地下の両方の『標高』を認識するようになっています。こういう情報を正確に表示することは、特にその地域に詳しくない人々にとって重要です。私たちは、人々にとって関連性が高く有用な情報を素早く示すことを目指しています。地図の表示言語を変えられるのはそのひとつですが、最近、翻訳機能を追加して、地元の人からの道順を尋ねられるようにしました。時にはその方が有用です」

日本以外から得られた知見も多い。

「例えば、バイクでの移動に関するカスタム検索は、インドで最初に採用されたものです。なぜなら、インドでは従来の車よりも5倍も、オートバイが走っているからです。そして、両者が通る道は大きく異なっていて、必要な情報も違います。オートバイ向けの検索は、非常に人気のある機能として、他の多くの国に急速に拡大しました。そんな例はたくさんあるんです。私たちは世界中の都市で時間を過ごして、地域や地域のニーズを実際に理解し、学習することを常に目指しています。各地域には独自の要望や風習があります。それこそが、『地図データ作成が永遠に続く』と考える理由なんです」

西田 宗千佳(にしだ むねちか)

西田 宗千佳氏

1971年福井県生まれ。フリージャーナリスト。 得意ジャンルは、パソコン・デジタルAV・家電、そしてネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」。主に取材記事と個人向け解説記事を担当。朝日新聞、読売新聞、アエラ、週刊東洋経済、月刊宝島、PCfan、YOMIURI PC、AVWatch、マイコミジャーナルなどに寄稿するほか、テレビ番組・雑誌などの監修も手がける。近著に、「ソニーとアップル」(朝日新聞出版)、「ソニー復興の劇薬 SAPプロジェクトの苦闘」(KADOKAWA)などがある。

この連載の記事

-

第4回

トピックス

Google マップが目指す「近未来」とは? -

第3回

トピックス

Google マップの「モバイル」は日本から生まれた -

第2回

トピックス

Google マップの「巨大システム×手作業」が支える見やすさと拡張性 -

第1回

トピックス

最初のGoogle マップの世界はアメリカとイギリスだけだった!? -

トピックス

僕らが知らないGoogle マップ - この連載の一覧へ