でも、これは30年前にリアルな電卓が搭載した機能

このGraphing機能だが、リアルな関数電卓において1985年に搭載された機能だ。グラフ描画が可能な電卓を「Graphing Calculator」(日本ではグラフ電卓)と呼ぶ。カシオ「FX-7000G」が1985年に発売され、この機種がグラフ描画機能を初めて搭載した電卓だった。以後、この機能はHPやTIなど多くの関数電卓に搭載されることになった。また1987年には、HP-28Sが未知数(変数)を入れた数式を微積分するなどの数式処理(これをCAS:Computer Algebra Systemという)を可能にした。

Windowsの電卓プログラムに搭載されたGraphingの機能は、確かにスマートで高機能なものだが、関数電卓は30年以上も前にこれを実現していたのである。ある意味、Windowsに搭載されていた電卓は、30年以上前の電卓のままだったのだ。1985年は、Windows 1.01がリリースされた年であり、まだPCは16ビットCPUが主力だった。Windows 1.01の電卓は、四則演算とパーセント計算、ルート、メモリ程度しかない「普通」の電卓だった。

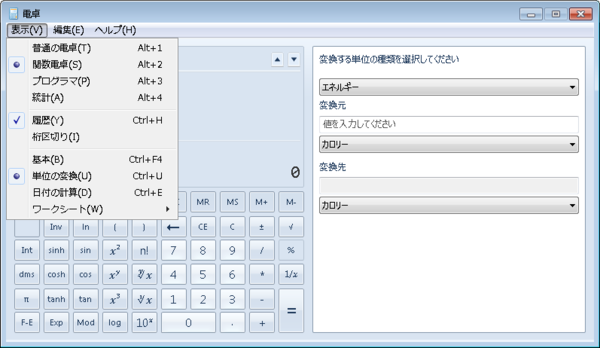

Windows 3.0では関数電卓機能が搭載されたが、PCでは電卓アプリを使うよりも、表計算ソフトを使ったほうが便利だった。このため電卓はあくまでもWindowsの「オマケ」的な機能でしかなかった。Windows 7では、16進数など計算できる「プログラマ」モードや「データ変換」、「統計」といった機能が搭載され、現在の電卓アプリの基本的な仕様が固まった。

Windows 10では、UWPアプリケーションとなり、多くの機能は継承したのだが、「統計」機能は削除された。統計機能は、x,yの2組の数値などを登録していき、平均値や標準偏差を求める機能だ。関数電卓には昔からある機能の1つで、筆者は大学の実験の授業でずっとお世話になっていた。なぜWindows 10の電卓で統計機能が排除されたのかは不明だが、Excelとの競合を恐れたのかもしれない。しかし実際問題として、Windowsの電卓アプリを活用するユーザーは少なく、大きな話題にはならなかった。

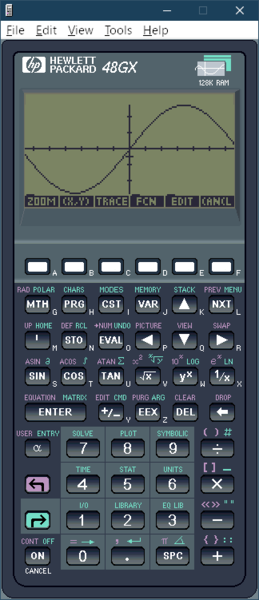

順当に行けば、この先のバージョンの電卓アプリでは、数式処理が入るのではないかと思われる。とはいえ、これも30年前に関数電卓が歩んできた道である。現在でもカシオ、シャープ、HPなどの関数電卓は市販されているし、過去の関数電卓に関しても、PC上のエミュレーターがある。

筆者は、リアルで使っていたHP-48GXのキーボードがダメになってから、PC上のエミュレーターに切り替えた。

HP-48GXは、1993年に発売されたGraphing Calculator。HP電卓の傑作(と筆者は思っている)。これはそのエミュレーター。実機と同じROMを仮想CPUで実行するため、演算精度や挙動は実機とまったく同じ。実機と同じ速度で動作するモードもある

今でも、ちょっとした数値計算にはこれを使っている。というのも、Excelなどを使うとファイルの保存などが面倒だし、かといって使い捨てにするのも忍びない。関数電卓のエミュレーターは、状態を自動で保存できる(リアルの関数電卓がバッテリバックアップされているのをソフトウェアで実装するとそうなる)。プログラムも小さいのでExcelのように起動時に待たされたり、「book1.xlsx」「testNN.xlsx」といったファイルが多数できることもない。

実際、筆者のデスクトップには、HP-48GXのエミュレーターが常に起動している状態だ。Windowsの電卓も悪くはないが、長年Windowsを使ってきたユーザーから愛された存在でもないし、筆者も愛着を覚えるようなものでもなかった。あくまでも、Windowsのオマケでしかなかった。2016年にひっそりと引退したベビースターラーメンの「ベイちゃん」的な存在だったといえる。

しかしオープンソース化により、このように機能が更新されていく状態になった。開発者が多くの要望に直接触れるようになったという点も理由の1つだろう。その意味では、オープンソース化により、良い開発サイクルと開発者のモチベーション維持、そしてコミュニティがWindowsでもできているといえる。Windows TerminalやPowerToysなどにもそういう傾向がある。

この連載の記事

-

第516回

PC

今年のWindows 11には26H2以外に「26H1」がある!? 新種のCPUでのAI対応の可能性 -

第515回

PC

そもそも1キロバイトって何バイトなの? -

第514回

PC

Windows用のPowerToysのいくつかの機能がコマンドラインで制御できるようになった -

第513回

PC

Gmailで外部メール受信不可に! サポートが終わるPOPってそもそも何? -

第512回

PC

WindowsのPowerShellにおけるワイルドカード -

第511回

PC

TFS/ReFS/FAT/FAT32/exFAT/UDF、Windows 11で扱えるファイルシステムを整理する -

第510回

PC

PowerShellの「共通パラメーター」を理解する -

第509回

PC

Windowsにも実装された、生成AIと他のシステムを接続するためのプロトコル「MCP」とは何か? -

第508回

PC

Scalable Vector Graphics(SVG)そもそも何なのか? -

第507回

PC

Windows 11の「開発者モード」とは何か? -

第506回

PC

Windows 11は早くも来秋登場の26H2プレビューの準備が始まる - この連載の一覧へ