サービス連携の価値を披露したTwilioビジネスセミナーレポート

Box、SendGrid、Twilioが連携すると、どんなDXを実現できるのか?

2019年12月23日 10時00分更新

2019年12月10日、Box Japan、SendGrid(構造計画研究所)、Twilio(KDDIウェブコミュニケーションズ)は共催のビジネスセミナーを開催。特徴のある各社のクラウドサービスを連携することで、どのようなデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現できるか、さまざまなアイデアを得ることができた。

ベスト・オブ・ブリードからカスタマイズに向かうBox

トップバッターとして登壇したのはBox Japanの浅見顕祐氏。Boxの概要と今年から本格的に展開を開始しているBox Platformによるサービス連携について説明した。

Box Japan アライアンス・事業開発部 担当部長 浅見顕祐氏

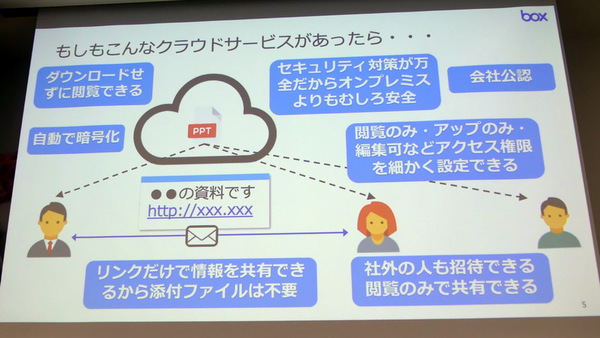

Boxは会社でセキュアに使えるクラウドストレージというコンセプトで2005年に生まれた。Boxが生まれる前、社外の人に資料に送る場合はメールにファイル添付するのが一般的だったが、「遅い」「誤送信」「暗号化・パスワード設定が必要」などが課題だった。ダウンロード型のファイル共有サービスも存在していたが、ファイルが思わぬところに分散したり、セキュリティにも不安があった。

その点、Boxであればダウンロードせずにリンクだけで共有でき、ファイルもアプリを介さず、直接プレビューできる。ファイルの実体をダウンロードしないので、セキュリティ面でも安心で、不備があればリンクを無効にすればよい。こうしたBoxに利用することで、働く時間や場所、制約を設けないフレキシブルなワーク環境が実現する。「強固なセキュリティ」「容量無制限」「さまざまなサービス連携」などの特徴を持ったBox。いまやグローバルに10万社弱の顧客がおり、フォーチュン500の7割が利用しているという。日本の顧客もすでに5200社を超えているという。

中立的なコンテンツ基盤であるBoxは「ベスト・オブ・ブリード」と呼ばれる他社サービスとの緊密な連携が可能だ。「セールスフォース経由で入ってきたファイルをBoxに納めるとか、BoxのファイルをOffice 365で開くとか、ありとあらゆる連携ができる」とは浅見氏の弁。クラウドストレージのベンダーとしては競合になるマイクロソフトやグーグルのサービスとも連携でき、連携ソリューションは1400を超えるという。

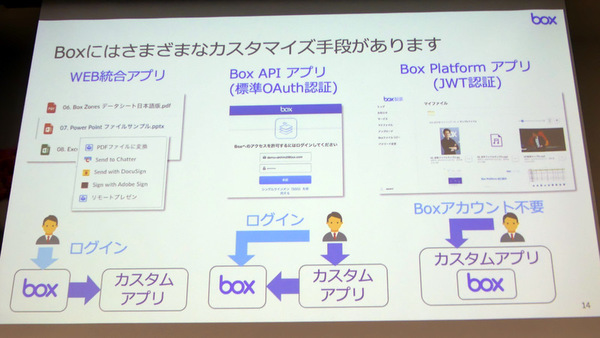

ユーザー企業にあわせたカスタマイズ方法もさまざま。「Web統合アプリ」という方法では右クリックメニューを自由にカスタマイズしたり、標準OAuth認証でログインしてBox APIをカスタムアプリを作る。さらに国内でリリースされたばかりのBox Platformアプリではカスタムアプリの中にBoxを組み込むことができ、Boxアカウントも不要になる。「自社のWebサイトにBoxのプレビュー画面を出すといったことが可能になる」(浅見氏)。

浅見氏はデモとして、機密情報が含まれるプレゼンをダウンロードせずにBoxでプレビューできるリモートプレゼンツールを披露し、QRコードで参加者にも公開した。もともとは特定のユーザーに対して機密情報を安全に公開する必要がある製薬会社のために作ったデモだが、浅見氏はTwilioと連携し、電話の音声を自動的にテキスト起こししてくれる機能もあわせて披露した。「製薬会社は今後、説明内容をログで残して置かなければならないので作ってみた」とのことだが、その精度に会場の参加者も驚いていた。

Boxのコンテンツ管理機能を使ったアプリが簡単に作れる

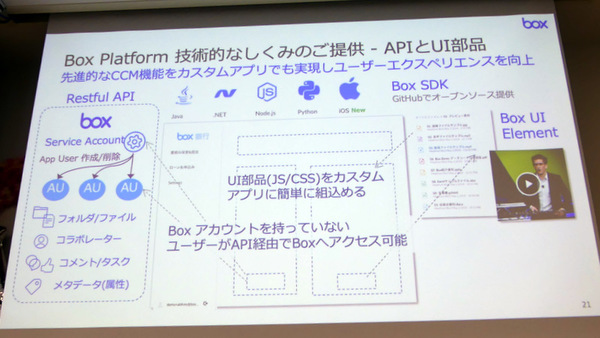

2019年4月に国内リリースされたBox Platformは、「カスタムアプリケーションからBoxにアクセスするための技術的な仕組みと新しい課金体系の総称」(浅見氏)を指しており、サービス間をAPIで連携させることで、Boxのコンテンツ管理機能をカスタムアプリに組み込める。Box Platformで狙いたいのは、ベスト・オブ・ブリードとカスタマイズの中間の部分。浅見氏は、「これからのシステム開発はイチから作ることを卒業し、クラウドを組み合わせていくのが主流になる。われわれもその一員になりたい。そのためのサービスがBox Platform」と語る。

従来は異なるアプリにそれぞれのアカウントでログインして連携を行なっていたが、Box Platformを使えば、自分のアカウントでアプリにログインし、Boxのコンテンツを利用できる。人間の利用より、むしろサービス間連携の仕組みだ。技術的に見ると、サービス専用のアカウントを経由するため、Boxアカウントを持っていないユーザーでもAPI経由でBoxにアクセス可能になる。

開発に際しては、Javaや.NET、node.js、Python、iOSなどのSDKがGitHub上に用意されているほか、「UI Element」を使えば、Boxライクなユーザーインターフェイスをカスタムアプリに組み込める。具体的には120種類のファイルプレビューなどがアプリ上で実現する。

コンテンツ共有システムであればAmazon S3のようなストレージサービスで作れそうな気がするが、実際はコンテンツ管理系の機能を用意しなければならない。フルスクラッチで作る場合、画面やロジックのほかに、コンテンツの利用や管理のためにプレビュー、属性情報、版管理、セキュリティ、検索、監査ログなどを作り込む必要がある。その点、Box Platformを使えば、これらの機能はすべて網羅しているので、ユーザーは画面とロジック設計に集中できる。「米国ではスクラッチ開発で1年かかると言われたシステムを1ヶ月半で立ち上げた事例もある。こう聞くと、コスト削減だけに効きそうだが、実際はかけたいところにコストをかけられるのがメリット」と浅見氏は語る。

実際、Uberのような多くのデジタルディスラプターは、ありもののサービスをマッシュアップすることで最小限の工数で革新的なアプリを作り上げている。もちろん、エンタープライズにおいてもこうしたマッシュアップにより、コスト削減だけではなく、デジタルトランスフォーメーションにつながる革新的なアプリを作ることができる。

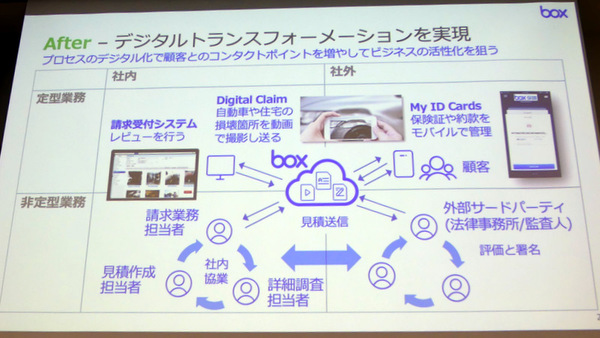

具体例として紹介された事例は米国の損害保険会社であるFarmers Insurance。これまで同社は電話やメールを使った非効率な保険請求プロセスになっており、顧客満足度も下がっていた。「今までは保険請求のフォームをWebサイトからダウンロードし、書き込んでサインして、郵送していた。Farmersの担当者はそれをスキャンして、各サーバーにアップロードしたり、メールで送受信していた」(浅見氏)。そのため1件の保険請求に膨大な時間がかかっていたという。

これを改善するため、まずや保険証や約款を専用のアプリで管理するようにし、自動車や住宅の損壊箇所を動画で送れば保険請求できるようにした。一方、請求や見積もり、詳細調査などの各担当がサードパーティと連携して、社内の処理を進める。こうしたプロセスのデジタル化の中心にBoxが存在しているという。

従来、社内の定型業務は専用の業務システムがあり、社外はこれとは別にWebアプリとモバイルアプリのサイロがあった。一方で、非定型業務はファイルサーバーや情報共有は進んでいたが、社外に共有するのは苦手で、メールやファイル共有サービスが必要だった。これらはすべて分断されていた。

今までコンテンツの一元管理はあくまで“理想”だった。しかし、今後はBoxが社内外のプロセスが一気通貫に統合していくという。UI Elementでプレビューやコメントなどの機能が容易に追加でき、ユーザーへのダウンロードのみならず、アップロードにも対応する。そして、大きいのはモバイル対応。「米国のお客様のBox Platformの導入理由はモバイル版。ネイティブアプリをイチから開発するのではなく、Box Platformなどを用いてプレビュー機能などを多用している」と浅見氏は語る。

Boxはクラウド上にセキュアなデジタルワークプレイスを設けることで、社内外での非定型業務を変革してきた。今後、Boxアカウントに依存しないBox Platformの登場で、今後は社内外の定型業務もBoxにつなぎ込むことが可能になり、すべて統合的にプロセスが回るという。浅見氏は、「今まで社内・社外コンテンツ、定型・非定型業務がすべて一気通貫で回るなんてありえなかった。でも、Boxで情報を一元管理すれば、これが実現できる。唯一の情報がBoxに統合でき、その周りのシステムがワークフローが回るようになる」と浅見氏はアピールした。