Frontierの設置開始は2021年半ば

2022年後半に運用開始

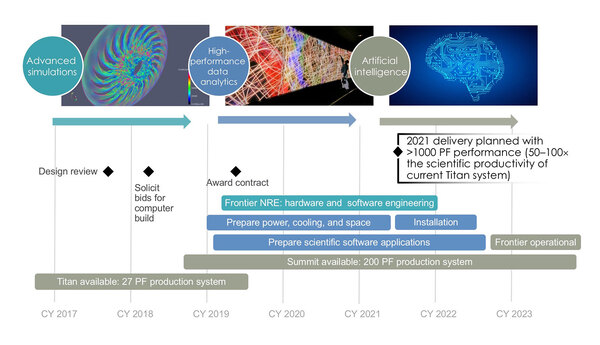

ちなみにFrontierの導入スケジュールは以下の画像のとおり。2019年5月に契約が完了するが、それ以前の2019年初頭から導入のための建物や電力、冷却設備の設置が始まるとともに、ソフトウェア開発の準備が始められている。

画像の出典は、オークリッジ国立研究所のサイト

Installation、つまり設置開始は2021年半ばを予定しており、2022年中旬までにこれを完了、2022年後半に運用開始というスケジュールだ。

AMDが順調に開発を進められれば、今年が7nmのRomeとNAVI、2020年にはMilanとNext-Gen GPU、2021年の設置開始時にはMilanの次とNext of Next-Gen GPU(おそらくは5nmプロセスになると思われる)が用意できることになる。タイミング的には、このあたりが適切な選択ではないかと思う。

ちなみにソフトウェアの話をしたが、実はこのソフトウェアについてAMDのリリースでは“An enhanced version of the open source ROCm programming environment, developed with Cray to tap into the combined performance of AMD CPUs and GPUs.”とある。

Crayのリリースでは“To make this performance seamless to consume by developers, Cray and AMD are co-designing and developing enhanced GPU programming tools optimized for performance, productivity and portability. This will include new capabilities in the Cray Programming Environment and AMD’s ROCm open compute platform that will be integrated together into the Cray Shasta software stack for Frontier.”としており、表現は違うがAMDのROCmの拡張版(*)にCrayのツールを組み合わせたものがソフトウェアのベースになるとしている。

これは結構大きなインパクトがあるもので、これまでROCmの採用がなかなか進んでこなかったのが、これで大きな弾みをつけることになりそうだ。

(*) そもそも現行のROCmはVegaまでをターゲットにしたものなので、当然将来のバージョンになるわけで、拡張版なのは間違いないだろう。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ