手間のかかった液冷システムを導入

信頼性を武器に生き残りを図る

ちなみにパッケージングの観点で言えば、ECLを空冷で無理やり運用したAmdahlに比べると、液冷をきちんとモノにしたIBMの方が数段進んでいた気がする。

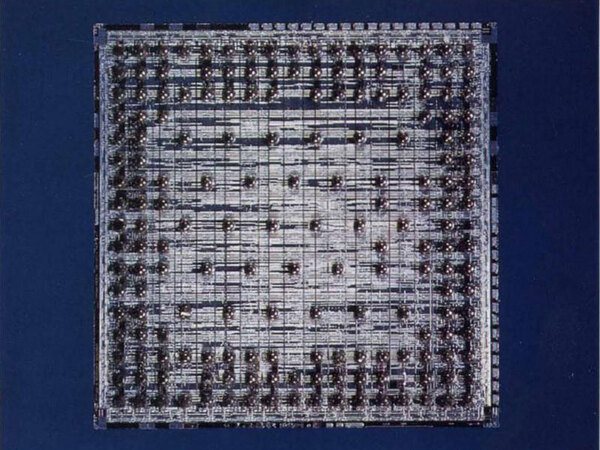

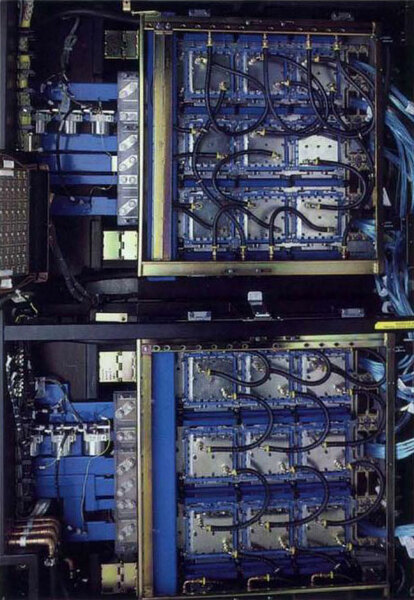

IBM 3090の場合、回路は基本的にECLベースのICとして製造されたあと、最大132チップをまとめて実装できるパッケージサブストレートに収められる。

画像の出典は、IBMの“The IBM 3090 Processor Family -A Balance of Technology and Design-”というカタログより。(以下同)

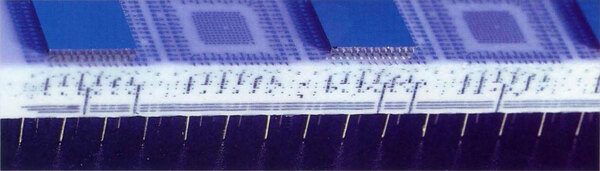

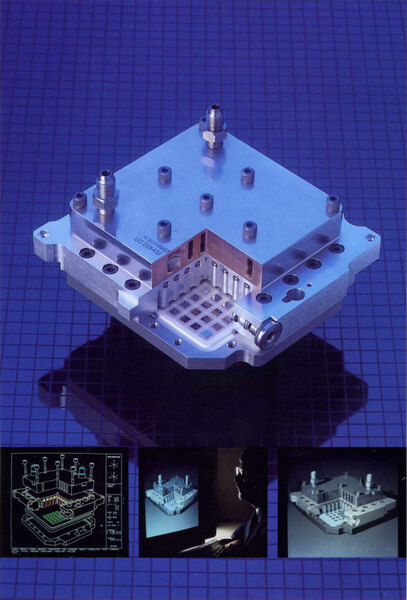

そのパッケージの断面が下の画像だ。このパッケージは、TCM(Thermal Conduction Modules)と呼ばれる巨大なヒートシンクに取り付けられたうえで、22層構造のマザーボードに装着されるという仕組みだ。

回路基板をそのままフロリナートに漬けたCray-2と異なり、きちんと冷却水とECLチップは分離されている格好である。

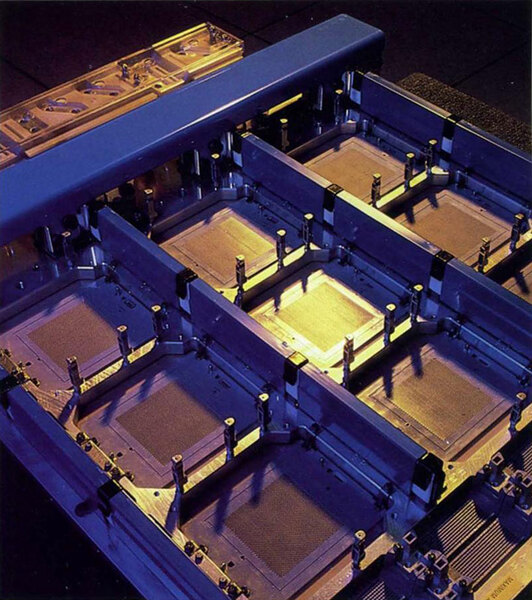

あとはこのTCM同士をパイプでつないで、熱交換器に接続すれば完了というわけで、これによりECLベースながら安定した動作が可能となっていた。

なんというか、Amdahlの空冷マシンに比べると、はるかに緻密というか、手間のかかったシステムになっているのがわかる。ただしこれは信頼性を追求した結果でもあり、この信頼性を武器に同社のシステムは生き残りを図っていくことになる。

これとは別に、IBM 3090が発表された翌1986年には、IBM 9370というシステムも発表されている。

画像の出典は、IBMのG.M.Johnston氏の“Does Life Begin at 40?”というプレゼン資料

こちらはIBM 4380のさらに下位に位置するエントリー向けのシステムであるが、この当時IBMを猛烈に追い上げていたDECのVAXシリーズに対抗するために、空冷に加えてラックマウントが可能な構成になっており、さらに価格および性能の点で、VAX(*)に対して競争力がある「はずだった」。

(*) IBM 9370の開発当時だと、VAX-8000シリーズやMicroVAX IIが競合製品だったはずだが、実際に市場に出た時はVAX-6000シリーズやMicroVAX 3100あたりが競合に変わっていた。

ただあいにくと、対応するソフトウェアが十分ではなかった。VAXがおさえていた市場は、System/370系では手薄な分野だったこともあり、対抗するには十分と言えず、少なくともDECの勢いを食い止めることはできなかった。

ということで、System/370シリーズの話を細かく説明しすぎた気もするが、70年代~80年代を代表するシステムだった、ということでご容赦いただきたい。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ