Intel CPU搭載ノートPCの快進撃はこうして始まった

Intel50周年、勤続30年のインテル常務が語る「Pentium M」と「Centrino」の思い出

2018年12月12日 07時00分更新

苦心した「Centrino」の無線LANモジュール

――プラットフォームについてのお話もうかがいたいのですが、まずは「Centrino」からお願いします。

土岐氏:はい。当初はPentium Mが中核で、そこにIntel製のチップセットと無線LANモジュールを組み合わせたものをCentrinoと呼んでました。チップセットは2種類あって、ひとつがOdem(読み:オデム)で、メモリーコントローラーのみでグラフィックス非搭載のもの。もうひとつがMontana(読み:モンタナ)というグラフィックスが入ってるものでした。そして、Centrinoは当初、お客さんからとても不評でした。

――え!そうだったのですか!?

土岐氏:はい。「IntelのCPUとチップセットはいいんだけど、無線LANモジュールは他社製品を使いたいんだよね」と、ずいぶん言われました。こちらとしては「それだとCentrinoになりません……」という感じでして、結構大変でしたね。当時はそのぐらい無線LANモジュールのドライバーの出来が良くなかったのです。それでもPCメーカーさんはPentium Mの性能を見たら使いたくてしょうがなかったので、「そりゃないよ」と思いながらも頑張って扱ってくれたのです。

――今ではIntel LANって信頼のブランドの代表格ですから意外です。

土岐氏:いや、確かに当時はひどかったのです。ちなみに、私はモバイル製品のグラフィックスサポートを日本で最初に担当し、無線LANモジュールのサポートは別のマネージャーがいたのですが相当てこずっておりました。結局グラフィックスと合わせて私のところへその仕事が来まして、「両方見てくれ」と言われまして、すごく苦労したのを覚えてます。

――それは大変なご苦労を……。

土岐氏:PCメーカーさんにはずいぶんときれいにデバッグしていただいて……感謝しかありませんね。世界中のPCメーカーさんにデバッグしていただいたおかげで、その後安定したグラフィックス、安定したWi-Fiに変わっていったわけです。

――Centrinoって、「Centrino 2」のときのCMイメージも相まって、エンドユーザーから見たら華々しい印象でしたけど。そんなご苦労があったのですね。

土岐氏:CentrinoはとにかくBaniasありきで始まり、Pentium Mという優秀なCPUを無線LANが使える便利なノートPCで使ってほしい、というIntelの想いが強かったプラットフォームです。そのため、PCメーカーさんにもかなり無理難題をお願いし、PCメーカーさんもそれについてきてくださったのが非常にありがたかったです。結果的に、エンドユーザーさんにノートPCが無線で動くということはどれだけ便利か知っていただけたので本当に良かったです。

――今でこそ当たり前ですが、その当時はノートPCを無線で使うというスタイルはまだまだ普及してませんでしたよね。

土岐氏:それまではせっかくのノートPCなのに、みなさんLANケーブルを持ち歩いて、会議室に入ってくるとみんなでLANケーブルのコネクターを探してつなぐということが多かったと思います。今から考えるとあり得ないですよね、あれは。というわけで、その作業がなくなるとすごく便利にPCを使えるということをみなさんに深く理解してもらうために、Centrinoというプラットフォーム戦略を敢行したわけです。

大躍進が始まる第2世代Core、Sandy Bridge

――Centrino以降の話ですと、その後大きく躍進するのは個人的に第2世代Core、つまりSandy Bridge(読み:サンディーブリッジ)以降だと思うのですがいかがでしょう?

土岐氏:確かにSandy Bridgeもいい石でした。Sandy BridgeはもともとイスラエルのコードネームでGesher(読み:ゲッシャー)と呼ばれていまして、当時ダディ・パルムッター(当時のIntel副社長で、Centrinoの生みの親)に意味を聞いたら「橋」という意味だと言われまして、「ああ、それでSandy Bridge(橋)なんだ」と納得しました。そもそもBaniasやYonah、あと確かMeromもですが、イスラエルで設計されたCPUのコードネームはそれまで全部ヘブライ語読みだったのです。それが、Sandy Bridgeの時は途中でGesherからSandy Bridgeと英語に変えたわけです。

――なぜそれまでヘブライ語読みだったものを英語にしたのですかね?

土岐氏:あれはIntelの中でも相当期待を込めていたからではなかろうかと思います。新しい機能がてんこ盛りでしたから。実際にSandy Bridgeは世に出る前から社内でずいぶんと勉強させられました。結果、Sandy Bridgeはバリエーションも多く、さまざまなデバイスで使っていただきました。

――Sandy Bridgeはいまだに使っている方がいるぐらいですからね。ちなみに、次の第3世代Coreである、Ivy Bridge(読み:アイビーブリッジ)はいかがでしょう?

土岐氏:Ivy BridgeはTick-Tock戦略(Tickでプロセス微細化、Tockで新アーキテクチャーの採用を1世代ごと交互に行なう戦略)で言うと、Tickにあたる石でした。アーキテクチャー自体はSandy Bridgeとほぼ同じだったのですが、プロセスを微細化したぶんトランジスターをより多く放り込めるので、内蔵GPUの強化を頑張ってました。

――よく覚えてます。この世代あたりからCPUコア部の性能向上はそこそこにして、内蔵GPUのEU数を増やしたり、新機能の追加でどんどんCPUとしての機能性を拡張していったイメージです。

土岐氏:第4世代CoreのHaswellではアーキテクチャーも変わりまして、Iris Graphicsといったさらに強力な内蔵GPUを搭載するラインアップも追加しました。当時ダディ・パルムッターが「CPUコアの周波数を上げるよりも、どんなIPを内蔵するのかに興味があるんだ」と言ってました。この頃のIntel設計部隊ではこういった考えが共有されていたのでしょうね。

――Sandy Bridgeの頃は「Ultrabook」という新しいノートPCのプラットフォームも出てきましたよね。

土岐氏:プラットフォームとしてのUltrabook。新しいユーセージをどうやってエンドユーザーさんへ訴求していくのかという中で、やっぱり「スタイリッシュでカッコいいやつ」だったのです。そういう意味では、Centrinoのときと一緒だったと思います。まだ、世の中にないものをほんの少し先駆けて提案し、その良さをエンドユーザーさんに気付いていただこうと考えていました。

――技術的にほんのちょっと未来を見据えたプラットフォームということですね。

土岐氏:はい。当時としては新しいものだったのですが、数年経つとそれが当たり前になっているというような。そういった新しいユーセージを想起させるようなPCの提案のひとつだったと思います。ノートPCの最終形というか、当時の一番の理想形は「薄くて、軽くて、スタイリッシュ」で、そこを目指したのだと思います。

――当時は本当に画期的でしたね。CPU性能はもちろんですが、OS起動やスリープからの復帰も速かったです。やはりマーケティング的にも成功したのですか?

土岐氏:マーケティング的にもUltrabookはうまくいった戦略でした。しかし、Ultrabookはクラムシェル型ノートPCの最終形だったのですが、その後タブレットが出てきました。その結果、ユーセージが2つに分かれてしまいましたので、クラムシェル型とタブレット型の特徴を兼ね備える現在の2in1 PCが出てきたというわけです。その後、Ultrabookは2in1 PCに吸収されるような形になりましたが、息が長いプラットフォームになりました。

――確かに僕が会社で使っている支給PCも第6世代Core、Skylake(読み:スカイレイク)搭載のUltrabookですね。ちなみに、第5世代Core、Broadwell(読み:ブロードウェル)についてはいかがでしょう?

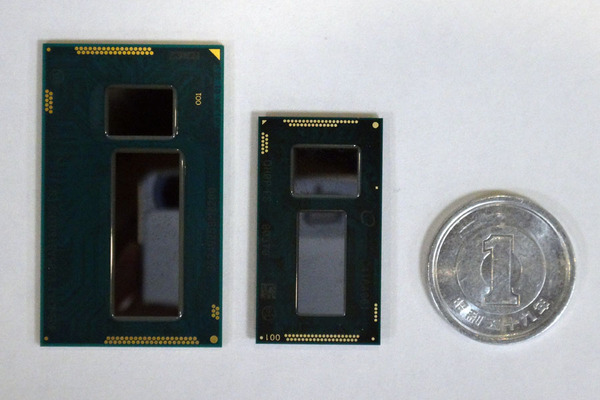

土岐氏:Broadwellでは「Core M」を先に出して、ファンレスの2in1 PCが作れるTDP4.5WのYプロセッサーということでアピールしました。昔からファンレスで駆動する限界のTDPはどこかという話をPCメーカーさん各社としておりました。各社さんさまざまな放熱ソリューションのパテントなどをお持ちなので、それぞれ限界TDPは違うのですが、おそらく日本のお客さんが一番進んておりまして6.5Wだったと思います。それを超えるとさすがにサーマルスロットリングに入ってしまうので、性能を犠牲にして温度を管理するという状態になるのです。

――Broadwellは初の14nmプロセス製造CPUだったので、確かに省電力性・低発熱性への期待が相当に高かった覚えがあります。しかし、Core M採用PCは思いのほか、少なかったなというのが正直な印象です。

土岐氏:確かに最初は少なかったです。もちろん、Core Mのバジェットに収まるような薄くて軽いPCをメーカーさんは作りたかったと思います。その手のモバイルPCを作るのがうまい日本のメーカーさんは特にです。Intelが一生懸命「薄くて軽いものを作れますよ!」って説明させていただいて、なんとかついてきてもらえるかどうかという感じでした。

――その後の世代でもCore Mはなかなかに使いどころを選ぶCPUだったような覚えがあります。

土岐氏:Yプロセッサーは基本的にサーマルバジェットにリミットをかけますので、世代替わりをするのが難しいのです。毎世代ごとにローパワーなものが出せるかと言うと、プロセス微細化のタイミングならわりといけるのですが、プロセスが進まない状態でYプロセッサーを出し続けるのはかなり厳しいものがあります。もちろん、Intelはハイパースケーリングを使って、14nm世代の中でもまだまだ小さくなっているので、そこをうまく使うことによって新しい世代でのYプロセッサーは作れます。しかし、基本的にはプロセスが大幅にシュリンクしないと作りづらいことは確かです。

――直近ですと今年8月下旬に、第8世代CoreのYプロセッサーとして、Amber Lake(読み:アンバーレイク)をリリースされましたよね。

土岐氏:まさにAmber Lake-Yはハイパースケーリングのおかげでやっと出せるかどうかというところでの新Yプロセッサーでした。本当は10nm世代がスムーズに出てくれば、もっと違った形でYプロセッサーを出せたのかなと思いましたけども。それは今後に期待していただくということで、なにとぞよろしくお願いします。

――本日は貴重な機会をありがとうございました。

■関連サイト

Intel PCイノベーションの歴史(インフォグラフィック)

Intel Timeline(Intel50周年記念サイト)