今回と次回はGPU編に戻って、S3 Incorporated/S3 Graphicsの製品についてご紹介したい。もうさすがにデスクトップ向けでの存在感はほとんど皆無だが、組み込み向けにはしぶとく生き残っているからだ。これはVIAのC7とかと同じ発想である。

台湾VIA Technologies社は、CPU/GPU/チップセットという3つのコンポーネントをすべて自前で提供することで、組み込み向けのワンストップソリューションを展開している。逆に言えば、VIAが組み込み向け製品の提供を辞める(=おそらくVIA自体がなくなる)までは、S3の製品ラインは残ると考えられる。

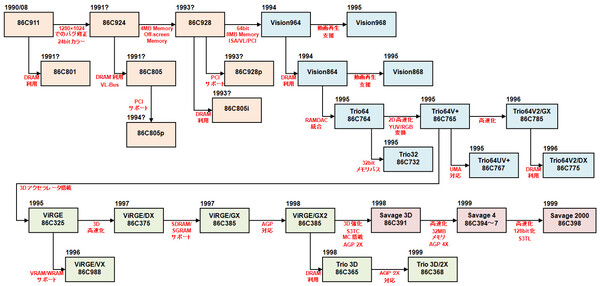

S3のグラフィックスチップ

名前の由来はポルシェの名車から

さて、まずはS3 Incorporated社から話を始めよう。この会社は1989年1月に設立されたのだが、創立者の1人であるDado Banatao氏は、S3の前にChips & Technologies社(その後インテルに買収された)を創立した人物でもある。さらにその前にも、Mostronという会社の創立に携わっていた。そんなわけで、「S3という名称は『Start-up #3』にちなんだものだ」と言われているが、真相は明らかではない。

さらに余談になるが、Banatao氏と共にS3を創立したRon Yara氏は、Mostronの時代にBanatao氏に雇用され、その後Banatao氏と共にChips & Technologies、S3と立ち上げに協力。2002年にはTallwood Venture Capital社にgeneral partnerとして参画するが、ここのパートナーにはやっぱりBanatao氏がいる。余程この2人は、息があったと見える(Yara氏は2009年6月に引退)。

余談はこのくらいにして、話を製品に戻そう。S3の最初の製品は、「S3 911」(86C911)である。911という番号がポルシェの番号にちなんだもの、という話はあまりに有名で、実際にその後しばらくも、ポルシェの番号に因んだ命名が続くことになる。

この911はWindows 3.1対応の「グラフィックアクセラレーター」として、(当時としては)極めて高速だった。機能的には直線描画やBitBlt、矩形塗りつぶし、イメージ転送程度しか持たないが、当時の競合製品よりも高速に動作したことと、一応VGA互換モードも持っており、別途VGAコントローラを搭載する必要がなかったこと、しかもそれほど高価でなかった点が人気を博した理由だったと思われる。

例えば、S3 911のちょっと後に登場したWeitek社の「P9000」は、いくつかの描画ファンクションで911を上回る性能を発揮した。しかし、VGA互換機能を持っていなかったので、ほかのVGAカードと組み合わせて使ったり、あるいはカード上にP9000とVGAチップの両方を搭載する必要があるなど、いろいろ面倒な製品だった。

当時のDiamond社(後のDiamond Multimedia社)は、このS3 911を搭載したグラフィックスカードで一躍有名になったが、同社以外にもOrchid Technology社を始め、多くのベンダーがS3 911搭載製品をリリースしている。

ただこの911、16bitカラーまでしか表示できない(24bitカラーがバグっている)とか、1280×1024ピクセル表示が正常にできないといった問題も抱えており、これらの問題を修正したものが「86C924」としてリリースされる。手持ちの資料では1991年リリースとなっているのだが、筆者の記憶では1990年の終わりにはすでに流通が始まっていた気がする。

911/924には、ビデオメモリーに高価なVRAM(GPUからのリード/ライトアクセスと、RAMDAC出力向けのリードアクセスの両方を同時にできるデュアルポートのDRAM)が必要だった。そこで、より廉価なDRAMを使えるようにしたのが、「86C801/805」である。86C801も機能的には86C924相当の修正が入っていたと記憶するが、それでは86C805との違いは? というと、86C805はVL-Bus(VESA Local Bus)に対応していたことだ(86C801はISAバスのみ)。ちなみに、1994年頃には、この86C805をPCI対応にした「86C805p」が登場している。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ