モバイルにはもともと向かなかった

Netburst Microarchitecture

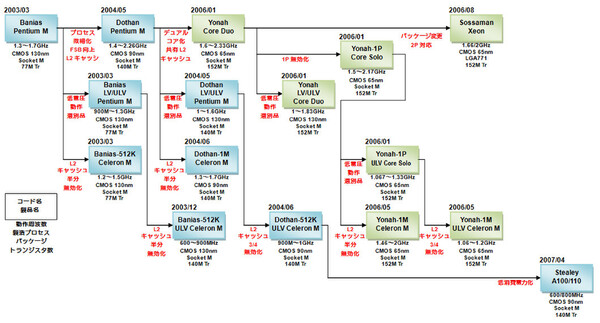

前回取り上げたPentium 4世代の「Netburst Microarchitecture」は、90nmプロセス以降でリーク電流と発熱量の増大に直面し、動作周波数を上げられず性能が頭打ちになっていた。その苦境を救ったのが「Pentium M」である。

開発を開始したのは1999年前後だったそうだから、Pentium 4の投入直前あたりからスタートしたことになる。元々の発想は、まだ実際に製品ができる前から、「Netburst Microarchitectureはモバイル向けにはまるで向かないことがほぼわっていたため」ということらしい。

実際、Northwood世代では何とかPentium 4をモバイル向けに提供できないかといろいろ苦労していた。Mobile Pentium 4-MとかMobile Pentium 4(最後に-Mがつかない)などをラインナップして、Mobile Pentium 4-MでTDPを最小25.8W(ただし1.4GHz動作)程度まで押さえ込むが、メインストリーム向けのTDPは30~35W程度だった。Mobile Pentium 4に至ってはTDPが60~70Wレンジもあり、「Mobile」というよりも「Transportable」向けである(実際、この時期インテルは「Desknote」という呼び方をしていた)。

この結果として2000年以降、デスクトップやサーバー向けにはNetburst Architectureの製品が猛烈に入ってきたにも関わらず、モバイル向けには引き続きPentium IIIベースの製品が提供されるというチグハグなことになっていた。

そんなわけで、こうした状況は事前にわかっており、これを解決するために「モバイル向けに特化したプロセッサーを作る」ことが決まっていた。手がけたのはイスラエルのデザインチームで、当時このイスラエルのデザインセンターの所長だったムーリー・エデン(Mooly Eden)氏である(最近ではすっかりインテルの顔となった)。

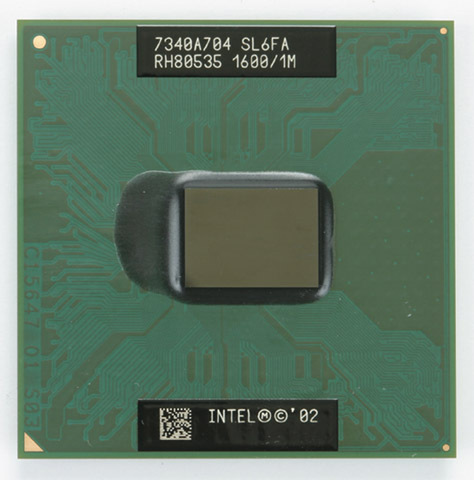

さてそのPentium Mだが、“スタートは”Mobile Pentium IIIだったそうだ。“スタートは”というのは、Pentium Mは最終的に、Pentium IIIとは大分異なった製品に仕上がったからだ。通常マイクロアーキテクチャーを新規に起こす場合、設計開始から製品出荷まで4~5年掛かる。例えばPentium Proに始まる「P6」の場合、デザインが始まったのが1990年6月で、出荷が1995年11月である。だから4年未満で製品投入というのはかなり早い。

もっとも同チームはすでに、60回で触れた「Timna」でP6アーキテクチャーは体験済だったから、これによる知識の蓄積も大きかったのだろう。以前にエデン氏やデビッド・パルムッター氏(エデン氏の上司で副社長兼モバイルプラットフォームグループジェネラルマネージャー、いずれも当時)にこのあたりの話をうかがったときには、「確かにPentium IIIをベースにはしたが、一度完全に要素(Element)を分解し、もう一度再定義しなおして、そこから作り直している」という返答があった。

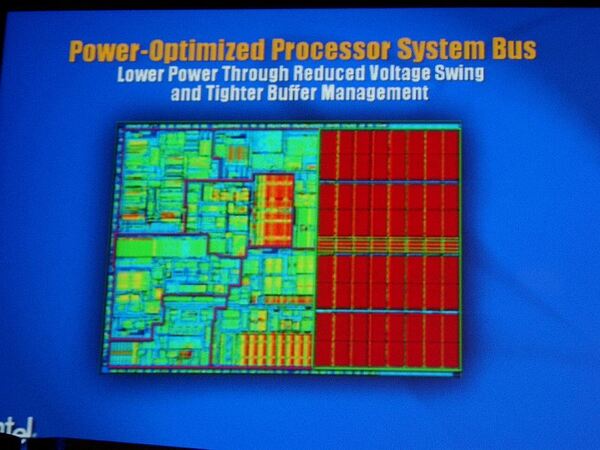

結果として、大枠としての特徴、つまりスーパースケーラー+アウトオブオーダーの構造や、同時2命令+αの実行性能、ハーバードアーキテクチャーの搭載といったものは、ほぼP6からの特徴を引き継いだが、内部的な構造には大分手が入ったと見られる。特に実効性能を引き上げる「μOps Fusion」とか、消費電力が多かった90nmプロセスでも実用的な範囲に消費電力を押さえ込んだ「Aggressive Clock Gating」などの特徴は、P6にはまったくなかったものだ。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ