各プロセッサーメーカーのロードマップアップデートが終わったので、久々に用語集に戻ってきた。今週のお題はアスキーのつばさ先生による「5Gってなに? なんでこれにインテルが力を入れてるの?」なかなか鋭い質問だと思います。

ということで、そもそも5Gってなんだ? という話と、なぜ(インテルを含む)多くのメーカーが5Gに突っ走ってるのか? という2つの質問に、順にお答えしよう。

5Gとは第5世代の携帯電話のこと

意外と複雑な移動通信システムの歴史

まずそもそも5Gとはなにか。こちらについてはすでに多くの方がご存知だと思うが、5Gとは「第5世代携帯電話(厳密に言えば第5世代移動通信システム)」を指す略語である。英語で第5世代はFifth(5th) Generationで、この頭文字を取って5Gである。

1G(第1世代)

第5世代というからにはその前の世代も当然あって1G(第1世代)アナログ携帯電話の世代。日本だとNTTがアナログムーバ(当時はデジタルがなかったため単にムーバと呼ばれた)のサービスを1991年に開始したが、これが1G相当である。

ちなみに原則として音声のみで、デジタル通信は考えられていない。ちなみにムーバ以前の1989年から携帯電話のサービスそのものは始まっており、これも1Gに含めることが多い。

2G(第2世代)

通信方式をデジタルにしたもの。1993年にNTTのデジタルムーバや、海外ではGSMという方式がこれに相当する。やはりデータ通信は基本考えてなかったが、一応デジタルムーバだとオプションで9600bpsのモデムをつなげられる機種もあり、実際筆者はこれを使って通信していたことがある。

2.5G(第2.5世代)

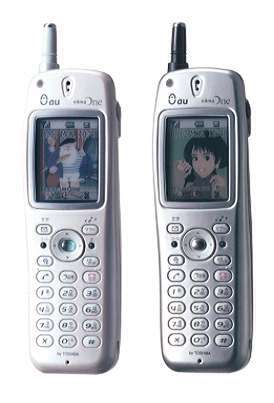

国内だとIDO/DDIなどのベンダー(現在はauが吸収合併)が採用していたcdmaOneという方式は、2Gよりもやや新しい通信規格を利用したため、2.5世代相当と呼ばれることもある。こちらもメインは音声通話であるが、オプションで64Kbpsの通信が可能だった。

3G(第3世代)

ITU(International Telecommunication Union:国際電気通信連合)という団体が定めた、ITU-2000という携帯電話向けの通信規格に沿ったもの。2001年にNTTドコモがFOMA、2002年にauがCDMA 2000としてそれぞれサービスを開始している。

こちらではついにデータ通信についても定められ、FOMAなら384Kbps、CDMA 2000では144Kbpsでのパケット通信がサポートされた。

この連載の記事

-

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 - この連載の一覧へ