2017年10月26日、NVIDIAはPascal世代の新たな準ハイエンドGPU「GeForce GTX 1070 Ti」を発表、日本国内では11月2日22時より販売が始まった。

型番から分かる通り、GTX 1070より上だが、GTX1080よりは下という位置付けの製品となる。なぜ今このゾーンに製品を投入したかといえば、ライバルAMDのVega 56の性能がGTX 1070をわずかに上回ったので、NVIDIAとしてはこれに対抗する必要があるためだ。

GTX 1080はFounders Editionが普通に流通していたが、GTX 1070TiのFounders EditionはNVIDIAの直販サイト専売で、一般のパーツショップに出回るのはサードパーディー製のオリジナルクーラー搭載モデルとなる。

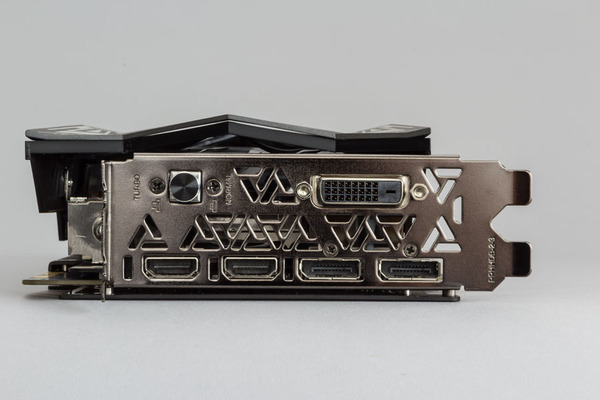

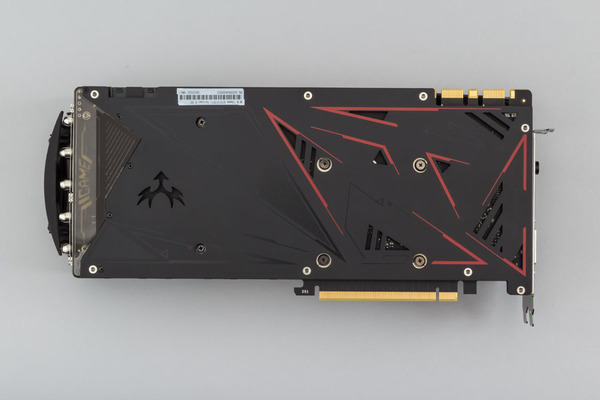

今回はFounders Editionのほかに、Colorful製のオリジナルクーラー搭載モデルである「iGame GTX1070Ti Vulkan X」を試すチャンスに恵まれた。

気になる価格はパフォーマンスを見てからにするとして、リファレンスデザインであるFounders Editionと強力なクーラーを備えたVulkan Xの差はどの程度か? さらにライバルRadeon RX Vega 56との性能差はどの程度なのか? などをチェックしてみたい。

GTX 1070Tiのクロックは横並び

まずはGTX 1070/1080とGTX 1070Tiのスペックを比較してみよう。まず注目したいのはCUDAコア数がGTX 1070の1920基からGTX 1070Tiでは2432基に激増している点だ。

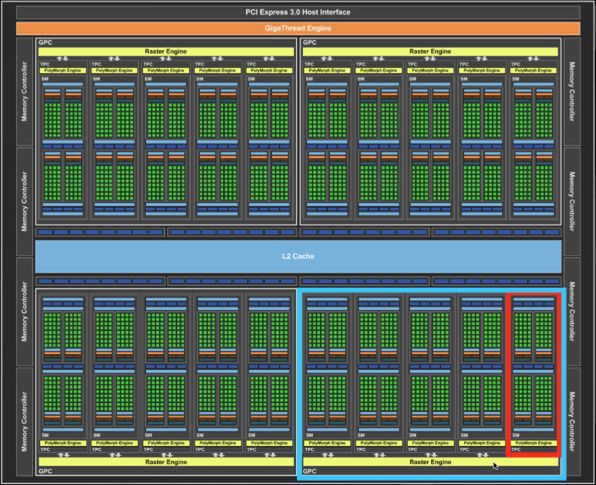

Pascal世代のGP104コアはCUDAコア128基が集まったTPC(Texture Processor Cluster)を5基(合計640基)束ねるとミニGPUというべきGPC(Graphics Processing Cluster)となるが、そのGPCを4基束ねたものがGTX 1080、3基でGTX 1070となる。

GTX 1070TiはGPCは4基だが、1基のGPCのみTPCが1つ無効化されている。ほぼ(95%くらい)GTX 1080といって差し支えない。

| 各ビデオカードの比較表 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| GPU | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070 Ti | GeForce GTX 1070 | |||

| アーキテクチャー | GP104(Pascal) | GP104(Pascal) | GP104(Pascal) | |||

| 製造プロセス | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | |||

| CUDAコア数 | 2560基 | 2432基 | 1920基 | |||

| コアクロック | 1607MHz | 1607MHz | 1506MHz | |||

| ブーストクロック | 1733MHz | 1683MHz | 1683MHz | |||

| テクスチャーユニット数 | 160基 | 152基 | 120基 | |||

| ROP数 | 64基 | 64基 | 64基 | |||

| メモリークロック(相当) | 10GHz | 8GHz | 8GHz | |||

| メモリタイプ | GDDR5X | GDDR5 | GDDR5 | |||

| メモリーバス幅 | 256bit | 256bit | 256bit | |||

| メモリー搭載量 | 8GB | 8GB | 8GB | |||

| TDP | 180W | 180W | 150W | |||

| 外部電源 | 8ピン | 8ピン | 8ピン | |||

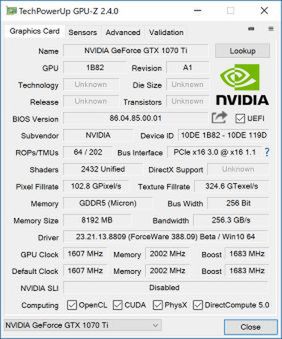

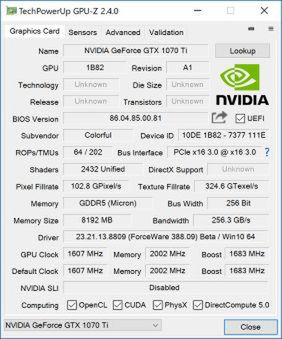

だがCUDAコア数以上に重要なのはGTX 1070TiではGPUのクロックがどのメーカーでもベースクロック1607MHz、ブーストクロック1683MHzという共通設定になっている点だ。CUDAコア数がほぼGTX 1080という設定になっているため、オーバークロック設定次第ではGTX 1070TiのOC版がGTX 1080の性能を超えてしまう可能性があるからだ。

CUDAコア数とブーストクロックがほんのわずかに高いこと、VRAMの帯域(10Gbpsまたは11Gbps)が太いことの2点がGTX 1080(Founders Edition相当の製品の場合)の強みだが、GTX 1070Tiとスペックが近すぎるためメーカーによるファクトリーOCを許可するわけにはいかなかったのだろう。

ただオーバークロック不許可といってもファクトリーOCだけの話で、ユーザーが手動でオーバークロックする、あるいはメーカーがワンタッチで“OCモードに切り替える”ような運用は許可されている。

主なGTX 1070Ti搭載カードのスペックを下表にまとめた。これを見ると、定格クロックはどの製品も横並びだ。ASUSとGIGABYTEの製品のみOCモードの値が記載されていたが、いずれも同梱のお手軽OCツールを用いた際のクロックである。

| 各メーカー製品のクロック | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| メーカー名 | 製品名 | 定格 | OCモード(ツール使用) | |||

| ベース クロック |

ブースト クロック |

ベース クロック |

ブースト クロック |

|||

| ASUS | ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING | 1607MHz | 1683MHz | 1683MHz | 1759MHz | |

| ASUS | Turbo-GTX1070TI-8G | 1607MHz | 1683MHz | 1645MHz | 1721MHz | |

| Colorful | iGame GTX 1070Ti Vulkan X | 1607MHz | 1683MHz | 記載なし | 記載なし | |

| GIGABYTE | GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G | 1607MHz | 1683MHz | 1632MHz | 1721MHz | |

| MSI | GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G | 1607MHz | 1683MHz | 記載なし | 記載なし | |

| MSI | GeForce GTX 1070 Ti Titanium 8G | 1607MHz | 1683MHz | 記載なし | 記載なし | |

| ZOTAC | GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme | 1607MHz | 1683MHz | 記載なし | 記載なし | |

| ZOTAC | GeForce GTX 1070 Ti AMP Edition | 1607MHz | 1683MHz | 記載なし | 記載なし | |

| ZOTAC | GeForce GTX 1070 Ti Mini | 1607MHz | 1683MHz | 記載なし | 記載なし | |

| Palit | GeForce GTX 1070Ti JetStream | 1607MHz | 1683MHz | 記載なし | 記載なし | |

| Palit | GeForce GTX 1070 Ti Dual | 1607MHz | 1683MHz | 記載なし | 記載なし | |

| 玄人志向 | GK-GTX170Ti-E8GB/White | 1607MHz | 1683MHz | 記載なし | 記載なし | |

「GPU-Z」でGTX 1070TiのFounders Edition(左)とColorful製のもの(右)の情報を拾ってみたところ(「Subvendor」欄の記述に注目)。Colorful製のカードは背面のスイッチをTurboモードにしているが、クロックは定格のままだ

この連載の記事

-

第474回

自作PC

Core Ultra X9 388H搭載ゲーミングPCの真価はバッテリー駆動時にアリ Ryzen AI 9 HX 370を圧倒した驚異の性能をご覧あれ -

第473回

デジタル

Ryzen 7 9800X3Dと9700Xはどっちが良いの?! WQHDゲーミングに最適なRadeon RX 9060 XT搭載PCの最強CPUはこれだ! -

第473回

自作PC

「Ryzen 7 9850X3D」速攻検証:クロックが400MHz上がった以上の価値を見いだせるか? -

第472回

sponsored

触ってわかった! Radeon RX 9070 XT最新ドライバーでFPSゲームが爆速&高画質に進化、ストレスフリーな快適体験へ -

第472回

自作PC

Core Ultraシリーズ3の最上位Core Ultra X9 388H搭載PCの性能やいかに?内蔵GPUのArc B390はマルチフレーム生成に対応 -

第471回

デジタル

8TBの大容量に爆速性能! Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感 -

第470回

デジタル

HEDTの王者Ryzen Threadripper 9980X/9970X、ついにゲーミング性能も大幅進化 -

第469回

デジタル

ワットパフォーマンスの大幅改善でHEDTの王者が完全体に、Zen 5世代CPU「Ryzen Threadripper 9000」シリーズをレビュー -

第468回

自作PC

こんなゲーミングPCを気楽に買える人生が欲しかった Core Ultra 9 285HX&RTX 5090 LTで約100万円のロマンに浸る -

第467回

デジタル

Radeon RX 9060 XT 16GB、コスパの一点突破でRTX 5060 Tiに勝つ -

第466回

デジタル

Radeon RX 9060 XTは6.5万円でVRAM 16GBのお値打ちGPUになれたか? - この連載の一覧へ