LGA 2061のBasin Fallsは

Skylake-XとKabylake-Xの2つが混在

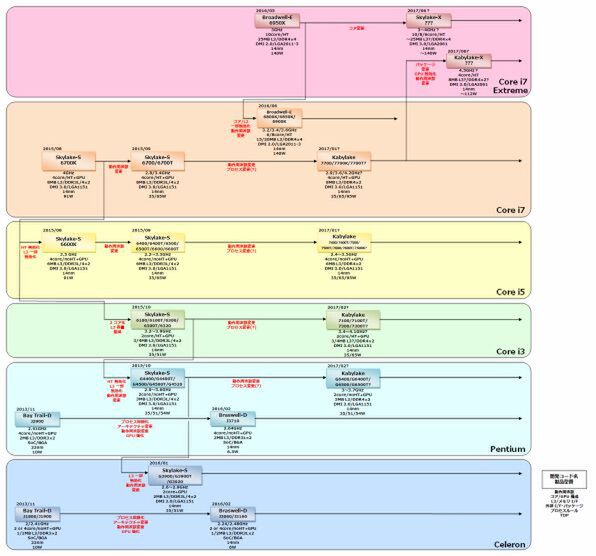

話をロードマップに戻すが、正直来年いっぱいは、ことデスクトップに関してはKabylakeのままで推移するだろう。10nmプロセスが予定通り出てくれば、モバイル向けはCannon Lakeに移行するかもしれないが、デスクトップ向けは2018年まで見送りとなるだろう。万が一、10nmが遅れるようであれば、もう一世代14nmプロセスの製品が入る可能性すらある。この場合は、14+を使った製品になると思われる。

ただ、ここから漏れるのがハイエンド、つまりCore i7 Extreme向けである。こちらは無事Broadwell-Eの出荷が始まっており、次はSkylake-Eベースなのだが、この世代からインテルはCore i7 Extreme向け(このブランドがそのまま維持されるのか、名前が変わるのかも現時点では定かではない)に新しくLGA 2061のパッケージを導入する。

前回も触れたBasin Fallsである。おもしろいのは、このBasin Falls向けの製品は、Skylake-EP(Xeon向け)のダイを利用したSkylake-Xと、Kabylakeのダイを利用したKabylake-Xの2つが混在することだ(前回の記事執筆時点では、両者が別のプラットフォームになると思っていた)。

そもそもなぜ新プラットフォームを導入するのか? 従来Extreme向けはXeonと同じプラットフォームを使うことになっていた。これは最初の製品であるPentium 4 Extreme EditionがXeon(Fosterコア)をそのまま流用したことから来ている。

ただインテルはSkylake-EP/EX世代で、2P/4P/8Pが同じ構成となるPurley Platformを導入する予定だが、さすがにこれはExtreme向けには過剰すぎると判断されたようだ。そこで、現在のLGA2011-3の延長にあるような新しいパッケージを用意することにしたらしい。

このBasin Fallsであるが、ハイエンドデスクトップとワークステーションをカバーするもので、構成は前回紹介したとおり、4chのDDR4メモリー(DDR4-2677まで対応:RDIMMやLRDIMMもサポート)と、最大x48(x16が3組)のPCI Express 3.0をCPU側から出し、チップセットはKabylake PCH(つまりIntel 200シリーズ)をそのまま使う形となる。

コアはSkylake-EPのうちLCC(Low Core Count)構成のものを流用し、6/8/10コアがラインナップされるようだ(18コア製品はさすがにないらしい)。こちらのTDPは140Wである。

これとは別に、同じくLGA 2061ながら、Kabylakeのコアを流用したKabylake-Xと呼ばれるものも同時にラインナップされる。こちらは4コアのみで、TDPは112Wとされる。

ここで疑問になるのはPCI Expressとメモリーコントローラーである。KabylakeはPCI Expressはx16(x16、またはx8+x8)しかないし、DDR4は2chである。ここで可能性があるのは以下の2つである。

- Skylake-Xでは3×PCI Express x16と4ch DDR4がフルに利用できるが、Kabylake-XではPCI Expressはx16が1つのみ有効。また4ch DDR4のうち有効なのは2chのみ。

- Skylake-XとKabylake-Xはどちらも3×PCI Express x16と4ch DDR4がフルに利用できる。

前者では、Kabylake-XはKabylakeそのままのダイで、単に内蔵GPUを無効化し、動作周波数を若干引き上げた(その分TDPも増えた)ものになる。

後者であればKabylakeのPCI Expressとメモリーコントローラーを再設計(Skylake-EPのものを流用?)し、かつGPUを抜いた新しいダイが投入されることになる。

今のところどちらになるのか、はっきりしていないが、もし後者だとすればこの際にプロセスを14nmではなく14+に切り替えてくるというシナリオは、いかにもありそうに思える。

以前の計画ではKabylakeはそのままという話だったのだが、AMDがZenベースのSummit Ridgeを投入してくることを考えると、もう少し性能マージンを取っておきたいとインテルが考えるのは不思議ではない。

そうした際には「使える武器は全部使う」というインテルのポリシーからして、14+を使ったダイが出てきても不思議ではない。

もっともインテルの10nmが順調なら、無理に14+を使わなくても10nm製品を早期に投入して差別化を図ることも理論上は可能なので、このあたりは10nmの進捗次第というべきか。

余談ながら、現在AMDがZenを生産しているGlobalFoundriesは、10nm世代はスキップして次は7nmに向かう予定となっている。

ということは逆説的に言えばZenや、その後継のZen+は14nmのまま長く生産されることになるわけで、インテルが10nmの早期移行に失敗した場合は、久しぶりに同じプロセスノード同士での製品の殴り合いが続く、というおもしろい事態になりそうだ。

この連載の記事

-

第770回

PC

キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ