wena wristをつくったソニーの新卒統括課長が"ベンチャーを目指さなかった"唯一の理由

2016年07月29日 11時00分更新

業績を急回復させているソニー内部で起こっている"モノづくりの変化"を密着取材したビジネス書「ソニー復興の劇薬」(著 西田宗千佳)。

いよいよ7月30日(土)発売開始です(Amazonなど一部ネット書店では本日から発売ですね)

ということで今日から一週間、発売記念の特別コンテンツをお送りします。「ソニー復興の劇薬」の本文からの一部抜粋ですが、おそらくこれまでどの媒体でも語られたことのないお話が含まれています。

第1回は、"新卒2年目の統括課長"、wena wristの對馬さん。

自ら"ガジェットオタク"を自認する對馬さんは、なぜハードウェア・スタートアップを選ばず、ソニーで社内スタートアップの道を選んだのか?

| Image from Amazon.co.jp |

|

|---|

| ソニー復興の劇薬 SAPプロジェクトの苦闘 |

ベンチャーでは、むしろ自分のイメージしている製品はつくれない……!?

2015年夏。『wena』のクラウドファンディングが発表される少し前、筆者はソニーへ取材に訪れていた。取材を行なう部屋には、wenaのプロジェクトに関わるメンバーが勢ぞろいしていた。緊張しているのか、皆表情は硬い。真ん中に座っていたのが、wenaのプロジェクトリーダーである對馬だった。

「とにかく持ち物を減らしたかったんです。将来的にはポケットの中を空っぽにしたい。でも、複数のデバイスを腕につけるのは不自然ですし、スマートウォッチもほとんどが〝いかにも〟な外観。最高に自然なものを作るにはどうしたらいいか、と考えてこの形にしたんです」

試作品を手にしながら、對馬はwena開発の狙いを熱っぽく語る。彼が並々ならぬ思い入れでwenaのプロジェクトを立ち上げたことがよくわかる。

「実は、ソニーに入社する前から、これを含め、いろんなウェアラブル機器のアイデアを考えていたんです。ですから、これを作るためにソニーに入ったようなものです」

そういえば、對馬はとても若く見える。

「失礼ですが、入社してどのくらいですか?」

そう問いかけた筆者に、對馬はこう答えた。

「2年目です。プロジェクトがスタートしたときは、まだ1年目でした。プロジェクトメンバーの3分の1は同期です」

wenaは、新入社員1年生が率いるプロジェクトだったのだ。と言ってももちろん、社員研修プロジェクトでもなんでもない。製品化を目指した、確固たる〝ソニーのプロダクト〟としてのプロジェクトである。

「これが作りたくてソニーに入った」のに……

「僕はガジェットオタクの大学生だったんですよ」

對馬はそう笑う。大阪大学でプラズマ工学を学んでいた對馬は、デジタルガジェットが大好きだった。スマートフォンはもちろん、ウェアラブル機器も、できる限り買って試していた。当時はまだ初期的な製品が市場に出回っていたに過ぎない状態だったが、その混沌が良かった。当時から、両腕に腕時計とウェアラブル機器をつけていた、というのだから筋金入りだ。そんな對馬が自分でデジタルガジェットの開発に携わりたい……と考えるのも当然の成り行きだ。

ああ、だからソニーに……と思いがちだが、「そうではない」と彼は言う。それどころか、ソニーファンというわけでもなかった。

ある一定以上の年齢であれば、〝テクノロジーを生かした製品ならソニー〟という思い込みがあるかもしれない。だが、對馬のような世代から見れば、ソニーは特別な企業、というイメージはもっていない。カメラモジュールなどの技術はあるし、日本国内向けのスマートフォンとしては『Xperia』シリーズが人気だが、世界的に見れば「高い技術はあるがトレンドセッターとは言えない」と見るアナリストがほとんどだろう。對馬も最初からソニーに入ることが目的というわけではなかった。彼はあくまで「デジタルガジェットを作り、世界に問うビジネスをやりたい」ということが目標だったのだ。

對馬は学生時代、ベンチャー企業でアルバイトをしていた経験をもつ。世界を見渡せば、オリジナルのデジタルガジェットを製造する、俗に言う〝ハードウェアスタートアップ〟も多くある。深圳(中国広東省)や香港・台湾などにある製造専門の企業と組めば、小さな企業でも製品を世に問うことはできる環境が整ってきた。

しかしそれでも、對馬は「ベンチャーでは難しい」と感じたという。

「ベンチャーで、〝少人数で働くとはどういうことか〟を見たつもりです。その結論から言えば、自分が作りたいものは、多分作れないんですよ。金属筐体を作ろうと思うと、電波が飛ばなくなる。するとアンテナ屋さん(筆者注:無線の最適化設計ができる技術者のこと)を抱えなきゃいけない。小さな動くもので防水を実現するのも、とても難しい。そもそもベンチャーだと、それらの技術をすべてもつ、なんて不可能なんですよ」

對馬はガジェットオタクだが、それだけに品質に対する目も厳しい。大学で工学を学んだものとして、技術に魔法がないことも知っている。だからこそ、自分が作りたいものを作れる技術があるところはどこか……という考えに行き着いた。

「防水も含めて考えると、今ある製品ではスマートフォンが一番進んでいるので、国内でスマートフォンをやっているところが強いだろう。その中で、スマートウォッチを作るには、腕時計メーカーと組まなければいけない。その時に、腕時計メーカーさんとフェアな立場で付き合えるのはどこだろう……という視点から、ソニーがいいんじゃないかと考えていたんです」

對馬はあくまで、〝自分が作りたいガジェット〟目線で冷静だった。

「と言ってももちろん、当時はそんなに知識が多かったわけではないので、なんとなくこっちの方が作りやすいだろうなぁ、くらいでした。腕時計メーカーか、エレクトロニクスメーカーか、ベンチャーか。ベンチャーは、自由そうに見えて、規模が小さいがゆえに、実は全然自由じゃない。時計メーカーには電子機器を作るノウハウがないので、エレクトロニクスだろうな、と。別にソニーに決めていたわけでもなく、そういう目線で、いろいろな企業を見ていたんですね。でも当時(2013年)は、国内メーカーのスマートフォン撤退が相次いだ年でもあります。なので、結果的にソニーを選んだ、ということになります」

具体的な目標をもち、對馬はソニーに入社した。とはいえ彼も、いきなり「自分が作りたいものを作れる」とは思っていなかった。そのためのスキルも身についていないからだ。

「3、4年は機構設計の勉強をしてからなにか製品作りに携われないか」というのが、当時の考えだったという。

だが、そうした気持ちは、次第に焦りに変わってきた。

世界ではスマートフォンとそれを中核にしたデジタルガジェットのビジネスが大きくなっていた。毎月のように、様々なガジェットが生み出され、そのスピードも速くなっている。

「いまこのチャンスを逃したら、日本のウェアラブル業界は勝てないんじゃないか、と焦り始めたんです。本当は4年くらい修業してからやりたかったけど、〝いまやらなきゃ〟って。」

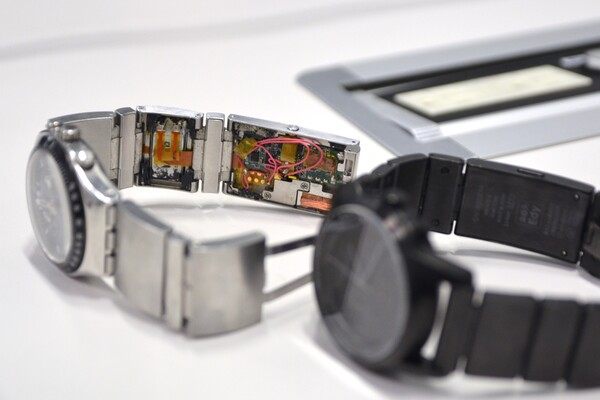

手元には、ひとつの試作品があった。社員研修の一環として、当時自ら手作りした〝ウェアラブルデバイス〟だ。市販の時計に、ソニーの小型活動量計『SmartBand』を分解し、組み込んだものである。デザインもサイズも違うし、機能の大半が搭載されていない状態である。しかしそのコンセプトは、後日世に出るwenaそのものだった。

この試作品は、周囲から高い評価を得ていた。自分の考えたコンセプトにも自信があるし、ソニーにそれを製品化する技術もある。

だが、一介の新入社員である對馬には、それを〝製品〟までもっていく自信も、方法もわからなかった。ただ焦りだけが募るなか、彼の耳にひとつのプロジェクトの話が舞い込んで来る。

それが〝SAP〟だった。

社員なら誰でも新規事業を作れるチャンスが運命的にやってきた

2014年4月、ソニー社内では〝Seed Acceleration Program(通称SAP)〟というプロジェクトが立ち上がり、告知が始まっていた。

SAPとは、ソニー社内で、新規事業を立ち上げたいと思う個人およびグループを公募し、ビジネス化を支援する仕組みである。その過程では、ソニー社内でオープンなオーディションが行なわれる。オーディションに応募するための条件は、社員がリーダーでありさえすればほとんどなにもない。5名以下のグループで応募することだけ。社内での席次も、所属する部署も、専門も関係ない。

ただし、オーディションに出せる企画の条件はある。それが〝既存の事業部門内では難しいもの〟という点だ。SAPでのビジネスは、既存の事業部門からは切り離され、ソニーの社長直轄部門である〝新規事業創出部〟の下のビジネスになる。

もともとSAPの目的は、既存の事業部の中では生まれてきづらい、新しいアイデアを事業化することにある。たとえばwenaは〝ウェアラブルデバイス〟という観点で見ればソニーの領域だが、〝腕時計〟として見れば、ソニーが手掛けたことがない領域となる。通常のプロセスと同じく、〝事業部〟から製品を出すのであれば、社内事情も製品づくりのプロセスもわからない〝ソニー1年生〟が、いきなり製品開発の中心メンバーになることはあり得ない。對馬を中心としたグループが抜擢されたのは、SAPと、それに伴う社内オーディションという仕組みあってのものである。

とはいえ、SAPを通るものはすべてデジタルガジェットかというと、そういうわけではない。新規事業の定義についても〝既存の事業部にない新規事業〟というものだけであり、ガジェットに限ったものではない。

wenaは2014年12月に最終選考が行なわれた、SAPにとって第二回のオーディションを通過し、製品化に至ったものである。オーディション制度スタート前、2014年4月のSAP発足時、最初の事業案件として動いたのは、同月に組織化し、2014年8月から一般顧客向け事業を開始した『ソニー不動産』であった。ソニーという会社がエレクトロニクスだけのものではなく、エンタテインメントコンテンツや金融など、複合的なビジネスを軸とするものであることを象徴している。

とはいうものの、SAPのオーディションに持ち込まれる企画の大半は、新しいエレクトロニクス製品を考えたものだ。やはりソニーは〝製品〟の会社であり、ソニーに入ったからには新たな製品を手掛けたい……と考える人が多いためだろう。

2014年5月、SAP事務局は社内向けに、オーディションの説明会を開いた。オーディションの概要を解説した社内向けのウェブサイトには、10日間で6万件を超えるアクセスがあり、社内からの注目が高いことは予想されていた。当初は説明会用に100人程度の会議室を用意していたが、蓋を開けてみると、参加希望者は500人を超えており、想定を大きく上回るものだった。結局、説明会は6月までに5回開催され、ソニー社員のべ700人以上が参加することになった。

2016年6月現在、公表済みの〝SAPオーディション通過プロダクト〟は4つ。しかし水面下では、さらに多くのプロジェクトが進行している。2016年6月までに、ソニー社内で開催されたSAPオーディションは7回を数え、発想をビジネスに結び付ける仕組みとして定着しつつある。

對馬はSAPに、同期数人とチームを組んで応募した。wenaのコンセプトには絶対の自信があったが、実は、目の前に〝先輩〟がいた、ということも心の助けになっていた。

この連載の記事

-

第4回

ビジネス

ソニー本社に眠る、技術と人材を社内ベンチャーに生かす方法 -

第3回

ビジネス

"ソニーのモノづくり"という神話の裏側 -

第2回

ビジネス

ソニー平井社長に訊く なぜ「直轄プロジェクト」として社内スタートアップに取り組むのか? - この連載の一覧へ