SV2がCray X1に生まれ変わる

SV1exに続く形でSV2という製品が予定されていたのは、前ページのSV1のロードマップにも掲載されているし、連載279回でも説明した通りだが、このSV2という名前は開発コード名としては残りつつ、製品としてはCray X1という形に生まれ変わることになった。

昔のロードマップのスライドを見ると、SV2という製品はT90やJ90/SV1/SV1eといったベクトルプロセッサー、それとT3Eというアーキテクチャーの両方の後継になっているのがわかる。

もっともこれはSV2だけでなく、旧SGIのOrigin系列にも言える話で、初代のOrigin(Origin 200/2000)とSN1(Origin 300/3000)に続くSN2はやはりT3Eの特徴を引き継いだものになる予定であり、実際同社はこれをItaniumベースのSN-IPFという形でやはり2002年に発表した。

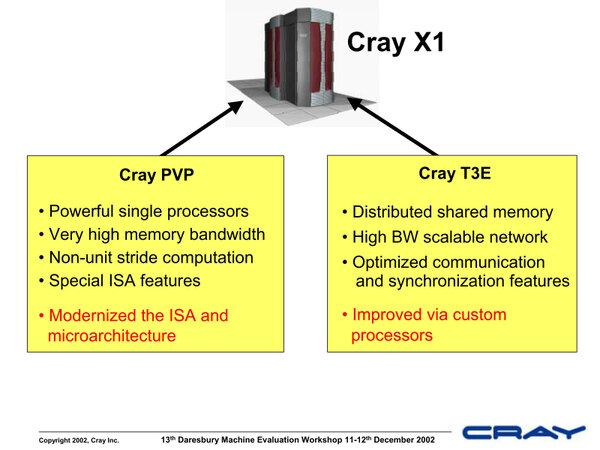

要するに元のロードマップは、CrayのベクトルプロセッサーとSGIのMIPSベースプロセッサーの系列に、CrayのT3D/T3Eのアーキテクチャーを融合させよう、という発想であり、これはCrayのSGIからのスピンアウト後も変わらずに進むことになった。このあたりを端的に示したのが下図である。

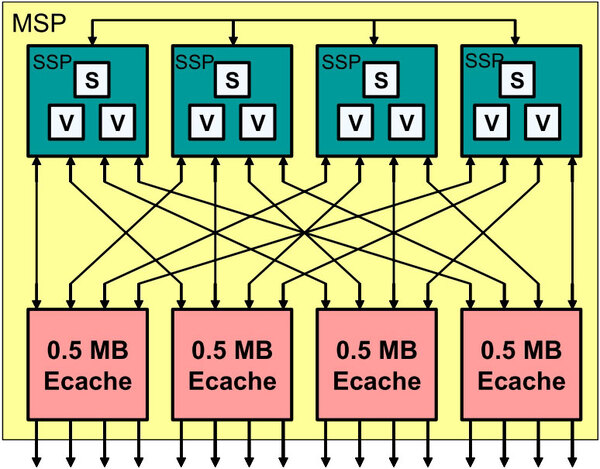

Cray X1の内部構造であるが、プロセッサーそのものはSV1の延長にある。異なるのは、4つのベクトルプロセッサーで2MBのキャッシュを共有するように改められたことだ。

コアの動作周波数は800MHzまで引き上げられ、1つのベクトルプロセッサーで3.2GFLOPS、これを4コア搭載するMSPモジュールでは12.8GFLOPSに達する。ちなみに各々のSSP(Single Stream Processor)の中の“S”(Scalar Unit)は400MHz動作で、“V”(Vector Unit)が800MHzになっている。

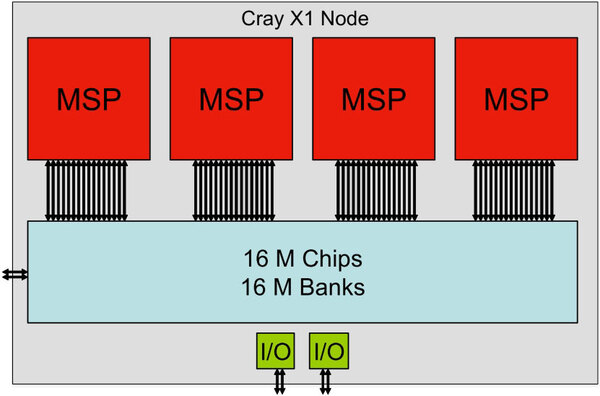

このMSPを4つ搭載した16CPUの構成(Crayの用語ではNode Module)が最小構成とされる。

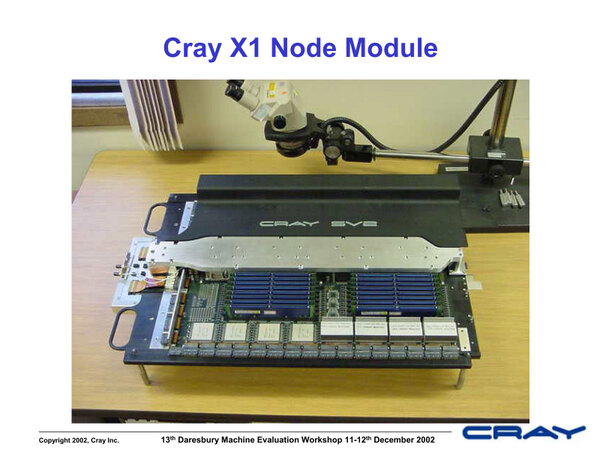

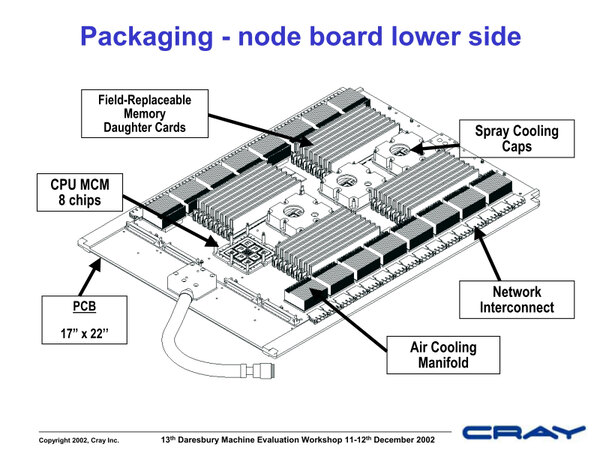

ちなみに、いかにCMOSを使って微細化したとはいえ800MHzのコア×4を内蔵したMCM(Multi-Chip Module)をさらに4つ搭載するので、空冷では間に合わない。そこでCray X1ではCRAY-2以来となるフロリナートを利用した液冷が採用された。

といってもCRAY-2なみに回路全体をフロリナートに漬けるのではなく、MCM部と接する厚いアルミの放熱板の中にフロリナートを通す構造になっているようで、メモリーあるいはネットワークチップは空冷のままとなっている。

ちなみにこのX1ではメモリーとしてDirect RDRAMが採用された。1ノード、つまり上の画像に示される1枚のボード上には32ch/64スロットのRIMMスロットが用意されており、PC800を利用した場合でボード1枚あたり51.2GB/秒の帯域となる計算だ。

2002年といえばそろそろDirect RDRAMの敗色が明らかになりつつある頃ではあったが、設計を開始したと思われる2000年以前の段階ではまだDDR SDRAMがどの程度普及するか見えておらず、DirectRDRAMを使ったのも仕方がないところだ。

このあたりは、新しい規格にあわせてさっとメモリーをDRDRAMからDDR SDRAMに切り替えられたPCとの相違点ではある。

→次のページヘ続く (超並列の名機Red Stormの2倍以上の性能)

この連載の記事

-

第866回

PC

NVIDIAを射程に捉えた韓国の雄rebellionsの怪物AIチップ「REBEL-Quad」 -

第865回

PC

1400WのモンスターGPU「Instinct MI350」の正体、AMDが選んだ効率を捨ててでも1.9倍の性能向上を獲る戦略 -

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 - この連載の一覧へ