Cray X1の性能は

超並列の名機Red Stormの2倍以上!

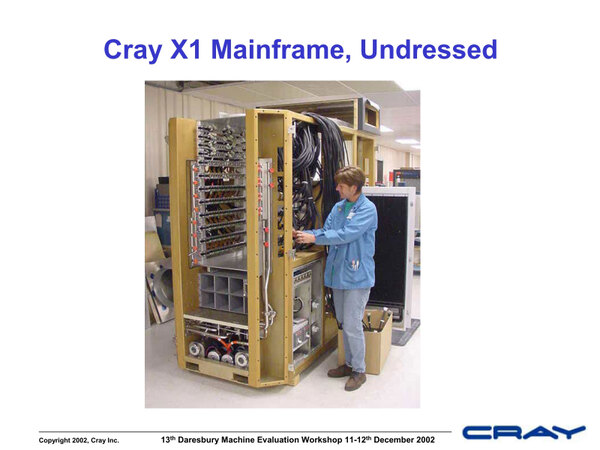

Cray X1の場合は1つのキャビネットにこのノードモジュールが最大4枚で収められることになる。このキャビネット内の構造が下の画像である。

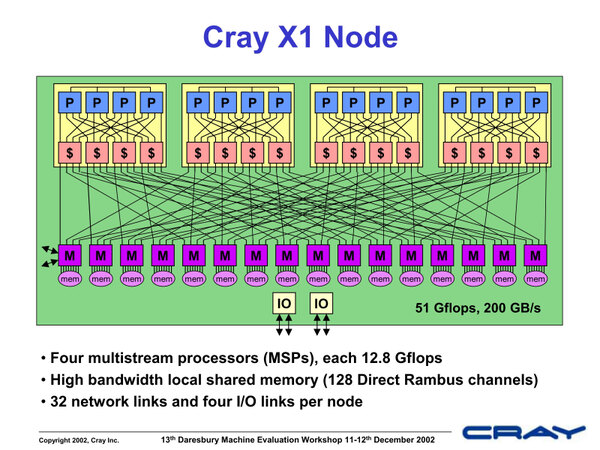

4枚のノードモジュール上に搭載されているMSPとメモリーコントローラーがすべてお互いに直接接続されるという類のない構成であり、このあたりはCray T3D/T3E譲りとなっている。

キャビネットあたり4枚のノードモジュールというのは割と少なく、密度が低そうに思えるが、内部を見ると結構な部分を冷却ユニットが占めているようで、それも仕方ないのかもしれない。

ちなみに当時のカタログには、AC(Air Cooled)キャビネットで最大4ノード、LC(Liquid Cooled)キャビネットで最大16ノードとされており(1ノード=4CPU、つまりMCM1個が1ノード)、先のノードモジュールとキャビネットの写真はLCタイプのものと思われる。

キャビネット1個ではノードモジュール×4なので、4×4×4=64CPUでピーク性能は819.2GFLOPSに達する。実はこの性能は結構すごい。

同じCrayが手がけたRed Stormは、40TFLOPSを実現するために2GHzのOpteronを1万個強集積した(I/Oなどのための分もあるので、1万個では足りない)。この時には1キャビネットにOpteronを4つ搭載したCompute Bladeを最大24枚搭載できたので、ラフに言えばキャビネットあたり384GFLOPSになる計算だが、X1はこの倍以上の性能になっているからだ。

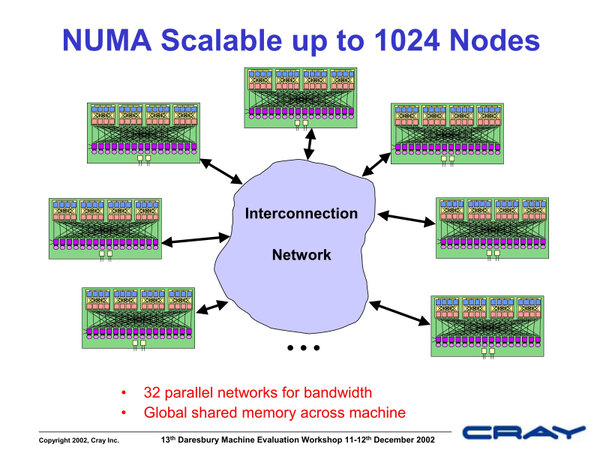

そしてもちろんキャビネット間はインターコネクトで接続が可能になっていた。

当時のカタログによれば最大64キャビネット、CPUの数にして4096個までを1つのシステムとして運用可能であり、この際のピーク性能は52.4TFLOPSに達する計算だった。これもRedStormの目標だった40TFLOPSを上回っている。

さて、このCray X1だが最終的には252コア(4キャビネット構成)のもののLINPACKの結果が2003年11月のTOP500に掲載される。理論性能3225.6GFLOPSに対して実効性能2932.9GFLOPSで効率は91%近く、非常に良い数字ではあるのだが、組織は「米国政府」とあるだけで詳細は明らかにされていない。

実はこれ、アメリカ国家安全保障局のようだ。となれば詳細が出てこないのも無理ないところ。実はこのX1、まだSGIの傘下にあった時代から、SV2の開発に関してNSAから一部開発補助を受けていたという話があり、これもあってSV2の開発そのものをやめることはできなかったらしい。

要するに国家安全保障局がどうしても高性能なベクトルマシンが必要で、それはRedStormのような超並列構成では実現できなかったのだと思われる。また、Cray-1以来のベクトルマシンに特化したアプリケーションが多数走っていたことも関係するであろう。

最終的に国家安全保障局に納入されたと思しきシステムは当初オークリッジ国立研究所に納入されて、ここで早期評価を受けた(pdf)。他には2003年に米陸軍高性能コンピューティング研究センターに導入したり(関連リンク)、アラスカ大学フェアバンクス校(UAF)が2004年に2キャビネット構成を導入(関連リンク)したり、あるいはオハイオスーパーコンピュータセンターもCray X1を導入している(関連リンク)。

ちなみにオークリッジ国立研究所への導入の際のインストールの様子が、オークリッジ国立研究所のCSMD(Computer Science and Mathematics Division)に掲載されている(関連リンク)。

他にも米国外への売却実績として韓国航空気象サービス、ワルシャワ大学数学・計算モデリング学際センター、スペイン気象庁などが挙げられているが、いずれにせよどこもキャビネット数はそう多くなく、トータルとしての売れ行きはあまり芳しくなかったようだ。

最後のベクトルマシンとなった

「Cray X1E」

これに続き2005年にはX1のアップグレードとしてCray X1Eが発表された(関連リンク)。大きな違いは、Cray X1では1つのMSPユニットを1つのMCMとして実装していたのに対し、2つのMSPユニットを1つのMCUに実装したことだ。

また動作周波数も800MHzから1.13GHzまで引き上げられており、この結果1つのキャビネットには最大128コアのベクトルプロセッサーが実装可能となり、性能はキャビネットあたり最大2.3TFLOPSと3倍弱まで引きあがった。

Cray自身による1キャビネット構成での結果がTOP500にも掲載されているが、効率は84.9%とX1よりもやや落ちるのは、メモリー帯域まで同じ調子でアップグレードするわけにはいかなかったことを考えるとむしろがんばったほうかもしれない。

こちらもいくつかのユーザーはX1からX1Eにアップグレードを行なったものの、そもそものユーザー数があまり多くなく、また新規にX1Eを導入したユーザーもあまりいなかったようで、結局このCray X1Eが本当に最後のベクトルマシンとなった。

理由は簡単で、超並列あるいはGPGPUなどを併用したシステムの方が導入コストだけでなく運用コストまで考えると低価格で済む、という潮流はいかんともしがたく、結果これまでベクトル向けのプログラムを保有していたユーザーが少しづつこれを超並列向けに書き換え始めており、ベクトルマシンに対するニーズそのものが減ってきたからだ。

実際、ベクトル性能を引き上げる方向は連載279回で解説したT90あたりで打ち止めになっており、その先はプロセッサーの数を増やすという方向にシフトしていたため、既存のベクトル向けアプリケーションも否応なく超並列に対する準備を必然的に迫られていたわけで、ただその移行にずいぶんかかったということだ。

T90が1995年の出荷で、X1Eが2005年であるから約10年。その間に、ユーザーはすでにベクトルから超並列にゆっくりとシフトしていたのが、Cray T1/T1Eがあまり商業的には成功しなかった理由だろう。

この連載の記事

-

第865回

PC

1400WのモンスターGPU「Instinct MI350」の正体、AMDが選んだ効率を捨ててでも1.9倍の性能向上を獲る戦略 -

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 - この連載の一覧へ