Google Atmosphere Tokyo 2014で聞いた最新動向

Google Cloud Platformは第3の選択肢になれるのか?

7月30・31日、グーグルエンタープライズ部門のイベント「Atmosphere Tokyo 2014」が開催された。基本はワークスタイルの変革をテーマに据えたエンタープライズ向けのイベントだが、AWS対抗となる「Google Cloud Platform」のセッションも行なわれていた。

いよいよIaaS領域に本格進出するGoogle

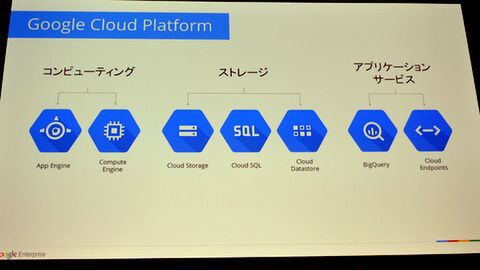

Google Cloud Platformは、Googleが自社サービスのために構築したクラウドコンピューティング基盤を提供するクラウドサービス。「Compute Engine」や「App Engine」のようなコンピュートを中心に、「Cloud Storage」のようなストレージ、「Cloud SQL」「Cloud Datastore」のようなデータベース、「BigQuery」や「Cloud Endpoints」などのアプリケーションから構成されている。

Google Cloud Platformのサービス体系

ご存じの通り、同社のクラウドサービスは「Gmail」や「Google Apps」などのアプリケーション、AppEngineのようなPaaS(Platform as a Service)からスタートしており、すでに高い導入実績を誇っている。一方、IaaSに関しては、昨年始まったばかり。かなりのスピードで進化を遂げているものの、実績や知名度においてAWSを筆頭とした海外・国内のクラウドプレイヤーの後塵を拝しているのが正直なところだ。

「過去15年間、Googleはすべてをクラウドに載せてきた」。登壇したGoogleエンタープライズ部門 クラウドプラットフォーム グローバルビジネス統括責任者のシャイリッシュ・ラオ氏の講演は、こうした後発の弱点を払拭すべく、実績を数字で見せるところからスタートした。

Google エンタープライズ部門 クラウドプラットフォーム グローバルビジネス統括責任者 シャイリッシュ・ラオ氏

ラオ氏は、アクティブなアプリケーションは475万、AppEngineで処理するリクエスト件数はWikipediaの10倍の規模となる280億件/日、そしてCloud Datastoreのオペレーション件数は6.3兆/月に上るとアピール。4月からは台湾とシンガポールに新しいデータセンターをオープンし、一部でCompute EngineとCloud SQL、Cloud Storageのサービスを開始。アジア太平洋地域(APAC)でのサービス展開も本格化しつつあると説明した。

APACのCloudPlatformの展開

ここ1年のアップデートやCloud DataFlowを紹介

機能面でも、昨年から大きな成長を遂げている。Google Cloud Platformに統合されたAppEngineでは、昨年5月からPHPをサポート。7月にmemcache、8月にレイヤー3のロードバランシングなどの機能を追加し、次々GAまでこぎ着けている。ストレージ分野では、オフラインディスクのインポート機能や格納中データの暗号化、BigQueryのストリーミングなどに対応したという。

「重要なのは、弊社の検索やGmail、YouTubeなどとまったく同じものがお客様に提供されているということ。われわれのビジネスを支えるべく、性能やスケーラビリティ、信頼性などに注力しているプラットフォームをそのまま利用できる」(ラオ氏)。

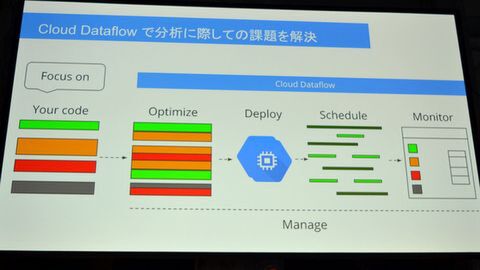

こうしたGoogle Cloud Platformは開発者の生産性を向上させることにフォーカスしているという。「みなさんの得意の分野に注力してもらい、それ以外のことはわれわれに任せてほしい」とアピールしたラオ氏は、MapReduceの後継技術である「Cloud DataFlow」の概要を紹介。「最適化、デプロイ、スケジューリング、モニタリングまでを全体のワークフローを把握し、簡単にマッピング・管理できる。開発者は得意分野にフォーカスしたコードをいったん書けば、いろいろなところで展開できる」と説明した。

スケーラブルなアプリケーションを容易にする「Cloud DataFlow」

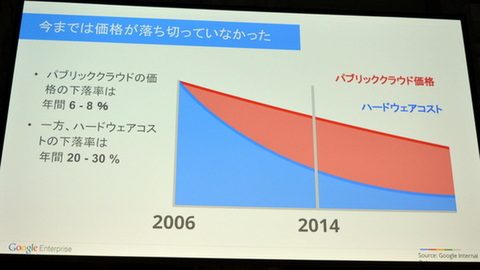

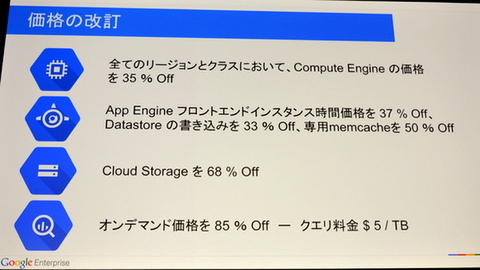

クラウドの価格もムーアの法則に従うべき

Google Cloud Platformは実績と機能面のみでなく、価格面でも高いアドバンテージを誇るという。ラオ氏は、「パブリッククラウドの価格は、ハードウェアの価格ほど下落していない。ムーアの法則による価格の下落は、われわれも従うべき」と指摘。これに対してGoogleでは、今年3月にCompute EngineやAppEngine、Cloud Storage、BigQueryなどの価格を抜本的に改訂。また、継続利用により、30%オフという大きなディスカウントも導入した。

さらにエンタープライズでの利用に向けては、重要なサポートに関しても、24×7のサポートを提供するほか、ISO 27001やSOC1/2/3、HIPAAなどの認証、99.95%のSLAなどの取り組みを行なっていると説明した。

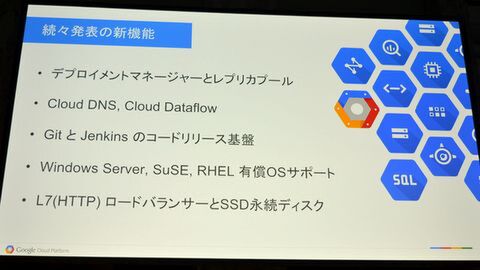

ラオ氏は、今後の新機能についても言及した。デプロイメントマネージャーやレプリカプールのほか、Cloud DNSや前述したCloud DataFlow、GitやJenkinsのコードリリース基盤も導入される。また、WindowsやSuSE、Red Hat Enterprise Linuxなど有償OSのサポート、レイヤ7でのきめ細かなロードバランシングなども提供される予定となっている。

今度搭載される予定の新機能

ラオ氏は、「シリコンバレーでは『自分で作ったドッグフードは自分で食べろ』という格言がある。Googleはまさに15年使って、試してきたプラットフォームをお客様に提供している。われわれは今後も新しい革新や機能を提供する」と述べ、自身の講演を締めた。

なお、日本ではWebサイトの立ち上げやドキュメントの日本語化、パートナープログラムの拡大、イベントなどの施策を進めており、今後もこれらの展開を加速させていくという。

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

-

ビジネス

Web会議パッケージ「Chromebox for meetings」日本投入 -

クラウド

今が旬のGoogle App EngineとBigQueryを解剖する -

クラウド

早すぎた本命「Google App Engine」に心を奪われた2人の巻 -

クラウド

使いたければ使えば?ツンデレなGAEとBigQueryを語るの巻 -

クラウド

GCP上陸で風向きが変わる?Googleクラウド反撃ののろしの巻 -

クラウド

グーグルGCPが国内リージョン開設へ、ベータ利用者を募集中 -

クラウド

グーグルGCPが東京リージョン運用開始、日本市場への戦略は -

デジタル

Google Cloud Platformは安価、オンプレへの投資も再利用できる -

クラウド

Google、カスタムの画像認識APIを作成する「Cloud AutoML Vision」を提供