最新+無料のHyper-V Server 2012 R2に触れてみよう! 第2回

10分で完成するインテルの超小型PC自作キット、その実力は?

かわいいけど芯の強いタイプ!? 「Intel NUC」に触れてみる

2013年12月11日 14時00分更新

この連載では、無料で使える最新の仮想化ソフトウェア「Hyper-V Server 2012 R2」の使い方を紹介しているが、今回は“番外編”として、超小型PCキット「Intel NUC」を紹介しよう。実は今回の連載記事執筆でもHyper-V Serverをインストールして使っており、小さいながらもパワフルなPCが作れるキットだ。

10センチ四方のサイズにPCのパワーを詰め込んだNUC

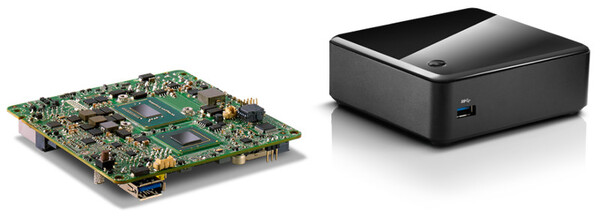

「Intel NUC(Next Unit of Computing)」は、インテルが開発した新しい超小型PCキットシリーズである。日本では“ナック”と発音されることが多いようだ。

NUCのマザーボードはわずか10センチ×10センチのサイズ。小型PC規格としておなじみのMini-ITXのマザーボードが17センチ×17センチなので、それよりもはるかに小さい。後述するNUCキットのケースに収めた状態でもおよそ11.5センチ四方なので、CDジャケット(14.1センチ×12.5センチ)よりも小さいのだ。

最近はさまざまな超小型コンピューターが登場して人気を集めているが、NUCの特徴はなんと言ってもそのパワフルさだろう。モバイルデバイス向けの省電力/低性能のプロセッサではなく、「Intel Core i3/i5」や「Intel Celeron」といった、通常のPC向けプロセッサを搭載している。そのため、WindowsやLinuxといったOS、PC用のアプリケーションがそのまま動く。NUCはウソ偽りなく“手のひらサイズのPC”なのである。

こんな小さなサイズにもかかわらず、外部インタフェースはなかなかリッチだ。USB 2.0/3.0、Thunderbolt、HDMI(with 7.1ch HDオーディオ)、Mini DisplayPort、ギガビットEthernetといった外部インタフェースを備えている(モデルにより異なる)。いずれも汎用的なインタフェースなので、PC向けの周辺機器がそのまま使える。また、オプションで無線LANとBluetoothの機能を内蔵することもできる。

映像出力が充実しているので、家庭向けのコンパクトなPCというだけでなく、テレビにつないでホームシアター用PC、オンラインゲーム用PC、業務用のデジタルサイネージ(電子看板)用PC、キオスクPC、店頭デモPCなど、さまざまな用途が考えられる。外部に大容量ドライブをつなげばホームサーバーにも使える(NUCのパワフルさを考えると、少しもったいないくらいかもしれない)。

Huswell世代CPU、デュアルHDMIなどさまざまなモデルが

NUCには、搭載するCPUやインタフェースが異なるさまざまなモデルがある。そしてそれぞれのモデルは、ベアボーンキット(ケース、電源アダプタ、VESAマウンタが付属する)またはマザーボードのみで販売されている。

いずれも映像出力を2系統以上持っており、第4世代(Huswell)Core i3/i5を搭載した最新の2モデルでは4K映像出力にも対応している。

NUCマザーボードに対応したPCケースも徐々に増えてきており、たとえば高級感のあるアルミケース、NUCをファンレスに改造する静音ケース、2.5インチドライブを内蔵できるようにした(少し大型の)ケースなどが販売されている。

ベアボーンキットにはVESAマウントが付属しており、これを利用してNUCをディスプレイの裏側に取り付ければ“ディスプレイ一体型PC”にもなる。

ベアボーンキット、完成までの10分の道のり

実際にベアボーンキットを組み立ててみた。今回の使用モデルはCore i3-3217Uプロセッサ(1.8GHz)を搭載し、デュアルHDMI端子を備える「NUC kit DC3217IYE」である。

ベアボーンキットの場合、メモリ、mSATA SSDカード、3ピンタイプ(いわゆるミッキー型)の電源ケーブルを別途購入する必要がある(今回は無線LAN/Bluetoothカードは購入しなかった)。加えて、手持ちの工具(ケース用のドライバ、SSD取り付け用の精密ドライバ)、USBキーボード/マウス、OSインストール用のUSB DVDドライブを使用した。

| メモリ | DDR3 SO-DIMM PC3-12800 CL11 8GB×2枚組 W3N1600Q-8G/N |

|---|---|

| SSD | Crucial M500 mSATA 内蔵型 SATA6Gbps 120GB CT120M500SSD3 |

| 電源ケーブル | FILCO 直角ケーブル3号 3ピンミッキータイプ・カマ型 60cm |

キットの組み立てといっても、ケース四隅のねじをゆるめて裏ぶたを開け、マザーボード上のスロットにメモリとSSDカードを取り付けるだけだ。キットには手順の図解も付属しているので迷うことはないだろう。自作PCの組み立てにはあまり慣れていない筆者だが、組み立て作業は10分もかからずあっさりと終わってしまった。記事としてはここでトラブルに巻き込まれたりすると面白いのだが、まあ、これでいいのだ。

(→次ページ、Windows 8.1をインストールし、パフォーマンスを計測)

この連載の記事

-

最終回

ソフトウェア・仮想化

物理マシンからの仮想化(P2V)、Azureクラウドへの展開 -

第4回

ソフトウェア・仮想化

Hyper-Vマネージャーからのさまざまな仮想マシン操作 -

第3回

ソフトウェア・仮想化

Hyper-V ServerをGUIで使い、仮想マシンを作成してみる -

第1回

ソフトウェア・仮想化

Hyper-V Serverを知り、インストールと初期設定をする -

ソフトウェア・仮想化

最新+無料のHyper-V Server 2012 R2に触れてみよう! - この連載の一覧へ