本連載「Apple Geeks」は、Apple製ハードウェア/ソフトウェア、またこれらの中核をなすOS X/iOSに関する解説を、余すことなくお贈りする連載です(連載目次はこちら)。

UNIX使い向けを始め、Apple関連テクノロジー情報を知りつくしたいユーザーに役立つ情報を提供します。

iOS 7に「ウィークポイント」を発見せり

フラットデザイン、64bit対応、クラウドとの結合の深化……日本時間の19日未明に公開された「iOS 7」を語る言葉はいくつもあるが、19日時点では真の実力を発揮していない。Apple製品はハードとソフトの両輪が揃ってはじめて成り立つもの、iPhone 5は左右両輪の製造時期が1年違う。SNSなどを通じてiOS 7の使用感が聞こえてくるが、パフォーマンス云々は「iPhone 5S」で語るべきと個人的には考える。

実際、iOS 7では「4」以降のiPhoneをサポートすると公表している。ハードウェアとしての耐用期間を考えれば、3年4ヵ月前に発売されたiPhone 4はともかくとして、2011年10月発売のiPhone 4S、2012年9月発売のiPhone 5で“サクサク動く”ことが期待されるのは無理もない。筆者が試したかぎりでは、iPhone 4Sもまだまだ現役を続行できると感じたが、これはハードとソフトを分けて考えないAppleの面目躍如といっていいだろう。

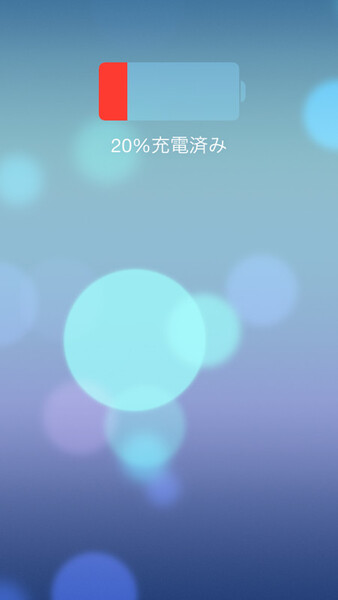

しかし、「バッテリーの持ち」はいかがなものか。iOS 7をインストールして半日ほど外出したが、iOS 6のときより明らかに減りが激しい。移動中あまり使わなかったにもかかわらず、午前10時に家を出たときは充電率81%、午後4時に帰宅したときには22%。帰宅時時点で60%台、悪くても50%台という普段と変わらぬペースで利用したが、最寄り駅に到着したときはバッテリー残量を気にしなければならない状態だった。定量的な検証/調査は未了だが、この点に同意してくれるiOS 7ユーザーは多いのではなかろうか。

そう、OSのパフォーマンス、特にスマートフォンのそれを語るときには、バッテリーの持続時間を考慮に入れなければ意味がない。ソフトとハードだけでなくパフォーマンスとバッテリーパワーも両輪、それらがうまくバランスした「四駆」がほしいと切に願う次第だ。

この連載の記事

-

第187回

iPhone

NFCの世界を一変させる!? iOS 11「Core NFC」の提供開始が意味するもの -

第186回

iPhone

Appleと「4K HDR」 - iOS 11で写真/動画を変える「HEIF」と「HEVC」 -

第185回

iPhone

iPhone 7搭載の「A10 Fusion」「W1」は何を変えるか -

第184回

iPhone

オープンソース化された「PowerShell」をMacで使う -

第183回

iPhone

アップル製デバイス連携の鍵、「Continuity」とは? -

第182回

iPhone

DCI-P3準拠へと歩むiPhone/iPad - WWDC基調講演で秘められた新技術は、ここにある(2) -

第181回

iPhone

WWDC基調講演で秘められた新技術は、ここにある(1) -

第180回

iPhone

WWDC直前、買い替え前にマイMacのココをチェック -

第179回

iPhone

私がiTunesを使わなくなった5つの理由 -

第178回

iPhone

今あえてiPhone「Live Photos」を知る -

第177回

iPhone

「Windows Subsystem for Linux」はOS Xのライバルとなるか? - この連載の一覧へ