富士通の研究開発部門である富士通研究所は、2013年の研究開発戦略を説明した(関連サイト)。

富士通研究所の富田達夫社長は、「富士通研究所のR&Dテーマの設定は、現事業と直結した事業戦略テーマ、中期的な視点で取り組む全社骨太テーマ、研究者の知見をもとに将来に向けて種を捲くシーズ指向テーマに分類される。それぞれの投資比率は、40:40:20。骨太テーマについては、事業戦略テーマへと移行したもの、シーズ指向テーマから組み込まれたものを含めて、昨年の5つの領域から、4つの領域へと再編した」と語る。

富士通グループの発展を先進テクノロジーで支えることをミッションとする富士通研究所にとって、全社骨太テーマは、富士通の中期的な方向性を示すものともいえよう。

新たな設定した骨太領域として、人とICTのインターフェース、センシング、大量データ収集に重要なフロント技術およびサービスの発展に貢献するという「ユビキタスイノベーション」、人間の行動モデルも含めた統合シミュケーション基盤を軸に社会問題の解決、業界連動などのソーシャルビジネス拡大に貢献する「ソーシャルイノベーション」、お客様価値ターゲットに柔軟に応えるワークロード最適化を実現する統合ICTプラットフォームや、ネットワークワイドな分散仮想処理基盤を開発する「ICTイノベーション」、革新的な製品創出に向けたハード、ソフト技術と、それらを使いこなした摺りあわせ技術、さらには、ものづくりを革新する技術を高度化、蓄積し、富士通グループのプロダクトに貢献する「ものづくり革新」の4つをあげた。

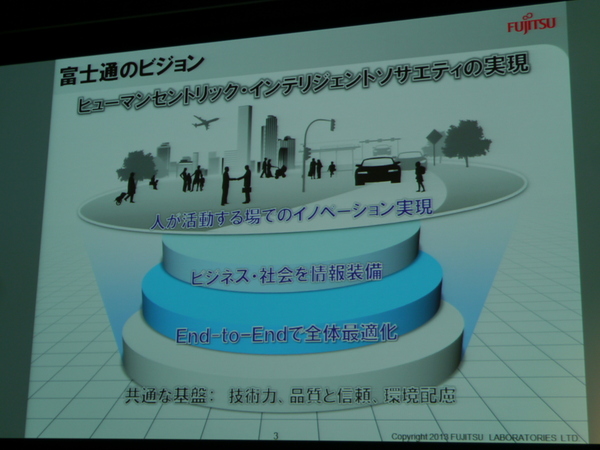

冨田社長は、「これらの骨太領域への取り組みは、富士通が3年前から掲げているヒューマンセントリック・インテリジェントソサエティの実現に向けた要素と合致する。それぞれの骨太領域は、『人が活動する場でのイノベーション実現』、『ビジネス・社会を情報装備』、『End-to-Endで全体最適化』という3つのアクションと、技術力、品質と信頼、環境配慮といった富士通の共通基盤の上で取り組んでいくものになる」などとした。

この連載の記事

-

第589回

ビジネス

三菱電機が標ぼうする「サステナビリティ経営」、トレードオフからトレードオンへ -

第588回

ビジネス

富士通の子会社でDX専門のコンサルティングをするRidgelinez -

第587回

ビジネス

メーカー自身が認定し、工場検査後に販売するパナソニックの中古家電 -

第586回

ビジネス

マイクロソフト、日本への4400億円のAI/データセンター投資の実際 -

第585回

ビジネス

日本市場の重要性を改めて認識する米国企業、変革期にある製造業がカギ -

第584回

ビジネス

NTT版の大規模言語モデル(LLM)、tsuzumiの商用化スタート、勝算は? -

第583回

ビジネス

エコ投資に取り組むエプソン、見方によっては10年で1兆円の投資も -

第582回

ビジネス

パナソニックコネクトの現在地点、柱に据えるBlue Yonder、ロボットとは? -

第581回

ビジネス

スタートして半年の日本NCRコマース、軸はAIとプラットフォームの2つ -

第580回

ビジネス

コンカーの第2章は始まるのか、SAPの生成AIを使って効率的な経費精算を -

第579回

ビジネス

AIの筋トレはいまから始めるべし、マイクロソフト津坂社長がCopilotの議論から得たもの - この連載の一覧へ