ビッグデータのために8年かけたData ONTAPのテクノロジー

Data ONTAPのスケールアウト化を実現するCluster-Mode

2012年09月24日 09時00分更新

9月19日、ネットアップは同社のストレージ製品「FASシリーズ」の基盤ソフトウェアである「Data ONTAP」の勉強会を開催した。2回目のテーマはData ONTAP 8以降で導入された「Cluster-Mode」についてだ。

ユニファイドストレージをスケールアウト化する

今回、テーマとなったData ONTAPのCluster-Modeは、従来のData ONTAPでは実現できなかったスケールアウト性を実現するモードで、Data ONTAP 8以降で本格実装されているものだ。説明を担当したネットアップ 技術本部 ソリューションSE部 シニアシステムズエンジニア 竹谷 修一氏は、こうしたCluster-Modeが重要視されている背景として、同社の成長を支えるクラウド事業者での導入を挙げた。「クラウドのストレージ要件として、ビッグデータへの対応が重要になる。サービス開始時には容量を予想するのが難しいので、コストを抑えてサービスの成長にあわせて成長させるスケーラビリティが求められる。また、複数のユーザーが使うので、アップデートや機器のリプレースも極力停止せずに行なえなければならない」(竹谷氏)と述べた。

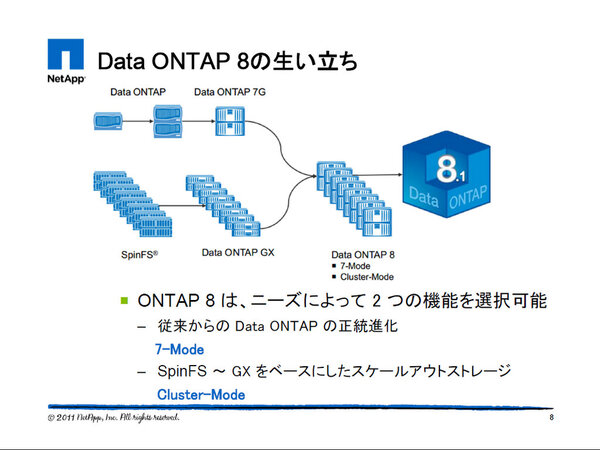

Cluster-Modeの源流は、2004年にネットアップが買収したSpinnaker Networksの「SpinFS」にさかのぼる。SpinFSをベースにしたSpinnaker製品は、複数のストレージを組み合わせ単一のストレージに見せかけるというクラスター型ストレージで、買収以降ネットアップはこれを「Data ONTAP GX」というHPC向けの製品として展開したという経緯がある。そして、Data ONTAP 8ではこのData ONTAP GXとユニファイドストレージ用の従来のData ONTAP 7Gをソースコードレベルで統合。現在では従来型7Gを引き継ぐ「7-Mode」と、GXを引き継ぐCluster-Modeをインストール時にユーザーが選択するという形態で提供されているという。

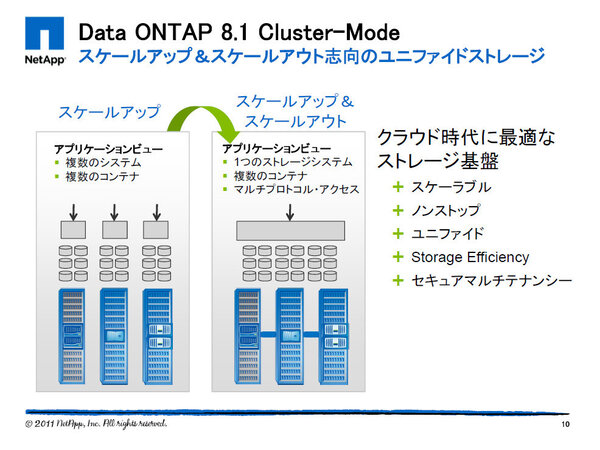

では、この7-ModeとCluster-Modeはどこが異なっているのか? 7-ModeのData ONTAPは、コントローラーとディスクを搭載したシェルフが分離した構造を前提としている。容量を増やす場合はシェルフを追加すればよかったが、パフォーマンスが必要な場合はより高速なコントローラーにリプレースする「スケールアップ型」の拡張であった。また、高可用性を必要とする場合は、コントローラーを冗長構成にする必要があった。

これに対し、Cluster-Modeはコントローラーを追加し、パフォーマンスを強化できる。また、2世代前のストレージもクラスターに同居させることも可能なので、上位/下位、新旧のモデルを階層化して利用できる。さらにシステムを停止することなく、アップデートすることも可能だ。ネームスペースとLUNのマッピングも変更する必要はない。

竹谷氏は、他社製品とのコンセプトの違いについて、「既存のスケールアウトNASは、ユニファイドストレージと異なり、ワークロードを1種類しか入れられない。Cluster-Modeでは、複数のコントローラーでプールを作り、さまざまなワークロードを入れることができる」と述べ、エンタープライズのニーズに合致している点をアピールした。

Cluster-Modeの構造

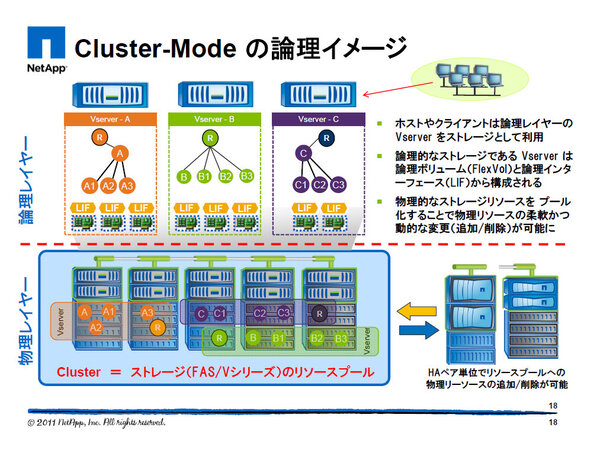

Cluster-Modeでは、FAS/Vシリーズなどのストレージをクラスター化した物理レイヤーと、Vserverと呼ばれる論理レイヤーから構成されている。この構造は、「VMwareでいうところのESXとゲストOSのような関係」(竹谷氏)だという。

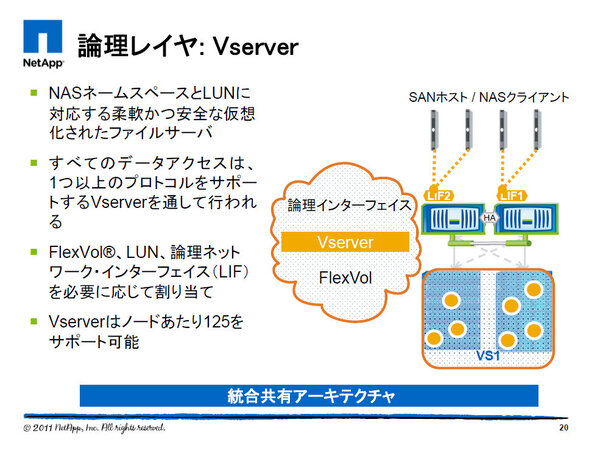

物理レイヤーでは、2台のコントローラーを1組にしたHAペアを構成し、これらを10GbEのインターコネクトで接続する。これらコントローラーの内部は、1回目で説明したData ONTAPのWAFLやNVRAMのミラーリング、RAID-DPなどの技術がそのまま利用されている。しかし、物理的には統合されたリソースプールとして構成される。一方、SANホストやNASのクライアントからのデータアクセスは、論理レイヤーのVserverを介して行なわれる。Vserverは、LIFと呼ばれる論理インターフェイスと論理ボリューム(FlexVol)で構成されており、ノードあたり125台のVserverをサポートするという。

Cluster-Modeでは通常のNASと同じく、Vserverのネームスペースを各ボリュームにマウントし、NFSやCIFSでアクセスする。複数のLIFでアクセスを負荷分散する機能があり、ファイルがローカルにある場合は、そのままアクセス。ローカルにない場合は、インターコネクト経由でファイルの存在するノードにアクセスする。

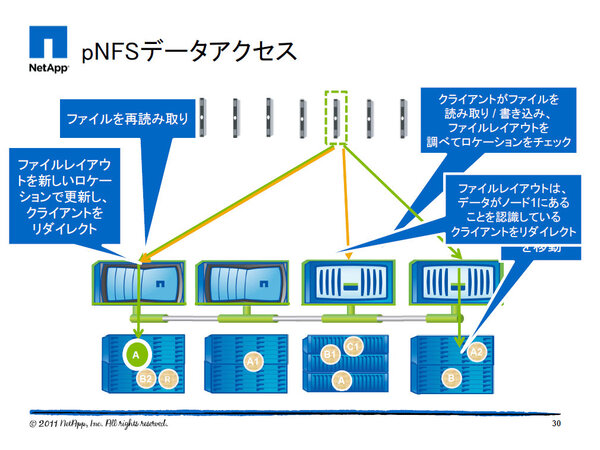

ただ、8.1でサポートされたpNFSを用いると、クライアントがアクセスの前にファイルのロケーションを調べることができるので、インターコネクトを経由せず、リモートのファイルにアクセスすることが可能になっている。ただし、分散ファイルシステムに最適化されたpNFSを現時点でサポートしているクライアントは少ないため、現時点では利用環境は限定されるとのこと。その他、アクセスを中断しないようバックエンドでボリューム移動させる「Transparent Vol Move」などの機能も利用できる。

また、Cluster-ModeではSANアクセスもサポートしており、FC、FCoE、iSCSI経由で各LUNにアクセスできる。各LUNは、サーバー側に対して独自の最適なパスを持っており、全体でアクセスが最適化されるという。

将来的にはCluster-Modeでビッグデータの需要もカバー

このようにCluster-Modeは、シングルアーキテクチャにこだわる同社がユニファイドストレージとして機能を提供するData ONTAPを拡張し、スケールアウト性を持たせるという野心的な取り組みといえる。Spinnakerの買収から、すでに8年が経過しており、ここまで来るのに正直時間がかかりすぎていると言わざるを得ないが、Data ONTAP 8.1でようやく完成形に近づいたということだろう。

容量や性能面で拡張可能なリソースプールを作り、それらに複数のストレージドメインを構築できるというのが、他社製品との差別化ポイントになる。また、ユニファイドストレージとして、NASだけではなく、SANからのアクセスが可能な点もメリットといえるだろう。ただ、もともとユニファイドストレージを前提としたData ONTAPを後からスケールアウト対応させていることもあり、個人的には構造がやや複雑なように思えた。

今後は7-Modeとの機能差もなくなり、Cluster-Modeが主流になっているとのこと。エンタープライズでのビッグデータのニーズを考えれば、ネットアップにとってきわめて重要な技術であることは間違いない。

この連載の記事

-

第4回

サーバー・ストレージ

ネットアップ、適材適所のフラッシュ活用について語る -

第3回

サーバー・ストレージ

仮想化やDBベンダーに愛される「スナップショット」成功物語 -

第1回

サーバー・ストレージ

未来を見通してた?Data ONTAP WAFLのこだわりを解剖 - この連載の一覧へ