VideoLogicもSTMicroelectronics撤退の後に方針を転換し、社名をImagination Technologiesに変更するとともに、PowerVRのグラフィックコアをIPの形で提供するという、ARMとかMIPSのようなビジネスに切り替えた。

その最初の製品が「PowerVR MBX」という低消費電力のグラフィックコアで、分類によっては、これをSeries 4と数えることもある。PowerVR MBXはARMベースの携帯機器向けSoCで、3Dグラフィックが必要とされる用途向けに広く採用された。これに続いて投入された「PowerVR Series 5」は、特にスマートフォン向けのARMベースの携帯電話向けSoCに多く採用され、変わったところではインテルのAtom(Atom Z600シリーズ)にまで搭載されている。現在では「PowerVR Series 6」が開発中で、主要な携帯電話向けSoCベンダーが相次いで、これのライセンスを受けたことがアナウンスされている。

PowerVRは独特の「Tile Rendering」(正式にはTile-Based Deferred Rendering、TBDR)という手法を採用することで、少ないメモリー量で高速な3Dレンダリングができることを特徴とする。PC向けとしてはPowerVRのほかに、3dfxに買収されたGigaPixel社とか、ATIに買収されたArtX社のコアが、このTBDRを採用していた。PowerVRは一貫してこの方式を採用しており、最近でもARMの「Mali」シリーズGPUがこのTBDRを採用するなど、息の長い技法である。

TBDRは画面を適当なサイズの「Tile」に分割して、Tile単位でレンダリングをするという方法だ。画面サイズがそれほど大きくない限りは、効率よくレンダリングできる。一方で、最近主流のフルHD解像度や、近い将来登場するといわれる4K2Kといった大画面サイズになると、むしろ効率が落ちるとも言われている。だが、今回のお題であるm3Dが登場した1997年あたりは、最近のスマートフォン向けよりも小さい画面サイズを少ないメモリーで処理する必要があったという時代。むしろこの方式は適切とも言えた。

PCI経由でのグラフィック転送が

当時のチップセットには重荷に

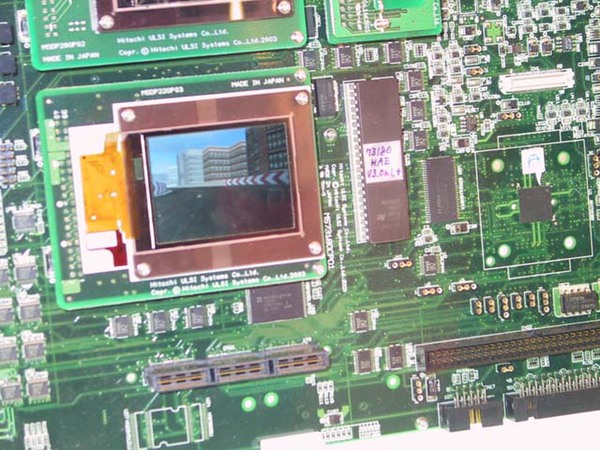

NECが最初に手がけたPowerVR Series 1は、0.5μmプロセスを使って製造された「PowerVR PCX1」(動作周波数60MHz)と、0.35μmプロセスに微細化した「PowerVR PCX2」(動作周波数66MHz)の2つがあった。m3Dに搭載されたのは後者である。フレームバッファは66MHz動作のSDRAMを4MB搭載しており、レンダリングパイプラインは1本となっている。描画APIはDirectX 3.0準拠であるが、1997年当時はこれで十分であった(関連記事)。

m3Dの使い勝手はどうだったかと言うと、性能に関してはそれほど悪くはなかった。競合はまさしく初代「Voodoo Graphics」などだが、理論描画性能は45万ポリゴン/秒で、Voodoo Graphicsの100万ポリゴン/秒に比べると半分程度。だが実際はここまでの差はなく、ゲームの描画オプション次第で同等とまでは言わないが、やや性能が低い程度に収まった。描画機能もMystiqueで欠けていると言われた機能をすべて持ち合わせており、表示がおかしいということもなく正常に表示できた。ここまではごく真っ当な製品に見える。

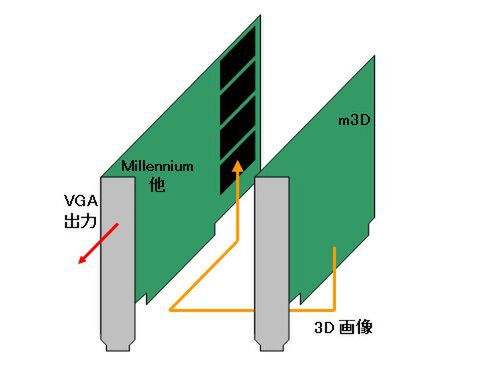

では、まっとうなm3Dがなぜ黒歴史になってしまったのか? まずはPowerVR PCX2の構造的欠陥である。PowerVR Series 1は、3Dアクセラレーター機能とフレームバッファの機能は搭載されているが、肝心のビデオ出力機能がない。もともとPowerVR自体が、アクセラレーター的な使い方を想定して設計されていたためだ。そのため画面表示をするには、いったんPCIバス経由で3Dレンダリング後の映像を2Dグラフィックスカードのフレームバッファに転送し、2Dグラフィックスカード側から出力するという手の込んだ細工が必要になる。

これはテレビチューナーカードやビデオキャプチャカードで使われる「オーバーレイ」と呼ばれる処理に近いのだが、この当時のオーバーレイ入力には、2Dグラフィックスカードのオーバーレイ端子を使うことが多かった※1。ところがPowerVRは、この端子を使うための映像出力をそもそも持ち合わせていないので、必然的にPCIバス経由でデータを送るようになっていた。

※1 「VESA Feature Connector」と呼ばれる、オーバーレイ入力専用端子が標準化されていた。

悪いことに、この当時のチップセットはまだ、PCIバスの潜在能力をフルに生かしきれるものが少なかった。インテルではIntel 430HXチップセット以降で、「PCI Busmaster」や「Burst Transfer」といった機能が使えるようになったが、まともにこれで性能が出るようになったのは、Intel 430TXやIntel 440LXあたりから。またVIA/SiS/ALiといった互換チップセットベンダーの製品では、まだ性能が低迷していた。そのため、せっかくm3Dが頑張って3Dレンダリングを行なっても、2Dグラフィックスカード側への転送がボトルネックになって性能が出ない、ということがしばしば起きた。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ