ITpro EXPO 2011の展示会場においてNTTデータがマルチベンダー環境でのOpenFlowのデモンストレーションを行なっている。「Hinemos」を使ってクラウド全体を管理している点もさることながら、なにしろ仮想化対応や保守の自動化を現実に見せているところが先進的だ。

4社のスイッチで動くところを見せる

OpenFlowは、ネットワーク制御を自動化するためオープンなフレームワークを指す。スタンフォード大学を中心としたOpen Networking Foundationのコンソーシアムで提唱されている技術で、ネットワーク制御だけにとどまらず、仮想マシンの移動にも柔軟に対応する。最大の特徴は、ネットワーク制御と転送という2つの役割をシャーシ型スイッチのように分離している点。コントローラーがOpenFlow対応のスイッチに対して指示を与えることで、柔軟なネットワークを構築できる。

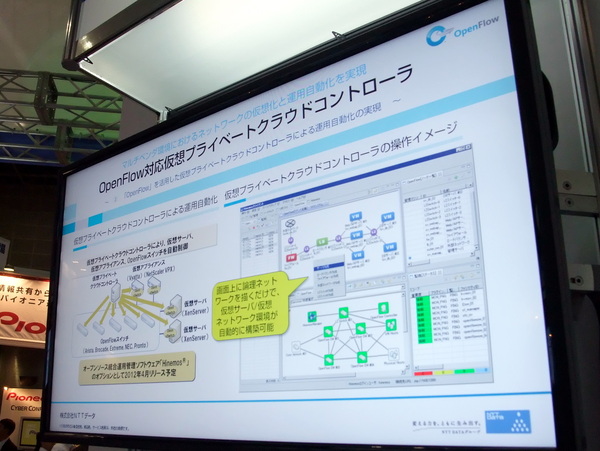

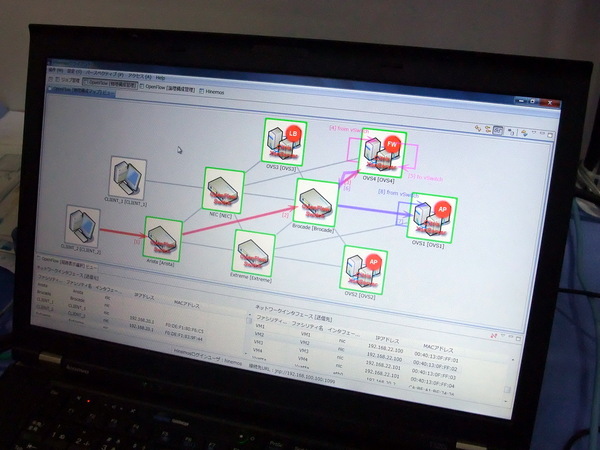

今回、NTTデータが披露したデモは、単なるOpenFlowでの経路制御にとどまらず、マルチベンダーでのクラウド環境を再現し、サーバーまで含めた管理まで踏み込んだ点が大きい。アリスタ、エクストリーム、NEC、ブロケードなど4社のOpenFlow対応のスイッチ、シトリックスのXenServer上の仮想スイッチをNTTデータお手製のOpenFlowコントローラーで制御し、仮想ネットワークを構築。これらをNTTデータの「Hinemos」でGUIから管理するというデモ環境だ。Visioのような物理・論理ネットワーク構成図が描き出され、複雑になりがちな仮想マシンの経路管理も容易に行なえる。

OpenFlowのネットワークがHinemosから見られるというだけではなく、Xenのライブマイグレーション機能であるXenMotionを用いたデモも披露された。異なる物理サーバーに仮想マシンを移動する際には、VLANやQoSなどネットワーク設定も変更する必要があったが、OpenFlowでは経路も自動的に切り替わる。

さらに保守モードということで、ファームウェアの更新などを想定し、機器をいったんネットワークから切り離す場合に、該当のスイッチを迂回する経路を制御するデモも行なわれた。Hinemos上から対象のスイッチを切り離すと、自動的にそれを避けるように経路が張り直され、ほぼパケットロスなしで通信が継続したことが確認できた。

OpenFlowの実用的なレベルに驚き

今回のデモでは製品化までこぎつけているOpenFlowスイッチがNEC製のみで、他社はプロトタイプであったため、経路の収束などに多少のタイムラグが発生しているとのことだが、非常に実用的なレベルにまでこぎ着けていたことに驚いた。ここまで自動化が進むと、エンジニアの業務に影響が出るのはというレベルだ。多少大げさかもしれないが、シャーシ型スイッチを中央に据えた古典的なネットワークからの脱却という意味でも、IPルーティングの限界を超えるネットワーク制御技術の可能性という意味でも、意義深いデモだと思う。

このOpenFlowのソリューションは、来春以降「Hinemos OpenFlowオプション」ということで、NTTデータのインテグレーションで採用される予定となっている。