仮想化関連の補足規格も用意

ただし普及は進まず

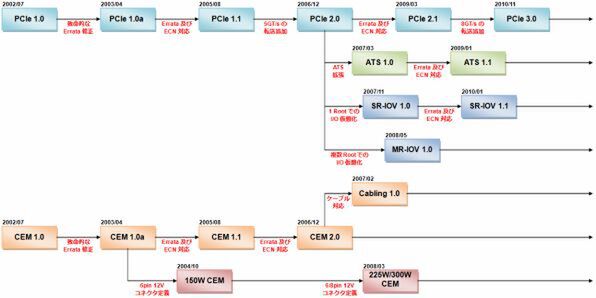

ここまでがBase Specificationを中心としたロードマップであるが、これを補足するものとして、2007年3月に「Address Translation Services 1.0 specification」(ATS 1.0)がリリースされた。これはAMDなら「IOMMU」、インテルなら「VT-d」として実装されている、仮想環境でI/Oデバイスのアクセスを高速化するための技法である。

これをもう一歩進めて、デバイス自体を仮想化に対応させるための仕様が、2007年11月に登場した「Single Root I/O Virtualization and Sharing 1.0 Specification」(SR-IOV 1.0)である。こちらはひとつのマシン上で複数の仮想マシンが動作して、これがそれぞれI/Oアクセスするという環境を想定した規格で、各デバイス自身が仮想化をサポートして、複数の仮想マシンと通信するための仕様を定めたものである。

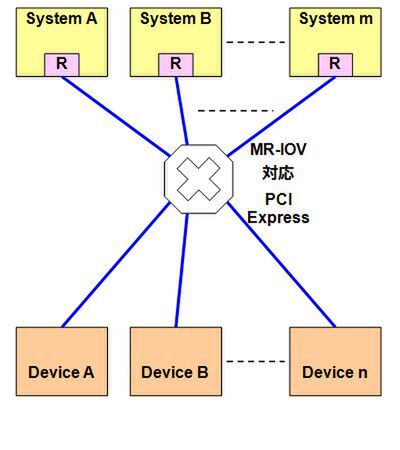

2008年5月にリリースされた「Multi-Root I/O Virtualization and Sharing 1.0 Specification」(MR-IOV) は、さらにこれを進化させた規格である。MR-IOVは図6のように複数のシステム(例えばブレードサーバー)とデバイスを接続して、デバイスをシステム間で共用しようというものである。

ATSはWindows 7のVirtual PCなどで効果が出るので、個人ユーザーでも恩恵がある。一方SR-IOVは、デバイスとデバイスドライバーが仮想化に対応する必要があるし、MR-IOVではさらにPCI Expressスイッチも専用のものが必要となる。用途としては完全にハイエンドシステム向けであり、そんな理由もあってあまり普及しているとは言い難い。

カードにケーブル接続、電力供給も規格化

最後に、冒頭で名前だけ出たCEMについても触れておこう。CEMも基本的にはBase Specificationに合わせてRevisionを上げているが、現時点での最終版は「CEM 2.0」止まりとなっている。PCI Expressでは互換性を重視したため、電気的特性に関してはPCIよりもさらに差が少なく、純粋にコネクタ類の機械的形状に関する訂正などが主な変更点となっている。そのため8GT/秒のRevision 3.0でも、CEM 2.0のまま利用できるということになっている。

このCEM 2.0を元に、2007年2月にはケーブル接続のための「PCI Express External Cabling 1.0 Specification」が策定されている。実はこのCablingは、Revision 1.0の時点から仕様策定が始まっていた。しかし、その時点で「次のBase Specificationが5GT/秒になる」ことがほぼ見えていたので、当初から5GT/秒をターゲットに仕様策定が進められていた。その結果として、CEM 2.0の完成を待ってCabling 1.0が策定されたわけだ。

これに続く8GT/秒のケーブル接続に関しては、現時点でもまだ作業中ということになっている。そもそも8GT/秒対応のCablingの仕様が、出るかどうかを含めて未定である。

CEMに関してはもうひとつ、大消費電力向けの拡張仕様がある。PCI Express自身はレーンから3.3V/3Aと12V/5.5Aの合計75Wが最大供給電力となっている。もっともこれはx16の場合で、x1では12V/0.5Aで合計10W、x4/x8では12V/2.1Aで合計25Wに制限されている。

実際にはこの75Wでは足りない拡張カードがあるということで、2004年10月に追加策定されたのが「PCI Express x16 Graphics 150W-ATX Specification 1.0」である。これにより、追加の6ピンコネクター経由でさらに75Wを供給し、合計150Wまでが利用可能になった。ところがこれでもまだ足りないということで、2008年3月に策定されたのが「PCI Express 225W/300W High Power Card Electromechanical Specification 1.0」である。こちらではさらに8ピンの電源コネクターも定義されている。

- 6ピン×1 最大150W

- 6ピン×2 最大225W

- 6ピン+8ピン 最大300W

ちなみに、仕様には6ピン×3とか8ピン×2などはなく、これはベンダーが勝手に実装した独自仕様である。このあたりの独自仕様について以前にPCI-SIGの議長に尋ねたところ、「そうしたハイエンドは非常に限られた製品のみで、通常は300Wのみで足りる。仕様をさらに拡張するつもりもないし、限られた製品が独自拡張をしても、それが一般的になるわけではないから特にあれこれ言うつもりはない」という返事だった。そんなわけで、こちらも後継規格が登場する可能性は今のところ低そうである。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ