「ディファレンシャル伝送」は、第99回のメモリー編でも説明している高速化の技術である。PCIは共有バスということもあり、ディファレンシャル伝送にはしにくく、結果「シングルエンデッド伝送」で構成された。しかしシングルエンデッド方式は速度を上げにくいという欠点がある。

一方PCI ExpressはPoint to Pointの接続方式なので、ディファレンシャル伝送を採用しても問題はなく、当初から2.5GT/秒(Giga Transfer/秒)まで速度を引き上げることに成功した。PCIは標準で33MHz、PCI-X 2.0でも最高で533MHzだから、単純計算で5倍~75倍の高速化ということになる。

PCI Expressで導入されたEmbedded Clockとは?

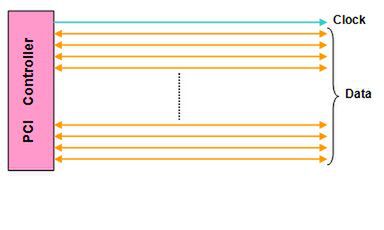

「Embedded Clockによるシリアルバス」は、これまでで一番新しい点かもしれない。PCIのような従来型の共有バスは、図3のような構成になっている。データ信号とは別にクロック信号も出力され、データはこのクロック信号に同期する形で出力される。

これらの信号は同じタイミングで送り出されて、同じタイミングで受け取れなくてはならない。そのため必然的に等長配線が必要になり、結果としてDDR2-SDRAMやDDR3-SDRAMの配線は大変なことになってしまう。そこでPCI Expressでは、「Embedded Clock」という方式を採用した。図4がその構造図である。

まず送信したい元データを、Clock信号と一緒にマルチプレクサ(Multi-plexer)に入力して、元データとClock信号を混在させる。混在したデータはディファレンシャル伝送で送信される。受け取った側はそのデータをデマルチプレクサ(Demulti-plexer)で分解して、元データとClock信号を分離させてそれぞれ受け取る。

ちなみにこの信号の混在/分離には、「8b/10bエンコード」と呼ばれる方法が利用されている。これは8bit分の元データにClock信号を混在させて、10bitのデータを作るというものである。先にPCI Expressの信号速度に「GT/秒」という見慣れない表記を使ったのはそのためだ。

PCI Expressの場合、Gen1(1.x世代)では2.5GT/秒、Gen2では5GT/秒の速度で信号が伝送されるが、この信号とは「Clock信号を混在した10bit分のデータがどの位の速度で転送されるか」を示している。そのため2.5GT/秒の実際のデータの転送速度は、以下のようになる。

2.5×(8÷10)=2Gbps=250MB/秒

仮に2.5GT/秒で100%データを流せると、2.5Gbps=312.5MB/秒で転送できる計算になるので、この差がEmbedded Clockの分になる。ちなみにPCI-SIGが転送速度の表記について、GHzやGbps、MB/秒などを使わずにGT/秒の単位を使っているのは、2.5GHzと表記するとあたかも2.5Gbps=312.5MB/秒のデータ通信ができると誤解されやすいので、それを防ぐためにという話であった。

こうした仕組みにより、PCI Expressでは1レーンあたり4本の信号線(上り下り各2本)で、片側あたり250MB/秒の帯域を確保できるようになった。PCIが信号+アドレスだけで60本以上の信号線を必要としていたのに比べると、大幅な配線数削減と性能向上が実現できたわけだ。厳密に言えば、PCI Expressの場合はアドレスとデータ、さらにさまざまな制御信号も全部同じ2対の信号線を時間多重で送る形になるので、これによるオーバーヘッドを差し引いてやる必要がある。

その一方で、PCIでは送受信が同一バスを共有していたから、この分のオーバーヘッドを考えると、PCI Expressでは倍以上の帯域が利用できるようになる。もっとも、グラフィックスカードの用途では「250MB/秒の帯域でもまだ足りない」ということで、同時に4/8/16/32本の信号線を束ねた形の接続も同時に定義された。一般にこれをx4/x8/x16/x32と表記している。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ