今回試用する「HP Mini 5101」(以下5101)は、同社のネットブック「HP Mini」シリーズの中でも、ビジネス向けに位置づけられる製品である。とはいえ、すでに同製品のレビューは掲載済みであり、同じ製品を扱うのは芸がない。

今回扱うのは、ただの5101ではない。3G通信機能(HSDPA)を内蔵し、HPと日本通信が共同で提供するプリペイド式通信サービス「HP Mobile Broadband」を組みこんだ「HP Mini 5101 Notebook PC HP Mobile Broadbandモデル」である(発売は10月中旬の予定)。ネットブックの名にふさわしい「通信サービス内蔵モデル」の実力をチェックしてみよう。

ネットブックのルールに縛られない「ビジネス向けネットブック」

まずは、5101のハード的特徴をおさらいしておこう。

ネットブックのプラットフォームを生かした製品だけに、パーツに目新しいものはない。CPUはAtom N280(1.66GHz)、チップセットもIntel 945GSE Expressの組み合わせ。ということは、性能もおおむね推して知るべし、というレベルである。

ただし、この製品は「ネットブックのプラットフォーム」を使ってはいても、いわゆる「ネットブックの定義」に当てはまるものではない。OSには低価格なULPC版ライセンスのWindows XP Home Editionではなく、Windows XP Professional(Windows Vista Businessダウングレード)を採用している。無理に安価なOSを利用していないため、ハードウエア要件もネットブックの定義に従う必然性がなくなる。

そのため、ハードウエア的には「Atom NをCPUに使ったビジネス向けノート」といった方が正しい。メモリーは2GBだし、内蔵無線LANも802.11n対応。ディスプレーも1366×768ドットと高解像度である(こちらは、最近ネットブックでも採用例が増え始めているが)。今回試用したモデルは160GBのHDDを搭載しているが、BTOでは128GB SSDを搭載したモデルも用意されている。

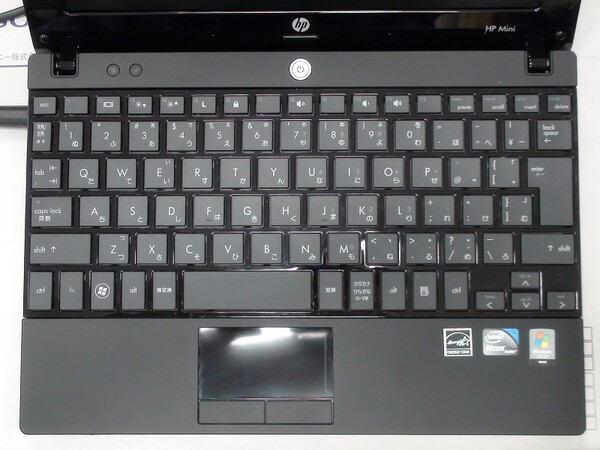

ハードウエア構成に余裕があることもあり、5101の操作感はなかなか良好だ。CPU性能の問題があり、動作速度は決して速くはないが、OSがXPであることもあってか、強く不満を感じるほどではない。むしろ、画面の広さによる快適さの方を強く感じる。キーボードやボディーの仕上げからも、「無理に安さを追求せず、余裕を持ってハードを作ろう」という意図が感じられる。キーボードはアイソレーションタイプで、打面が小さく、ペタペタとした打ち心地だが、操作感は悪くない。ディスプレーから本体まで、剛性の高い構成になっており、使っていて安心感を感じる。

5101は、6万9930円(Mobile Broadbandモデルは7万1400円)からと、個人向けネットブックに比べて2万円程度高い。基本的に企業向けモデルだからこそ、「ネットブックのベースでパーツ価格を下げつつ、5万円の縛りにとらわれずハイクオリティーな作り」という構成ができるわけだ。これをプラスと見るかマイナスと見るかは、その人の立ち位置によって大きく異なる、微妙なラインといえそうだ。

この連載の記事

-

第116回

PC

「VAIO Duo 13」—革新は形だけじゃない! 変形ハイエンドモバイルに込めた思い -

第115回

PC

ソニーの本気—Haswell世代でVAIOはどう変わったか? -

第114回

PC

渾身の「dynabook KIRA V832」はどう生まれたのか? -

第113回

PC

HPの合体タブレット「ENVY x2」は、大容量プロモデルで真価を発揮! -

第112回

PC

ソニー“3度目の正直”、「Xperia Tablet Z」の完成度を探る -

第111回

PC

15インチでモバイル! 「LaVie X」の薄さに秘められた魅力 -

第110回

PC

フルHD版「XPS 13」はお買い得ウルトラブック!? -

第109回

デジタル

ThinkPad Tablet 2は「Windows 8タブレット」の決定打か? -

第108回

デジタル

今後のPCは?成長市場はどこ? レノボ2013年の戦略を聞く -

第107回

PC

Windows 8とiPadがもたらす変化 2012年のモバイルPC総集編 -

第106回

PC

Clover Trailの実力は? Windows 8版ARROWS Tabをチェック - この連載の一覧へ