ウェブサイトの更新は「文書図画の頒布」なのか

衆議院選挙が公示された。しかし候補者のウェブサイトは、選挙が始まると更新できなくなる。公職選挙法第142条で「選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びにビラのほかは、頒布することができない」と規定しているからだ、というのが総務省の説明だ。

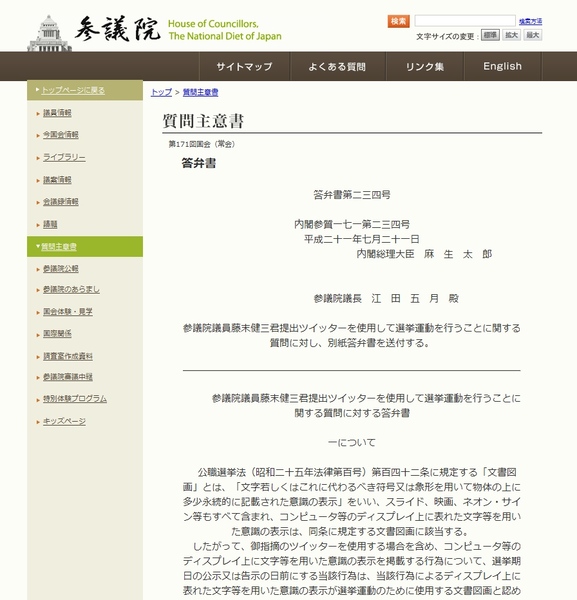

しかし公選法には、インターネットについての規定はないので、サイトの更新が「文書図画の頒布」にあたるかどうかは法的には不明だ。選挙管理委員会の「行政指導」によって各候補者とも自粛しているが、このような口頭の指導には法的拘束力はない。地方選挙では、選挙期間中もウェブサイトを更新した候補者が選管から「注意」を受けたことが何度かあるが、注意を無視しても行政処分を受けた例はなく、裁判所の判決も出ていない。

そもそもウェブはユーザーが情報を取りに行くプルのメディアだから、サイトを更新するとき、候補者は文書を頒布しているわけではない。それは、いってみれば選挙事務所に張ったポスターを張り替えるようなもので、候補者がプッシュするビラとは違う。少なくともそれは解釈の分かれる問題であり、選管には正しい法解釈を決める権限はない。それは裁判所の仕事である。

これは官僚が裁判官もかねて法律の解釈まで独占する「官治国家」日本の象徴である。「官僚主導の政治を打破する」ことをマニフェストに掲げている民主党は、公示後も各議員のウェブサイトを更新し、選管から注意を受けたら裁判で争って、問題を法的に決着させてはどうだろうか。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ