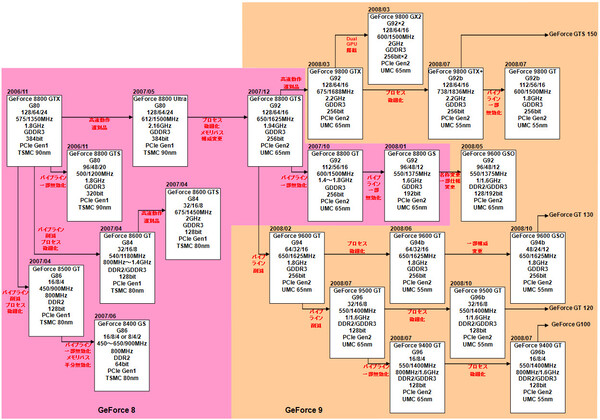

別プロセスのコアが同名で製品化

混沌としたメインストリーム~バリュー市場

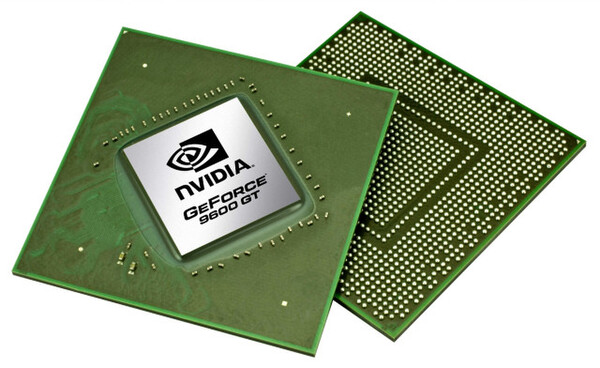

さらに判りにくいのは、メインストリーム向けである。G92コアをベースにシェーダーを物理的に減らした「G94」コアが、まず「GeForce 9600 GT」という名称で2008年2月に発売される。続いて2008年6月には、55nmプロセスに移行した「G94b」コアを搭載した製品が、まったく同じGeForce 9600 GTという名称で発売された。

G94コアの方は、動作にあたり6ピンの補助電源コネクターが必要になるが、G94bコアの方は消費電力が下がった結果、PCI Expressスロットからの電力供給のみで動作するようになった。そのためG94bを搭載した製品を「GeForce 9600 GT Green Edition」なる名称で呼んだりした。ところが、グラフィックスカードのベンダーによっては両方のコアを混在させて製品化したり、あるいはG94bコアをオーバークロック動作させて、結局補助電源コネクターが必要になったりと、ラインナップが混乱を極めた。Green Editionなる名称も広く一般的に使われたとは言いがたい。

このG94/G94bコアのシェーダーをさらに半減させたのが「G96」「G96b」コアだ。G96は2008年7月に、G96bは2008年10月頃にどちらも同じ「GeForce 9500 GT」の名称で発売された。このクラスになると、どちらも補助電源コネクター不要で動作するので、ますますユーザーからはどちらのコアを使っているか判らないという困ったおまけもついている。

さらにこのG96/G96bコアのシェーダの半分を無効化したものが「GeForce 9400 GT」としてリリースされ、こちらも65nmと55nmの製品が混在することになった。最終的には、ほとんどの製品が55nmに移行することで次第に混乱は解消していったのだが、現時点でもまだ流通在庫のような形で若干ながら65nm世代のGeForce 9シリーズ製品が売られている。完全にこの混乱が収束するまでにはもう少し時間を要するだろう。

ハイエンドの性能競争ではリードするも

主戦場はミドルレンジへ

つまるところ、G80世代とG90世代はほぼ同じアーキテクチャーであり、動作周波数はともかくシェーダー数などはほとんど変わらない。NVIDIAにとってあまり進歩のない状況だったのが、2007年~2008年という事になる。ただしプロセスだけは90nmから55nmまで、ハーフノードを含めて4つのプロセスが混在するという、それなりに忙しい時期ではあった。

そのうえ、2008年7月には、G84/G86コアをベースとしたモバイル向けGPU「G84M」「G86M」コアに異常があり(関連リンク) 、これへの対策(つまり大規模なリコール)が2007年後半~2008年の前半にかけて行なわれるといった事情もあった。こうした事情も、構成が変わらなかった理由のひとつに挙げることはできよう。

もっとも、Windows Vistaが予想以上に普及せず、したがって当然ながらDirectX 10専用アプリケーションも当初期待されたほど多くならなかったという状況では、それほど劇的に性能を上げる必要性がなかったことも事実ではある。

また、もうひとつの問題は、競合がハイエンドではなくミドルレンジに移り始めた事にも関係する。ピーク性能という観点では、この時期でもNVIDIAの方がATI(現AMD)に勝っていた。しかし、ハイエンド領域は元々、それほど出荷数量が見込めない部分である。メインストリーム向けとなるミドルレンジでは、ATIが価格性能比の良さと消費電力の低さでNVIDIAに対して優位なポジションにあり、出荷数量もはるかに多かった。NVIDIAとしてもミドルレンジにてこ入れの必要がある。G84/G86やG94/G96を使った製品がそもそも多い上に、細かくプロセスの微細化などを図ったのはこうした事情があったからで、ハイエンド性能の追求に関しては「一時お休み」といった状況だったわけだ。

ちなみにG9xだが、その後バリュー向けのG96bのサブセット版が「GeForce G100」に、G96bが「GeForce GT 120」、メインストリーム向けのG94bが「GeForce GT 130」、G92コアが「GeForce GTS 150」と名称を変えて、引き続きラインナップされている。さらにGeForce 9800 GTX+が「GeForce GTS 250」としてまだ販売されているなど、このコアの息はかなり長く続いていることになる。

また「G98」というコアが2006年~2007年に噂されたが、最終的にはこのコアを搭載した製品は発表されていない。一説によれば、統合チップセットの「GeForce 9300 mGPU」シリーズがこのG98相当とされる。構成的にはGeForce 9400 GTと同じく16/8/4構成だが、GeForce 9400 GTはG96コアのシェーダの“半分を無効化”したものなのに対し、こちらは“物理的に半減”させたものとなっている。

これがリリースされなかった理由は、統合チップセットとは別に16/8/4構成のGPUを出しても、劇的にコストは下がらない(G94が240mm2、G96が144mm2であることを考えると、恐らくG98コアは96mm2程度と予測され、それほど原価は変わらない)わりに、開発コストや流通コストがかかる。それよりもG96コアを流用したほうが結果的に安く上がる、と判断されたためではないかと想像する。

次回はいよいよGT200世代のGeForceについて解説する。

今回のまとめ

・2006年11月に、NVIDIA初のDirectX 10世代GPU「G80」こと「GeForce 8800 GTX」を投入。消費電力が高くダイサイズも大きいため、メインストリームには大幅に性能を落とした「G84」などを投入

・65nmプロセスに変更した「G92」を出すも、なぜか製品名は「GeForce 8800 GTS」。その後は名称だけ変えた「GeForce 9800 GTX」へ移行する。

・メインストリームには「G94」「G96」を「GeForce 9600 GT/9500 GT」として投入するも、プロセスの異なるGPUを同じ製品名で流通させたため、搭載製品はいささか混乱した状況に。

・現在では製品名を「GeForce GT xx」「GeForce GTS xxx」などに変更しているが、中身はG9x世代のままである。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ