|

|

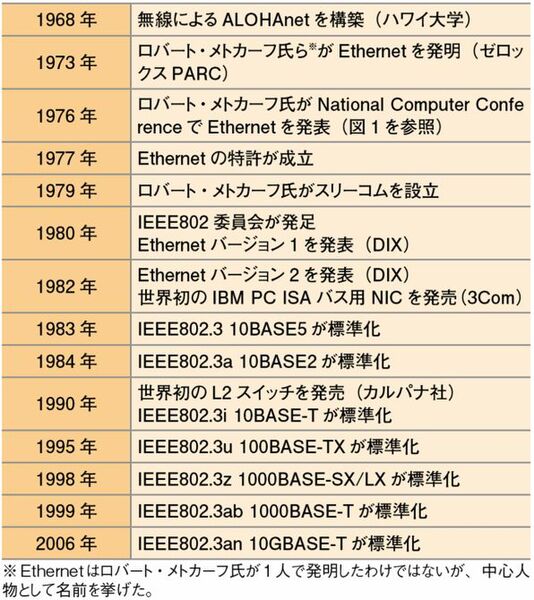

Ethernetの歴史

まずは、Ethernetの歴史からひもといていこう(表1)。Ethernetの原点は、意外なことにハワイ大学が構築したALOHAnet(アロハネット)という電波(UHF400MHz帯)による無線パケット通信システムだった。

ご存じの通り、ハワイは多くの島からなっており、直接ケーブルを引くのが困難だった。このことから無線が採用されたのだ。しかし、電波は混信しやすいため、ひんぱんにデータの衝突が発生する。当然、通信効率が悪く、これをいかにして効率よくするかが後のCSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)へのヒントとなった。

なおこのALOHAnetは、米国防総省の資金援助を得ており、同時期にインターネットの原点となったARPANETも始まっている。ALOHAnetは、ARPANETのパケット交換機IMP(Interface Message Processor)を改良して作った「Menehune(メネフネ/メナフーニ)」というインターフェイスコンピュータを使っている。この両者の関係はRFC829「PACKET SATELLITE TECHNOLOGY REFERENCE SOURCES」から垣間見られる。

さて、当時ゼロックスのパロアルト研究所(略称PARC)にいたロバート・メトカーフ(Robert Metcalfe)氏らは、ALOHAnetを参考に、同社が開発したパソコン「Alto(アルト)」をつなぐLANを発明した。これがEthernetだ。ちなみに、このAltoというパソコンは、のちのアップルのLisaやMacintoshに多大な影響を与えたことで有名だ。

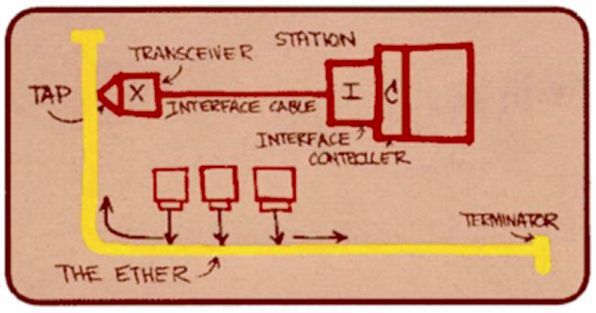

「ether」とは「エーテル」のことで、光が波であると思われていた時代に、光の伝達媒体として宇宙に満ちていると考えられていた架空の物質である。もちろん現在では、光は粒子と波の両方の性質を持つので、真空でも問題なく伝わることがわかっている。

実は、Ethernetは最初「Alto Aloha Network」と命名されたが、「Ether Network」に改名し、最終的には現在の「Ethernet」になったという経緯がある。ここに、ALOHAnetが原点であることが見て取れる。やがて、1976年のNational Computer ConferenceでEthernetが発表され、Alto専用LANから汎用LANへの道を歩みだした(図1)。

(次ページ、「Ethernetの礎を作ったDIX連合」に続く)

この連載の記事

-

第6回

ネットワーク

IEEE802.1で実現するいろいろなLAN -

第5回

ネットワーク

銅線の限界に挑む10GBASE-Tの仕組みとは? -

第4回

ネットワーク

1GbpsのEthernetの実現手段を知ろう -

第3回

ネットワーク

Ethernetで通信をスムーズに行なう工夫とは? -

第2回

ネットワーク

Ethernetのフレーム構造を理解しよう -

ネットワーク

入門Ethernet<目次> - この連載の一覧へ