異なる拠点にあるLAN同士をWANで相互接続

LANの目的は社屋内でのデータのやりとりだ。しかし、ある程度の事業規模を持つ企業であれば、本社のほかに、支社や複数の営業所を持つだろうし、製造業であれば工場、流通業であれば店舗や倉庫、物流センターなどの拠点を持っているはずだ。こうした拠点同士を相互に接続し、同一のネットワークとして構成するのが、WAN(Wide Area Network)である。

もっとも、一般企業がケーブルを敷設したりネットワーク機器を設置できるのは自社の敷地内だけだ。そのため、WANを構築する場合は、公道にケーブルの敷設や機器を設置する認可を受けた通信事業者のWANサービスを利用することになる。

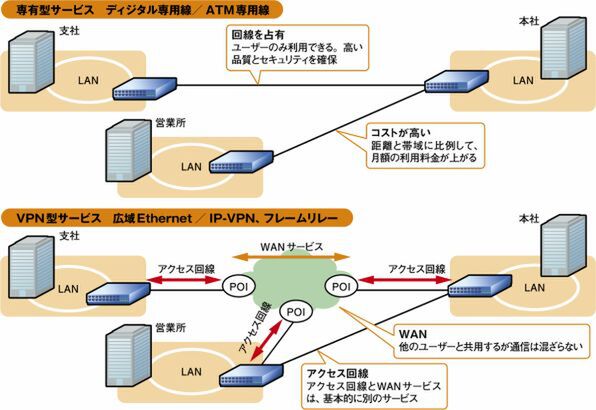

WANサービスは、専用線とVPN型サービスの大きく2種類に分けられる(図1)。従来、異なる場所にある拠点同士をつなぐには専用線と呼ばれる回線を拠点に引き込んで、相互接続するのが一般的であった。しかし、専用線は距離と帯域に応じて利用コストが高くなる。また、1対1の接続であるため、拠点が増えるたび、回線を増やさなければならない。

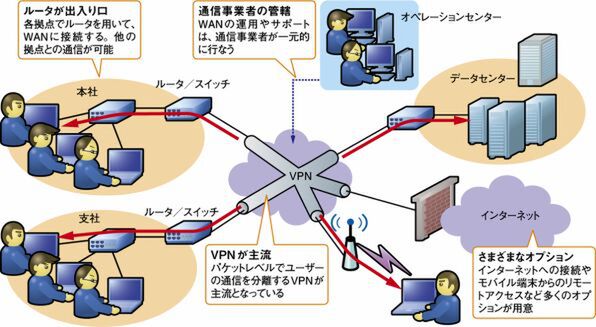

そこで、1980年代後半から登場してきたのが、複数のユーザーで通信事業者が運用する中継網を共用することで、コストを下げたVPN型のサービスだ。VPN型サービスでは、中継網を共用しつつも、ユーザーごとに通信が分離されるので、拠点同士で同じネットワークを利用しているように見える(図2)。また、最寄りのアクセスポイントまでアクセス回線でつなげば、中継網となるWANサービスに接続できるため、コスト的にもメリットが大きい。

(次ページ、「さまざまなVPNの特徴」に続く)

この連載の記事

-

第5回

ネットワーク

ダウンは禁物!スイッチやネットワークの障害対策とは? -

第4回

ネットワーク

レイヤ3の論理設計とL3スイッチの活用法 -

第3回

ネットワーク

サーバルームとバックボーンネットワークとは? -

第2回

ネットワーク

実績がモノをいう!Ethernetとスイッチの仕組み -

第1回

ネットワーク

昔と今では大違い!ネットワーク構築の要件を学ぶ - この連載の一覧へ