ギガビットEthernetがスタンダードとなったクライアントPC

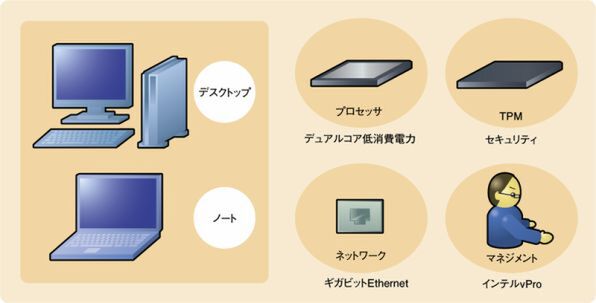

オフィスで一般的に使用されるクライアントPCは、ディスプレイと本体が別になっているデスクトップと、一体型のノートPCに大別されるが、オフィスが狭い日本ではノートPCが好まれる傾向にある。また、ノートPCには会議室などに持って移動できたり、フリーアドレスのオフィスにも適しているという利点がある。

現在はクライアントPCにもギガビットEthernetが普通に搭載されている。Ethernetの機能は、チップセットに統合されているため、新規導入のハードウェアにはほとんど搭載されているといってよく、わざわざ古くて遅い規格を選択する理由はない。

プロセッサについては、デュアルコアが主流になってきている。ユーザーがPCを使う際には、アプリケーションだけでなく、高機能化したOSやアンチウイルスソフトなど、多くのプログラムがバックグラウンドで動作している。このような環境下で、デュアルコアは体感速度を大きく向上させる効果がある。

セキュリティの観点からはTPM(Trusted Platform Module)、通称セキュリティチップが搭載されているかどうかも重要だろう。TPMは搭載しているPCの固有性を保証するもので、TPMを取り外したり、他のチップと交換したPCは起動しなくなる。また、TPMはHDDの暗号化に必要なデータ(鍵)を記録することができる。TPMに記録した鍵は読み出せないため、そのPCからはずしたHDDにはアクセスできない。

TPMは盗難の可能性が高いノートPCへの搭載が先行したが、ビジネスユーザー向けのデスクトップPCでも採用が進みつつある。

クライアントPCの台数がきわめて多い場合には、インテルのvProなど運用管理をサポートする機能も考慮すべきだろう。vPro対応のPCは電源が切られた状態でも、管理者がネットワーク越しにアクセス可能で、システムの修復などが行なえる。

また仮想化の仕組みを用いて、ユーザーが使用しているOSとは別にセキュリティソフトを動作させ、PCを保護できる。セキュリティソフトは問題を感知すると、そのPCをLANから自動的に隔離する。その状態で管理者がリモートアクセスし、問題を解決することができる。vProによって、これまでは管理者が現場にでかけて対処する必要があったトラブルをリモートで解決できるようになる。

このようなPCを接続するためのネットワークとして、現在用いられているのが、Ethernetだ。

(次ページ、「ネットワークのデファクトスタンダードEthernet」に続く)

この連載の記事

-

第6回

ネットワーク

ほかの拠点やインターネットとは、どうやって接続するの? -

第5回

ネットワーク

ダウンは禁物!スイッチやネットワークの障害対策とは? -

第4回

ネットワーク

レイヤ3の論理設計とL3スイッチの活用法 -

第3回

ネットワーク

サーバルームとバックボーンネットワークとは? -

第1回

ネットワーク

昔と今では大違い!ネットワーク構築の要件を学ぶ - この連載の一覧へ