前2回ではインテルのデスクトップCPUについて取り上げたが、今回はモバイル向けCPUを取り上げよう。最初から始めると、16bit時代の「i386SL」あたりまで遡ってしまうので、とりあえずは「Core 2」シリーズが登場してから話を始めよう。

3つのプラットフォームにまたがるCore 2シリーズ

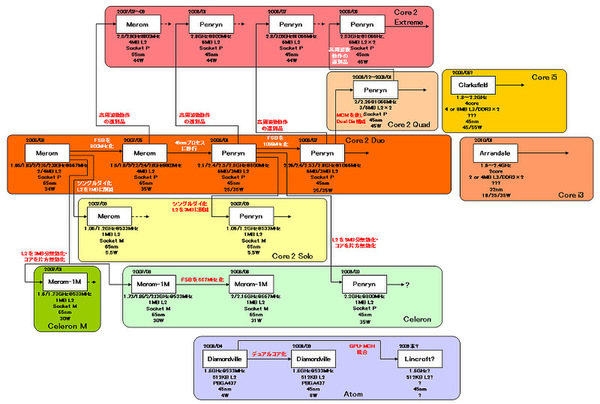

第1回で触れた、デスクトップ向けCore 2シリーズのコード名「Conroe」とほぼ同じ2006年7月に、「Merom」というコード名のモバイル向けCore 2 Duoが投入された。65nm世代で、2~4MBの2次キャッシュ(L2)を備えていた。ただしデスクトップ向けとは異なり、こちらはOEMベンダー(パソコンメーカー)側の事情を考える必要がある。

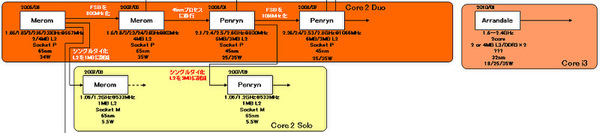

当初投入されたモバイル向けCore 2は、それまでのCore Duo向けプラットフォーム(コード名、Napaプラットフォーム)をそのまま利用できるような工夫がなされている。これに引き続いて、2007年には「Santa Rosa」プラットフォームが、2008年には「Montevina」プラットフォームが投入され、そのたびにCPUとチップセットの構成が変わった。FSBの違いで言えば、FSB 667MHzがNapa、800MHzがSanta Rosa、1066MHzがMontevinaプラットフォームということになる。Santa Rosaの世代で、CPUコアは45nmプロセスで製造されるコード名「Penryn」に変わったが、変更はおおむねそれだけである。

Core 2の派生型として最初に投入されたのは、「Core 2 Solo」シリーズである。こちらはMeromあるいはPenrynコアを利用したシングルコアの製品だが、同じシングルコアのCeleron(後述)とは異なり、こちらは物理的にシングルコア化されている。

というのも、Core Soloは超低消費電力を重視したCPUなのだが、片方のCPUコアを残したまま機能をオフにして実装した場合、オフ側のCPUコアによるリーク電流が無視できないほど大きいためだ。同様に、L2キャッシュからのリーク電流も無視できないので、L2キャッシュはCeleron並みの1MBに削減されている。

このCore 2 Solo系列が今後どうなるかは、非常に微妙である。というのは、後述するAtomとかなりマーケットが重複するためで、従来ならCore Solo/Core 2 Soloを採用していた製品が、数多くAtomに移行しつつある。ただし性能面で比較すると、AtomとCore 2 Soloの間には厳然たる差がある。このあたりで差別化を必要とするニーズがどの程度あるか、というあたりに掛かってくるだろう。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ