歴史を変えたネットワーク機器として、今回紹介するのはダイヤルアップ接続が主流だった1990年代後半のISPを支えたアセンド・コミュニケーションズのリモートアクセスサーバ「Ascend MAX」シリーズを取り上げる。

ダイヤルアップ接続を大量に収容できる

ISP専用の装置

時は1996年。研究目的だったインターネットの商用利用が前年の1995年に許可され、この時期に設立された商用のISP(Internet Service Provider)は熾烈なユーザー獲得競争を展開していた。こうした日本のISPのインフラを支えていたのが、今回紹介するアセンド・コミュニケーションズのリモートアクセスサーバ「Ascend MAXシリーズ」である。

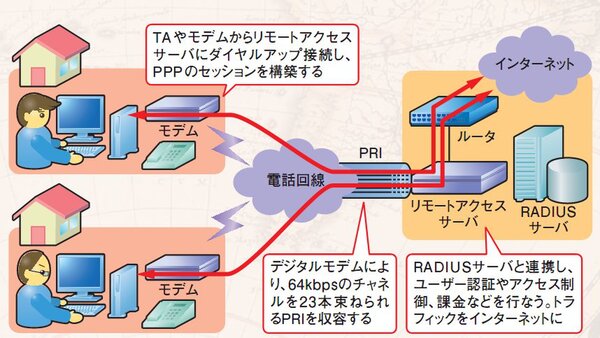

リモートアクセスサーバとは、ISDNやアナログ回線を経由して、遠隔のPCからLANにログインするための装置(図1)を指す。現在のようにADSLやFTTHのようなブロードバンド回線がなかった当時は、電話回線を用いて、ダイヤルアップ接続してくるモデムの着信を受ける必要があった。そして、複数ユーザーのトラフィックをLAN側に流し、認証や課金システムなどと連携させたうえで、上流のISPやインターネットに送り出すのだ。こうした役割を専門に担っていたISPの「受け口」が、リモートアクセスサーバというわけである。

リモートアクセスサーバが登場する前、ユーザー側のモデムからの着信を受けるには、ISPのセンター側にも回線ごとにアナログモデムを用意する必要があった。しかし、この場合は当然ながらユーザー数が拡大するごとに回線とモデムの数が増え、収容スペースや電力、管理などいろんな問題が発生する。

その点、Ascend MAXシリーズでは、シャーシ型の筐体のスロットに必要なモジュールを差し込む構造になっており、さまざまな回線に1台で対応できた。そして、もっとも大きな特徴はPRI(Primary Rate Interface)対応のデジタルモデムで、アナログモデムの着信が可能という技術であった。

ISDNというと「ロクヨンロクヨンイチニッパ」のNTTの「INSネット64」がよく知られている。こちらは64kbpsの通信用チャネル(Bチャネル)2本と制御用チャネル(Dチャネル)1本を提供するBRI(Basic Rate Interface)というインターフェイスで提供される。これに対して、PRIは1.5Mbpsの帯域を用い、23本のBチャネル、1本のDチャネルを束ねることができる。つまり、PRIを用いることで、1本の物理回線で、同時に23本の着信を受けることが可能なわけだ。

当時、普及を目の前にx2とK56flexの2陣営が規格争いをしていた56kbpsモデムでは、センター側でのデジタルモデムの利用が前提となっており、既存のアナログモデムはそのまま利用できなかった。しかし、Ascend MAXシリーズにデジタルモデムのモジュールを載せれば、56kbpsモデムの着信を受けることができる。こうしたデジタルモデムへのリプレイス需要にうまく乗ったのが、Ascend MAXシリーズというわけだ。

次ページ、「そもそもPRIがなかったのでニーズがなかった」へ続く

この連載の記事

-

最終回

ネットワーク

LANをギガビットに導いた紫の遺伝子の軌跡 -

第8回

ネットワーク

フォーティネットが先導したUTM革命の舞台裏 -

第7回

ネットワーク

無線LAN時代を切り開いたメルコ「AirStation」 -

第6回

ネットワーク

ADSLを舞台裏で支えた「SMS」の栄枯盛衰 -

第5回

ネットワーク

楽器メーカーが作った傑作VPNルータ「RTX1000」 -

第3回

TECH

ファイアウォールを再定義した「NetScreen」の10年 -

第2回

ネットワーク

ルータを大衆化した先駆者「MN128-SOHO」 -

第1回

ネットワーク

10年前、スイッチングハブは20万円だった -

ネットワーク

歴史を変えたこの1台<目次> - この連載の一覧へ