パソコンの動作を速くする方法の1つが「オーバークロック」(CPUを定められたクロック以上で高速動作させること)。オーバークロックに挑戦するにあたって知っておきたいのは今回教える用語「ステッピング」だ。初心者向け講座とうたっていた連載内容もかなりマニアックになってきたが、初心者の方にこそ楽しんで読んでもらいたい。

CPUコアの細かなバージョンがステッピング

ステッピングとは、CPUコアの細かなバージョンを表す言葉だ。ソフトウェアでバグの修正や機能向上を目的として、細かなバージョンアップが繰り返されることはよくある話。

CPUでも同じように不具合(これをエラッタと呼んでいる。エラッタについては第12回で解説予定)の修正や新機能の追加、歩留まり向上などのためにCPUコアを細かく改良することがある。このマイナーバージョンアップを「ステッピングの変更」と呼んでいる。

ステッピングが変わってもCPUの性能自体は基本的に同じだ。だが、新しいステッピングでは「クリティカルパス」と呼ばれる動作クロック向上のネックとなる部分を取り除くことで、従来よりも高クロックで動作させられるようになっているケースが多い。

また、ステッピングの変更によってCPUダイのサイズが小さくなったり、消費電力が小さくなることもある。そのためオーバークロックに挑戦したり、できるだけ発熱を小さくしたい場合などにステッピングが重要になってくるのだ。

定格で使うのならステッピングにこだわらなくてもよいが、基本的には新しいステッピングの方が不具合を解消していることが多く、望ましいともいえる。ただし、新ステッピングのCPUに対応するためにはマザーボードのBIOSをアップデートする必要がある場合もあるので注意しよう。

ステッピングの見分け方

ほとんどの場合、ステッピングが変わってもCPUの名称は変わらないため、パッケージだけでステッピングのバージョンを見分けるのは難しい。それでは実際にインテル製CPUのステッピングを見分ける方法を紹介しよう。

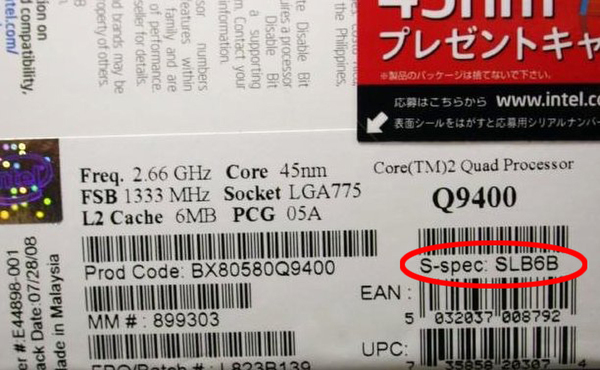

CPUのリテールボックス(化粧箱)に貼られているシール(バーコード付き)に「S-spec」という5文字の文字列が書かれている。このS-specには、動作クロックやキャッシュ容量、ステッピングといったCPUの詳細仕様が含まれているのだ。

S-specは一見するとランダムな文字列なのでそのままだと意味は分からないが、インテルの「Processor Spec Finder」というページにS-specを入力すれば、CPUの詳細仕様を知ることができる。

左が「Processor Spec Finder」のトップ画面。下の欄にS-specを入力し「GO」ボタンをクリックすると、詳細仕様がわかる。右が仕様詳細、S-specが「SLB9K」ならステッピングは「E0」になる

「Processor Specifications」の「Core Stepping」の項目が、ステッピングを表す。例えば「SLB9K」なら、Core 2 Duo E8500で、L2キャッシュサイズは6MB、プロセスルールは45nm、ステッピングはE0といった具合だ。

S-specは、リテールボックスだけでなく、CPU自体にも刻印されている。インテル製CPUをお持ちの方は、一度確認してみてはいかがだろうか。

(次のページにつづく)

この連載の記事

-

第13回

PC

パソコンがうるさいと思ったときの「最高動作温度」 -

第12回

PC

パソコンが「故障かな?」と思ったときのエラッタ知識 -

第10回

PC

モバイルPCユーザーなら常識?! TDPの最新知識 -

第9回

PC

ゲームマシン買うなら拡張命令の違いは知っとかなきゃ! -

第8回

PC

意外と知らない? 命令セットの正しい知識 -

第7回

PC

思わず人に教えたくなる64bit CPUの話 -

第6回

PC

知らなきゃPCは選べない、プロセスルールの基礎知識 -

第5回

PC

Centrino 2モデル購入以前のマルチコアCPUの基本 -

第4回

PC

3Dゲーム購入前に知っておきたいチップセットの常識 -

第3回

PC

KGBみたいなバスってな~んだ? - この連載の一覧へ