ASCII Power Review 第123回

あの世界最小フルサイズ・ミラーレス「fp」に上位モデル登場

SIGMA 「fp L」 実機レビュー = 世界最小ボディに最高6100万画素でEVFまで登場だ!!

2021年04月14日 13時00分更新

世界最小最軽量フルサイズミラーレスとして2019年に登場したシグマ「fp」に、ボディーサイズはそのままで6100万画素の高解像度撮像素子を搭載した「fpL」が新たに発表となった。

発売に先立って同時に発表された待望のアクセサリーである外部EVFと共に試用するチャンスに恵まれたので、静止画の画質や操作感をチェックした。

同じ大きさで画素数は2.5倍に

ローパスフィルターの影響やいかに!?

ボディーの寸法はまったく同じで手のひらに収まるコンパクトサイズ。デザインも変わらず前面ロゴ下の「L」の刻印が無ければ見分けはつかない。レンズマウントはもちろんライカ、パナソニックと協業のLマウントだ。

撮像素子は無印「fp」の2460万画素から6100万画素と約2.5倍も画素数がアップした。フルサイズ機のなかでも現状ではソニー「α7RⅣ」と並ぶ最高解像度となる。像面位相差AFやローパスフィルターを搭載しているのも無印「fp」とは異なる点だ。

今回試用したレンズは「35mm F2 DG DN」(7万7000円)と「65mm F2 DG DN」(8万8000円)の2本。「Iシリーズ」と呼ばれるコンパクトながら高級感がある金属製ボディの単焦点レンズで「fp」シリーズに装着したときの相性は抜群。他にも無印「fp」と同時発売された「45mm F2.8 DG DN」(6万2680円)と広角の「24mm F3.5 DG DN」(6万6010円)がラインアップされている。

実際に撮影した画像を見ると、高解像度だけあって拡大しても細部まで精細に描かれている。またローパスフィルターを搭載していることを感じさせない解像感がある。もともとローパスレスは解像感を向上させるのが目的だったが、昨今の高画素化やレンズ描写の向上などを考えると、今後はローパスフィルター搭載が主流になるかもしれないと思わせてくれる。

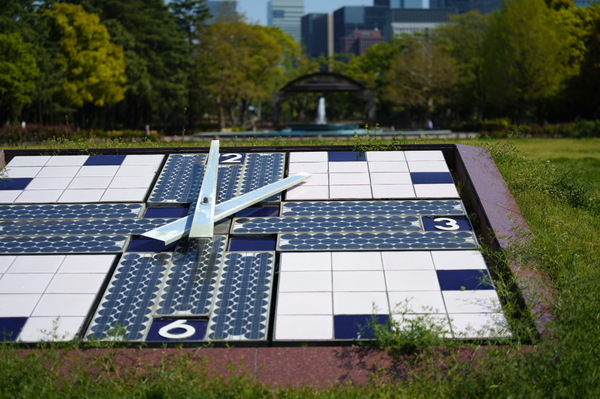

噴水を高速シャッターで撮影。高解像度のおかげで流れる水の表情が細かく写しだされている。使用レンズ65mm F2 DG DN・絞りF5・シャッタースピード1/6000秒・ISO感度400・ホワイトバランスオート。

橋やタワーなどの輪郭描写をみると、ローパスフィルター搭載なので強調しすぎない適度なシャープ感になっている。使用レンズ65mm F2 DG DN・絞りF5.6・シャッタースピード1/1600秒・ISO感度100・ホワイトバランスオート。

「65mm F2 DG DN」は標準より少し長めの焦点距離だが、人の視野に近くスナップでも使いやすかった。使用レンズ65mm F2 DG DN・絞りF2・シャッタースピード1/500秒・ISO感度100・ホワイトバランスオート。

「65mm F2 DG DN」の絞り開放で撮影。遠景でも適度なボケ具合で立体感のある写真になる。使用レンズ65mm F2 DG DN・絞りF2・シャッタースピード1/1250秒・ISO感度100・ホワイトバランスオート。

「35mm F2 DG DN」で撮影。太陽が写り込む極端な逆光でゴーストは発生しているが、フレアは抑えられている。使用レンズ35mm F2 DG DN・絞りF18・シャッタースピード1/160秒・ISO感度100・ホワイトバランスオート。

「35mm F2 DG DN」の絞り開放で撮影すると、あえて周辺光量を落とした写真になる。このように絞り値によって描写が変わるのも「Iシリーズ」レンズの魅力。使用レンズ35mm F2 DG DN・絞りF18・シャッタースピード1/160秒・ISO感度100・ホワイトバランスオート。

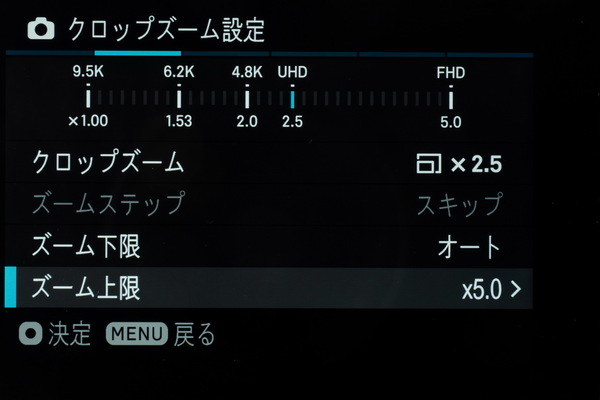

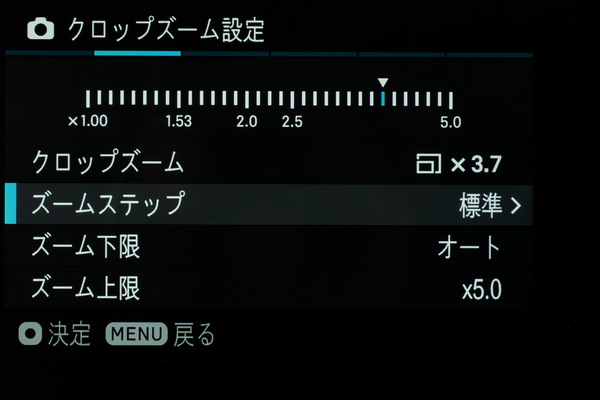

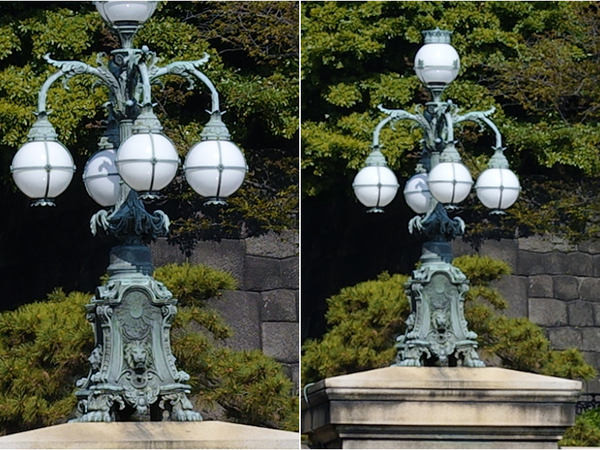

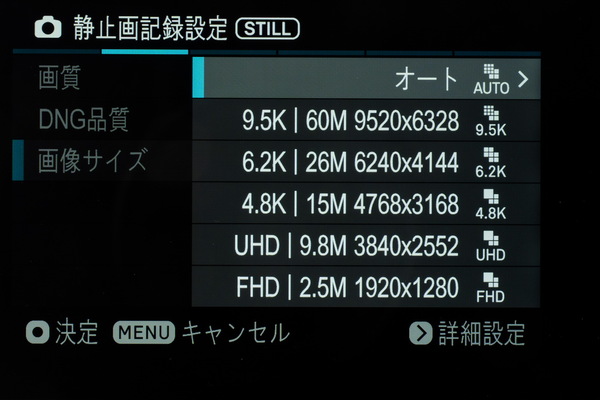

高画素を活かした機能が、画像の一部を拡大する「クロップズーム」だ。装着したレンズの焦点距離から6240×4144ドット(約2600万画素相当)で約1.53倍、最大では1980×1280ドット(フルHD相当)にはなるが5倍まで望遠撮影が可能になる。操作方法も画像サイズをオートに設定しておけば背面液晶をスワイプするだけでズームができる。

言ってしまえばトリミングしているだけではあるが、デジタルズームのような画質劣化は無く、小型ボディーのため望遠やズームなど大柄なレンズが似合わない「fpL」にとっては有効な機能だ。

21:9という超横長な比率も選べる7種類のマルチアスペクトや、昔のポップアートで流行したデュオトーンなど15種類のカラーモードなど、独自の撮影機能も搭載し、個性的映像表現が楽しめる。なおアスペクトやカラーモードはRAWで撮影しておけば現像時に変更することも可能だ。

fpユーザーも大注目のEVFはさすがのSIGMAクオリティだった

ボディー以上に気になっている人が多いと思われるのが「EVF-11」だ。ボディーは側面中央の端子カバーを外し、上側のUSB端子カバーを180度折り曲げた状態で装着する。接続する端子が3か所あるのでスムーズに装着するには少し慣れが必要だ。

アイカップは大小の2つが付属している。視度補正ダイヤルはアイカップの下にあるので不用意に動いてしまうのを防いでくれる。

ファインダー部は上方90度に可動しローアングルも楽々。EVF側面にはUSB端子があるが、外部SSDへの記録専用なので、充電や画像転送などを行うことはできない。

ハンドグリップ「HG-11」を装着したほうが断然構えやすいし、なにより見た目がカッコイイ。レンズはシグマの「105mm F2.8 DG DN MACRO」で、ブツ撮りだけではなく、ポートレートにも使える逸品。もちろん1:1の倍率まで接写できる。

解像度は368万ドットの有機ELと現在のフルサイズ機では標準的だが、撮影倍率は0.83倍と大きく接眼レンズもクリアでスペック以上にキレイに見える。光学系にはこだわりがあるシグマらしい視認性だ。ただし、アイセンサーは搭載されていないので、背面液晶との表示の切り替えは側面のスイッチで行うが、コレを面倒と感じるか操作する楽しみと思うかは使う人次第だろう。

ボディーサイズに対し「EVF-11」は少し大柄なので、装着して構えると左側に重心が偏ってしまうが、そんなときオススメなのがハンドグリップ「HG-11」だ。

独特の形状が手に馴染み安定して構えることができる。ここまでフル装備にすると小型軽量という面は多少損なわれるかもしれないが、見た目がカッコイイから許してしまう。

またEVFで撮影していても背面液晶のタッチ操作は有効。多少使い勝手にクセはあるがEVFを覗きながらでも測距点移動やクロップズームが指先で操作できるのは気に入った。

EVFのバッテリーはカメラ本体から供給されるが、実際に撮影したところ278枚撮影した時点で電池が切れた。公称値が約240枚なので、ほぼ同等である。

「EVF-11」は無印「fp」でも今後のファームアップで対応する予定で、ストロボ撮影とは排他になる点は残念だが、「fp」ユーザーなら買って損の無いアイテムだ。

WEBカメラとしても使い勝手が向上

高画素化で高感度特性はどうなったのか

この連載の記事

- 第246回 16型で1.4kgを実現した究極の2in1モバイルノートPC = 「LG gram Pro 2in1」レビュー

- 第245回 フルサイズ6000万画素超えの最強ミラーレスカメラ「ライカSL3」実写レビュー

- 第244回 DellのハイエンドモバイルPC「XPS16」実機レビュー = 未来デザインの16型はGPUも爆速だ!

- 第243回 SIGMA渾身の最新レンズ「15mmF1.4」「500mmF5.6」「70-200mmF2.8」実写レビュー

- 第242回 Core Ultra搭載で11型大画面のポータブルゲーミングPC「ONEXPLAYER X1」実機レビュー

- 第241回 富士フイルムの4020万画素APS-Cコンパクトカメラ「X100Ⅵ」実機レビュー

- 第240回 ASUSが発売した「究極」の2画面モバイルノート「Zenbook DUO」実機レビュー

- 第239回 Core Ultra搭載で最強2in1ノートだ = 「HP Spectre x360 16」実機レビュー

- 第238回 ハーフNDフィルター内蔵でAFも進化の「OM-1 MarkⅡ」実機レビュー

- 第237回 Core UltraとGeForce RTXの組み合わせを計ってみた = 「AORUS 15 (2024)」実機レビュー

- この連載の一覧へ