出会ったばかりの学生たちがチームをつくり、社会課題を解決するアイデアをわずか2時間で発表

「PLATEAU × 関西未来創造アイデアソン ~3D都市モデルで描く新しい社会~」レポート

提供: PLATEAU/国土交通省

この記事は、国土交通省が進める「まちづくりのデジタルトランスフォーメーション」についてのウェブサイト「Project PLATEAU by MLIT」に掲載されている記事の転載です。

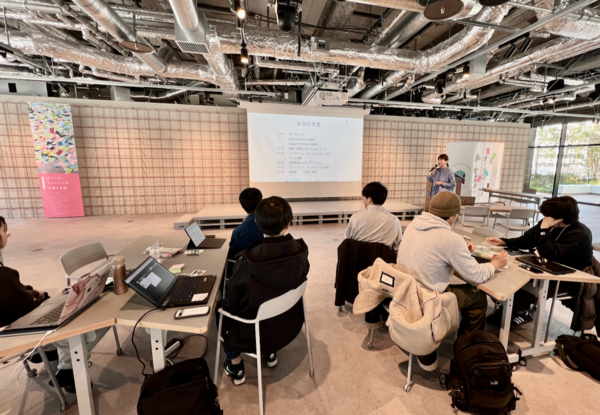

日本全国で整備・オープンデータ化が進むPLATEAUの3D都市モデルを活用して未来構想を考える、関西圏初のユース世代向けアイデアソンが2025年3月9日、大阪のBlooming Camp(さくらインターネット)で開催された。PLATEAUのデータに触れながら、まちづくりに役立つ新しいアイデアを考えるというもので、参加した学生たちは、「『関西の未来社会』なにができる?を考えてみよう」をテーマに、その場で作られたチームでアイデアを検討し、発表した。

国土交通省ではPLATEAUの認知と活用を広げるため、さまざまなイベントを全国各地で開催している。本アイデアソンは関西で学生向けに初めて開催され、エンジニアだけでなくデザインや社会課題に興味がある学生なら誰でも参加できるよう、募集でも「アイデアから形になるまでを学びたい、体験したい方」、「関西のまちづくりにアイデアを出し、関わってみたい方」といった点をおすすめにした。専門知識を持つサポーターが参加したこともあり、参加者の多くはアイデアソンも初めてということだったが、チームづくりからアイデア出し、そしてプレゼンまで、ほぼ2時間という短い時間内で見事に行った。

当日の運営も、PLATEAUもアイデアソンも初めてというところを意識して進められた。メンターとして、株式会社ワントゥーテン コミュニケーションテクノロジー部・テクニカルディレクターの岩中宏充氏、アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部 ストラテジーグループ マネージャーの土田秦平氏、シャープ株式会社 社長室 総合デザインセンター UXデザイングループの小田哲也氏という、PLATEAUや開発、デザインを知るスペシャリストが参加し、参加者をサポートした。さらにオブザーバーとして、京都市 都市計画局 まち再生・創造推進室の山本貴仁氏が参加。ファシリテーターは、アイデアソンや各地での共創イベントで活躍する合同会社MOMENT 代表社員の近藤令子氏が務めた。

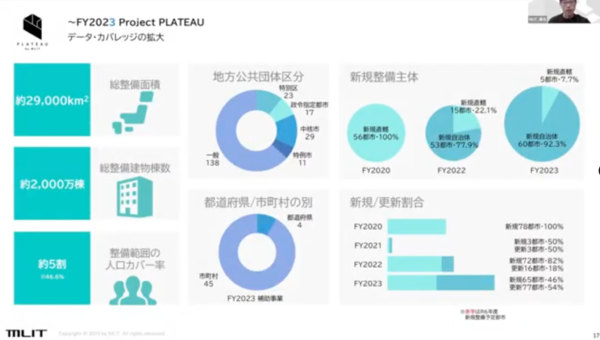

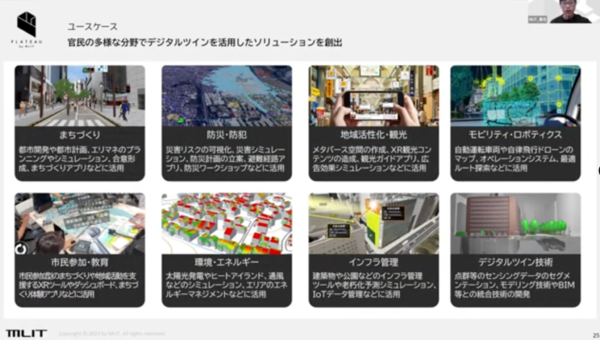

最初に国土交通省の春名慧氏から、Project PLATEAUの目的や現状、ユースケースなどが紹介された。PLATEAUでは、自律的に発展するエコシステムの構築を目指しており、我が国初のデジタルツイン実装モデルとして、データ整備の効率化や高度化、構造化など、オープンデータとして価値のあるものを提供することはもちろん、先進的なユースケース開発、オープンイノベーション創出、地域での社会実装といった、データ活用の後押しもしており、民間ビジネスとして活用する場合のサポートも計画されていることなどが説明された。

PLATEAUの3D都市モデルはこれまで約200都市で整備されており、2024年度末には約250都市に拡大する予定だ。人口カバー率は約5割となっており、大阪や京都などの都市部では先行してデータ整備が進んでいる。活用もすでに始まっており、まちづくりや防災・防犯、地域活性化・観光、市民参加・教育など、幅広い分野で3D都市モデルが応用できることが紹介された。

続いて、メンターの岩中氏が業務での3D都市モデルの使用例などを、実際の製作物も含めて紹介した。空間DXに取り組むワントゥーテンでは、IBMとコラボした「ソードアート・オンライン ザ・ビギニング」や「ドラゴンクエストVR」などを製作している。

同社のブログでは作品や使われている技術が紹介されているが、その一つ、デモプロジェクト「東京駅プロジェクションマッピング」では、プロジェクターの配置や明るさを確認するシミュレーションに、Googleが公開している3D地図のPhotorealistic 3Dを使用した場合と、PLATEAUを使用した場合を比較した例を取り上げている。Googleのデータは全体を俯瞰した場合にきれいに見えていても近景で見たときの詳細さは十分とはいえず、PLATEAUの3D都市モデルではそうした問題をクリアでき、属性データも含めて使いやすいと説明された。

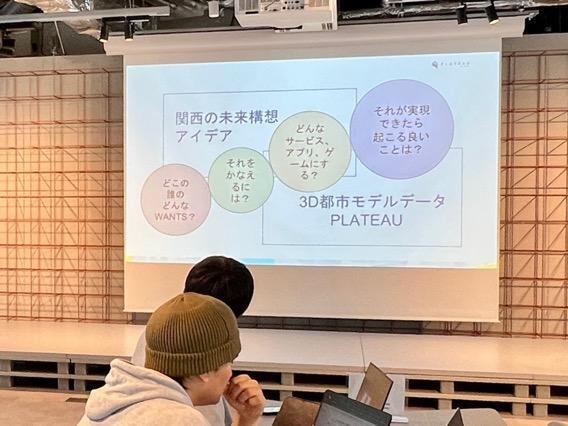

岩中氏からは、今回のテーマである関西の未来構想のアイデアづくりを、PLATEAUで行う場合にどのようなポイントで考えればいいかがアドバイスされた。ツールとしてどう使うかよりも、使うことで何が起きるかを想像し、誰にとって役立つのか、さらには実行するにはどういう方法があるのかといった点に注目し、その上でどのようなサービスやアプリにするかまで考えるのがベストであるという。例として堺市が主催したアイデアソンで発表された、PLATEAUの3D都市モデルを使って効率良く、リアルとバーチャルをつなぐ観光体験を提供するアイデアが紹介された。

その後、プログラムはテンポ良く進み、アイデアソンのチームづくりから顔合わせ、アイデア出しの作業までほぼ2時間という短い時間で行われた。今回は2チームだったということもあり、ブレストからアイデアづくりまでメンターが一緒になって作業する場面も見られ、全体として集中した取り組みができていたようであった。

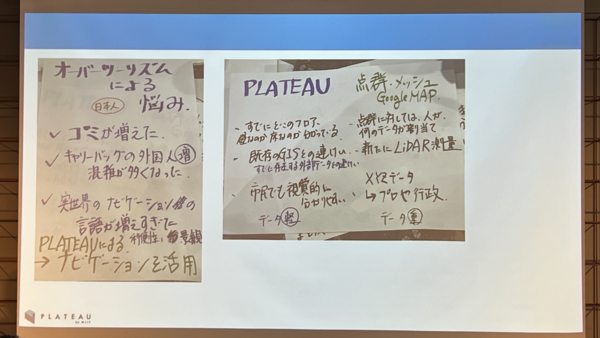

成果発表は各チーム7分間の発表と、メンターからの講評で行われた。偶然だが、2チームともオーバーツーリズムの課題解決を取り上げた。

チーム「空白」/関西のオーバーツーリズム問題を改善させる

オーバーツーリズムが地域にもたらす問題の中でも、日常生活に影響を与えるごみの問題と移動の混雑に注目し、PLATEAUによる3Dのナビゲーションシステムでの解決を提案した。チームに参加する京都の学生が、授業で市民からゴミ問題を聞いていたことや、多言語表示など、日頃から感じているもやもやを解決しようということがアイデアの起点になったという。

ゴミ箱は従来の平面地図ではわかりにくいため、どのフロアのどこにあるかという高さの情報も加えて提供する。混雑問題に対しては、観光地にある多言語でのナビゲーションは情報量が多いうえにデジタルの場合は切り替わりが早くてわかりにくいことから、実社会での表示は日本語だけにして、多言語による案内は3D都市モデル内で行うこと。さらに、言語によって提案するルートを変えるといった人を誘導するような使い方も考えられる。開発面でも、データが軽くて使いやすく、視覚的にわかりやすく、バージョンアップができるというメリットがあることが説明されていた。

メンターからは、関西のまちづくりという難しいテーマであったにも関わらず、短い時間でアイデアを完結させ、アプリを使う理由まで盛り込まれていることに驚きの声が寄せられた。講評においても、位置案内はトイレにも応用できるのではないかといった意見や、人の流れからゴミ箱の位置を最適化したり、ゴミ箱がいっぱいになったらゴミを回収したりすることにも応用できるのではないかといった、実用化を前提にしたコメントが続いた。

チーム「工業大学」/PLAN B 〜地図を使用しない観光〜

大阪工業大学と金沢工業大学の3名によるチームでは、地図をできるだけ見ずに、現地の人たちも楽しめる観光情報を提供するアプリが提案された。既存のアプリではルート検索では、目的地に行くためにずっと画面を見続けて風景を見ていなかったり、ネットで検索した際に周囲の情報が写真などで見えてしまったりして、がっかりしたという話を聞いたことからアイデアをスタートさせたという。

「上を向いて歩こう」を目的に、ネットに載っていないような観光地や、広告されていない場所へも行けることがポイントだ。PLATEAUの属性情報を活かして、生成AIを活用した自然言語で「彼女と一緒に途中でエモい記念撮影ができるルート」というふわっとした探し方で、偶然の出会いや商業エリアにぼんやりガイドすることで、ツーリストだけでなく住民にも知らない場所に出かけられる可能性が広がるとしている。

アプリのデザインもかなり具体的に考えられており、プレゼンでは画面でどのように表示されるのかについても、あわせて発表された。

メンターからは、「地図をなくそう」という着眼点がすごく良い。目的地に行って写真だけ撮影するいまの時代の観光に対するアンチテーゼになっていることが、高く評価されていた。また、短時間でアプリのインタラクションまで考えられており、ランニングルートを調べるといったいろいろな使い方も考えられるのではないかというコメントも寄せられた。

予想以上のアイデア発表にメンターも驚き

今回のアイデアソンは、内容をコンパクトにして、まずはPLATEAUに実際に触れてもらうことを目的としていたが、予想以上の成果が出され、メンターも驚いていた。プレゼン資料も作り込まれ、手書きによる熱意のあるアイデア発表もあり、それぞれのチームのスタイルが表れていた。

今回参加した学生たちに参加したきっかけを聞いたところ、「アイデアソンに興味があって実際に参加してみたかった」、「まちづくりに興味があった」、「参加案内にあった”新しい事を始めたくてムズムズしている方”という言葉に引かれた」など、高い好奇心を持つメンバーが集まっていたことがわかった。静岡からわざわざ参加したという学生もいて、そうした行動力の高さもアイデアづくりに活かされていたようだ。全員が「参加してとても楽しかった」と話しており、今後も引き続きPLATEAUに注目していきたいということであった。

最後にメンターらの総評コメントを紹介しよう。

小田氏は「メーカーや企業は技術に縛られることが多く、“物ができてから使い方を考える”ということもあり、実社会はそのパターンの方が多い。そこで解決するアイデアが求められるが、みなさんは今回短時間で難しい課題に取り組んで成果も出していることに感心させられた」と称賛した。

岩中氏は、短時間で素晴らしいアイデアをチームで考えられた点を高く評価し「PLATEAUはまだ生まれたてでこれから成長する技術なので、これを機会にアイデアコンテストに参加するなど興味を持ち続けてほしい」とコメントした。オブザーバーとして参加した京都市 都市計画局 まち再生・創造推進室の山本氏は「京都市でもPLATEAU関連のイベントをやる予定なので、ぜひ参加してほしい」と述べた。

PLATEAUのイベントに数多く参加してきた土田氏は、「PLATEAUの活用方法を日々会議などでも考えているが、今回のアイデアソンはたった2時間でそれ以上の意見が出されていてとても感心した。日本初の3D地図データとして次年度もプロジェクトは続き、システムアップデートも行われるので、引き続き見守ってほしい」とコメントし、アイデアソンは締め括られた。