ASCII Power Review 第251回

小型軽量で手ブレ補正内蔵なのに4020万画素です!

大人気のAPS-Cミラーレスカメラ=富士フイルムXの最新モデル「X-T50」実機レビュー

2024年06月11日 10時00分更新

富士フイルムがAPS-Cミラーレスの中級モデル「X-T50」を発表、6月28日に発売となる。前モデル「X-T30Ⅱ」は既に生産が終了しているので、このシリーズはこのままフェードアウトかと思っていたところ、良い意味で予想を裏切っての再登場だ。

撮像素子や画像処理エンジンなどは2022年発売の上位モデル「X-T5」と同等、それでいてボディーは小型軽量ということでライトユーザーはもちろん、軽快なお散歩カメラとしても人気になりそうな予感だ。富士フイルムから試用機を借用したので、レビュー記事をお送りする。

スリム&コンパクトデザイン

アナログ操作も魅力

外観は両肩が少し丸み帯びたが「X-T」シリーズを踏襲したクラシカルなデザイン。手にしてみると見た目以上に小さく感じる。グリップも小振りだがボディーがスリムなこともありコンパクトなレンズなら長時間構えていて苦にならない。

シャッタースピードや露出補正のダイヤル、昔ながらのケーブルレリーズも使用できるネジ穴を切ったシャッターボタンなどアナログな操作感も「X-T」シリーズ同様だが、静止画/動画の切替えやドライブモードのダイヤル、さらにダイヤルロックなどは省かれている。

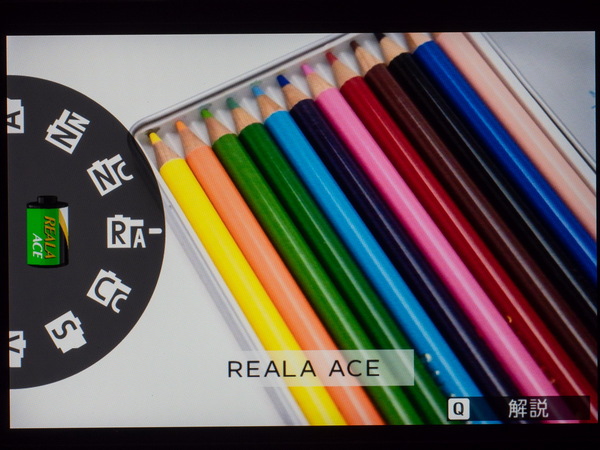

上面左肩(「X-T5」はISO感度、「X-T30Ⅱ」ではドライブダイヤルだった位置)が「フイルムシミレーション」ダイヤルになり、ダイレクトに変更ができるようになった。今年は「フィルムシミュレーション」が登場して20周年ということで、専用ダイヤルを備えてしまうあたりにメーカーの推し具合がうかがえる。

「フィルムシミュレーション」ダイヤルは8つのプリセット(PROVIA・Velvia・ASTIA・クラシッククローム・REALA ACE・クラシックネガ・ノスタルジックネガ・ACROS)と、3つのユーザーカスタム。従来通り割り当てたボタンやダイヤルから変更するC(カスタム)の計12ポジションがある。

搭載されている「フィルムシミュレーション」は20種類。せっかくなので一通り比較してみた。RAWで撮影した写真からカメラ内RAW現像で各「フィルムシミュレーション」に変換。(クリックで拡大してご覧ください)

背面の操作系はボディーが小柄ということもあり、手の大きい人には窮屈に感じるかもしれない。EVFを覗きながら測距点移動をしたいときもフォーカスレバーだとかなり指が縮み込んでしまうので液晶画面をなぞって操作する「タッチパットAF」のほうが使いやすいが、「タッチパットAF」も液晶画面に鼻先が当たっていると操作ができなくなる仕様らしく・・・などどクセがあり慣れが必要だ。

EVFは236万ドット倍率0.62倍(35mm換算)と控えめなスペック。接眼部右横にはFnボタンがあり、例えば再生モードなど撮影時によく使う機能を割り当てておけば、EVFを覗きながらでも即座に確認できて便利だった。

背面液晶は上下のみに可動するチルト式。このクラスのカメラだと最近はバリアングルが主流だが、静止画撮影ユーザーを重視(なにせ動画で撮影するにはドライブダイヤル画面の隅から設定と、説明書を見ないと気が付かない!)造りなのかなと思ったりもした。

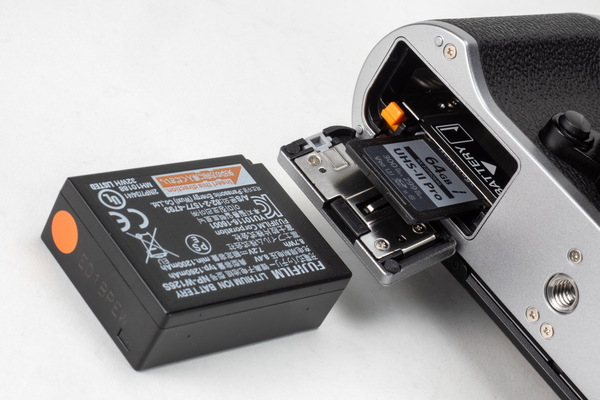

バッテリーは前モデルや「X100Ⅵ」と同じ「NP-W126S」。公称撮影可能枚数は約305枚(ノーマルモード)と少なめなので予備を用意したいところ。メディアはSDのシングルスロットでUHS-Ⅱに対応した。

APS-Cで4020万画素

細部まで精細な写り

撮像素子は「X-T5」や「X-H2」、「X100Ⅵ」と同じくAPS-Cでは最高の4020万画素。確かこの撮像素子が登場した当初は推奨レンズが公表され、キットレンズの「XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」は非対応だった記憶があるが、撮った写真を拡大してみると細部まで精細な写りで十分に高解像度を実感できる。明暗差の繋がりもよく階調再現も滑らかだ。

焦点距離15mm・絞りF8・シャッタースピード1/170秒・ISO125。(以下特記なければ使用レンズは「XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」でホワイトバランスオート、フイルムシミレーションはPROVIA/スタンダードで撮影)

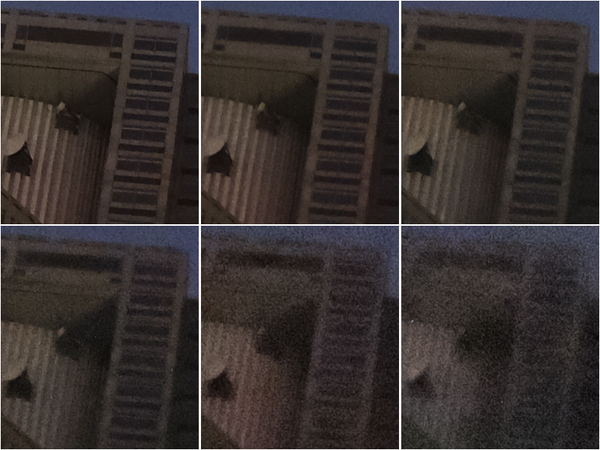

高画素機だけあって高感度は常用でISO12800、拡張でも51200まで。画質も6400くらいから解像感低下がある。RAWで見るとノイズの粒は揃い解像感もある程度保持されているので、撮影時のノイズ処理が強めなように感じる。とはいえISO12800までは実用的で拡大しなければ拡張感度のISO25600でも許容はできる。

キットレンズは「15-45mmF3.5-5.6」

新大口径ズームの「16-50mmF2.8-4.8」でも撮ってみた

キットレンズの「XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」はコンパクトかつ軽量で「X-T50」とのバランスはバッチリだが、電動ズームの動作は静止画撮影では馴染みにくく、絞りリングが無いのはアナログダイヤル操作の「X-T」シリーズとは相性がイマイチ。ということで同時に発売予定の「XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR」も試させてもらった。

「X-T5」のキットレンズになっていた「XF18-55MMF2.8-4 R LM OIS」の後継ともいえるレンズで、焦点距離が全体的にワイド側にシフトし、望遠側の開放F値が少し暗く手ブレ補正も省かれたが、そのぶん重量が310gから240gと軽量化されている。

最短撮影距離はズーム全域で24cm、望遠側倍率は0.3倍とアップでも撮影できる。画質も中心部の解像力はもちろん、周辺部もズーム全域で絞り開放から光量低下や乱れはない。最新レンズらしい整った描写だ。一部量販店では限定で「XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR」とのキット(31万5700円でボディーカラーはブラックのみ)が発売されるようなのでチェックしてみよう。

また「X-T50」には前モデルでは無かった手ブレ補正を搭載。効果も約7段と「X-T5」など上位モデルと遜色なく、手ブレ補正非搭載レンズ「XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR」で試してみたが、広角側遠景なら1秒、望遠側近景では1/4秒で4~5割の確率でブレずに撮れた。

この連載の記事

- 第252回 最新性能を超小型ボディに凝縮した2420万画素フルサイズカメラ「LUMIX S9」実機レビュー

- 第250回 2画面がとても便利だった=モバイルゲーミングPC「AYANEO FLIP DS」実機レビュー

- 第249回 ついにCore Ultra搭載のフラッグシップノート「ThinkPad X1 Carbon Gen12」実機レビュー

- 第248回 最高性能のポライドカメラ「Polaroid I-2」実写レビュー

- 第247回 世界最速スマホが「おサイフケータイ」搭載! 「ROG Phone 8 Pro Edition 日本版」実機レビュー

- 第246回 16型で1.4kgを実現した究極の2in1モバイルノートPC = 「LG gram Pro 2in1」レビュー

- 第245回 フルサイズ6000万画素超えの最強ミラーレスカメラ「ライカSL3」実写レビュー

- 第244回 DellのハイエンドモバイルPC「XPS16」実機レビュー = 未来デザインの16型はGPUも爆速だ!

- 第243回 SIGMA渾身の最新レンズ「15mmF1.4」「500mmF5.6」「70-200mmF2.8」実写レビュー

- この連載の一覧へ