往年のインスタントカメラが最高性能で復活!ということで何かと話題のカメラが「Polaroid I-2」(ポラロイド・アイ・ツー)だ。

当時のポラロイドを知る人には懐かしく感じるデザインに、AFやマニュアル露出に対応と機能も充実している。VISTAL VISIONから試用機をフィルムを借りたので、果たしてどのような撮影が楽しめるのか試してみた。

一般販売の予定価格は13万9800円だが、4月24日12時から、CCCグループの「GREEN FUNDING」(グリーンファンディング)で支援開始となり、12~34.5%お得に購入することができる。ちなみにフィルムパックは8枚撮りで、2パックで6580円となる予定だ。

AFはレーザー光の反射で距離を測定

高性能ファインダー搭載

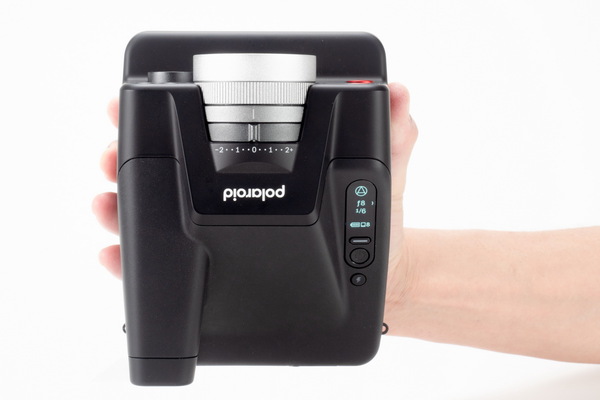

全体デザインは、横長の平たい形状や前面のシャッターボタンなど、旧来の製品を彷彿とさせる外観だ。88×107mm(撮影画面は77×79mm)のポラロイド規格のフィルムを使うためサイズはそれなりに大きい。ただ手にしてみると機構がシンプルなせいか思のほか軽く、プラスチックの外装も手触りが良くしっかりとした造りになっている。

操作は上面右側のボタン類とレンズ周りにあるダイヤルでおこなう。撮影モードはオートのほか絞りとシャッタースピードそれぞれの優先にマニュアル露出、最大4枚まで可能な多重露出と3~12秒から4段階で設定できるセルフタイマーがある。

露出制御は絞りがF8~64で1EV刻み、シャッタースピードは30秒~1/250秒で1/3EV刻み。さらにマニュアル露出ではバルブ撮影も可能だ。

また、オートでも、ダイヤルを回すと、プログラムシフトのように絞りとシャッタースピードの値を変更できる。ただスローシャッターは1秒までに制限されるようだ。

搭載レンズは98mmF8。一瞬?と思ったが、よく考えれば撮影面は77×79mm(ハッセルブラッドなどのブローニー6×6サイズが56×56mmなのでかなり大きな画面)なので、焦点距離が長いのは当たり前。対角線は約110mmなので、画角では35mm換算では45mmくらいだ。

開放F値もF8と暗めだが、フィルム感度はISO640なのでISO100換算ならF3.2くらいの明るさだ。シャッタースピード上限は1/250秒なので明るい屋外では開放F8だと露出オーバーになる。

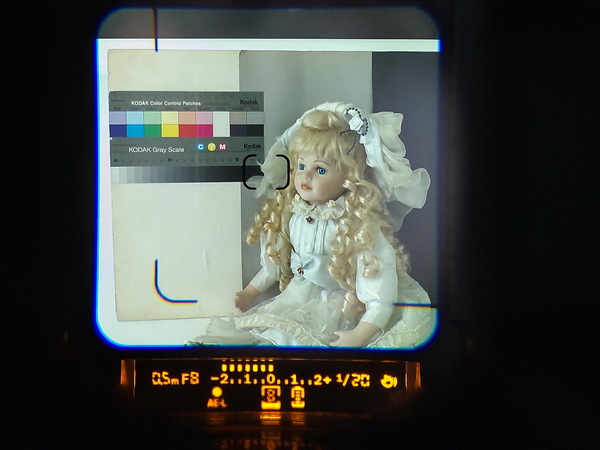

AFは「LiDAR」というレーザー光の反射で距離を測定する方式。AF範囲は最短40cmから8m以上が無限大になり、測距距離はファインダー内に表示される。実際に撮ってみてもテキパキとした動作で素早くピントを合わせてくれた。

レーザー反射なのでガラス越しで撮影すると手前のガラスにピントが合ってしまうこともあった。そのようなシーンでは、シャッター半押しで測距距離を確認し、遠景にピントが合わない場合はガラスに近づいて対処するか、それでダメなら諦めるしかない。この点を考えると無限遠だけでもMF機構が無いのは惜しい。ファームウェアのアップグレードで実現されるといいのだが。

ファインダーを覗くと像が大きくクリアな見え方で撮影情報も表示される。とはいえ少し覗く位置がずれると像が乱れ、太陽や照明などの光源がファインダーに入り込むと乱反射を起こし見えにくくなることがある。

ユニークなのは付属のレンズキャップを装着したままだと液晶パネルに警告が表示される機能。これは特に電気的な接点があるわけでなく、おそらく露出が計測できない暗さだと表示される仕組みと思われる。アナログながらナイスなアイディアだ。とはいえ暗い路地で撮影しようとしたときにレンズキャップ警告が表示されたのは御愛嬌。

フィルムカートリッジは8枚入り

アナログな発色を楽しむのだ

前面のカバーを開いてフィルムカートリッジを挿入すると、自動で遮光紙が排出され撮影可能になる。カートリッジには8枚のフィルムが装填されていて、液晶パネルにもフィルム残数が表示される。なおこの残数表示も電気的な通信ではなく、カートリッジの着脱でリセットされるようだ。試しに撮影し終わった空のカートリッジを挿入すると遮光紙排出動作のあと残8枚と表示された。レンズキャップ警告と同様のアナログなギミックは、ガジェット好きにはたまらないだろう。

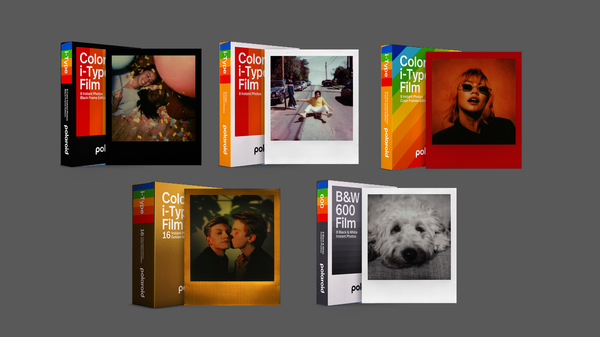

フィルムカードリッジはカラーとモノクロが用意され公式サイトでは3480円。フレームがカラーやランダムなデザインになっているバージョンもあり、コチラはそれぞれ4000円弱。

撮影したフィルムは像が安定するまで15分くらいかかり、さらに暗所での保管が推奨されている。昔のように潤沢に感材を使用できるわけではないだろうから致し方ないところだ。

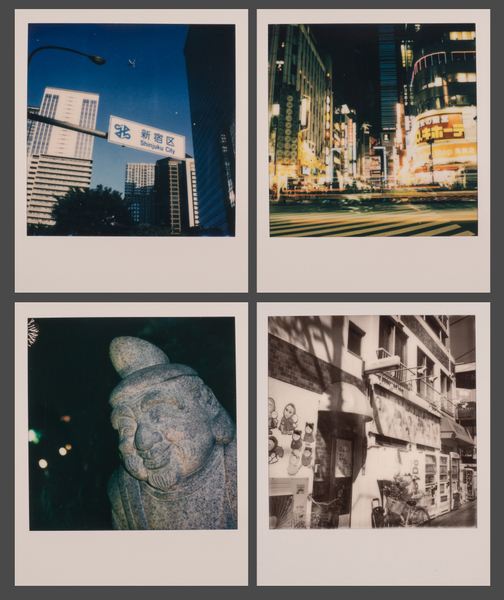

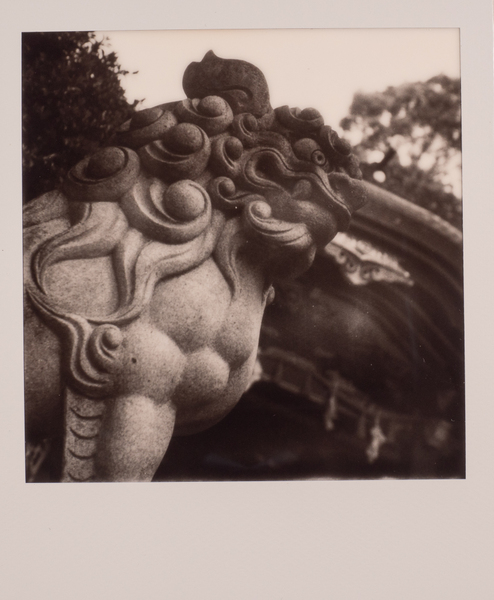

画質は発色には偏りがありヌケもイマイチ、現像ムラが起きることもあった。つまりは、レトロ感がある雰囲気で、実際1990年代頃使っていた4×5判ピールアパートタイプのカラーフィルム(確かType76とか78とかいう名前だった気が)がこのような画質で、当時からキレイといよりは味わいのある発色だったことを思い出し懐かしく感じた。

以下の作例データは、ポラロイドフィルムをカメラで複写(Re96のLEDライトを光源にRAWで撮影)し、現像時に実際の色調に近づくように調整した(撮影データは手記録をもとにしているため誤りがある可能性があるのでご容赦!)。

撮ってみて苦労したのが露出だ。順光ならそれなりに適正で撮れるが、明暗差の階調再現が狭いこともあり、逆光ではオーバーになるなど思った通りに写らないこともある。1枚撮影するのに約400円のフィルム代と15分の時間を浪費することから、途中からデジカメや露出計で測定してから撮影するようにした。

この連載の記事

- 第249回 2画面がとても便利だった=モバイルゲーミングPC「AYANEO FLIP DS」実機レビュー

- 第249回 ついにCore Ultra搭載のフラッグシップノート「ThinkPad X1 Carbon Gen12」実機レビュー

- 第247回 世界最速スマホが「おサイフケータイ」搭載! 「ROG Phone 8 Pro Edition 日本版」実機レビュー

- 第246回 16型で1.4kgを実現した究極の2in1モバイルノートPC = 「LG gram Pro 2in1」レビュー

- 第245回 フルサイズ6000万画素超えの最強ミラーレスカメラ「ライカSL3」実写レビュー

- 第244回 DellのハイエンドモバイルPC「XPS16」実機レビュー = 未来デザインの16型はGPUも爆速だ!

- 第243回 SIGMA渾身の最新レンズ「15mmF1.4」「500mmF5.6」「70-200mmF2.8」実写レビュー

- 第242回 Core Ultra搭載で11型大画面のポータブルゲーミングPC「ONEXPLAYER X1」実機レビュー

- 第241回 富士フイルムの4020万画素APS-Cコンパクトカメラ「X100Ⅵ」実機レビュー

- この連載の一覧へ