Copilot for Microsoft 365のISMAP取得も間もなく、AX(AI変革)も本格推進へ

行政機関で加速する内製化・働き方改革・生成AI活用、マイクロソフトが最新事例紹介

2024年06月11日 15時15分更新

日本マイクロソフトは、2024年5月30日、政府、地方自治体分野における最新の取り組みに関する記者説明会を開催した。

行政機関に向けた取り組みの3本柱である「モダナイズ化と内製化」「DXの基盤となる組織風土のトランスフォーメーション」「AIトランスフォーメーション(AX)の加速」のそれぞれで、最新の施策や実際の政府や自治体の事例を紹介した。

これらの取り組みは、同社のパブリックセクター事業本部が掲げる「誰一人取り残されない日本のデジタル社会の実現を通じ、より豊かな未来につながる“かけはし”となる」というミッションのもとで進められる。

日本マイクロソフトの執行役員 常務 パブリックセクター事業本部長である佐藤亮太氏は、「未来のあるべき姿を、正しい設計図で作り上げることも重要だが、既存の資産や枠組み、制約がある中で、正しい未来に進むための“橋渡し”をすることは、実は一番難しい」と説明する。

モダナイズ化と内製化:大阪市は最大規模のクラウド共通基盤にシステムを移行中

ひとつ目の柱は、「モダナイズ化と内製化」だ。マイクロソフトの強みである、クラウド基盤からノーコードまでを網羅的するテクノロジーポートフォリオの広さを活かして、レガシーやオンプレミス資産が残る行政機関に、課題に合わせたDXを提案していく。

「ガバメントクラウド」にMicrosoft Azureが採択されて以降、同社では行政機関に対するクラウド基盤の構築やローコードツールの活用を推進してきた。その結果、2022年からの2年間で、行政機関のマイクロソフトのクラウド利用は“3倍”に、ローコードツール利用は“2倍”に拡大した。

大阪市では、Azure上に構築したクラウド共通基盤に50以上のシステムを移行中であり、「Azureでのモダナイズ化、クラウド基盤の構築という観点では、日本の自治体で最大規模」と佐藤氏。Microsoft 365も組み合わせ、約2万5000人の職員の働き方を支える基盤としても稼働する。

山梨県では、ローコードツールのPower Platformを活用して、庁内開発と人材育成を進めている。全職員に研修を施し、庁内での開発コミュニティを創出、既に作成された多くのアプリケーションが稼働しているという。

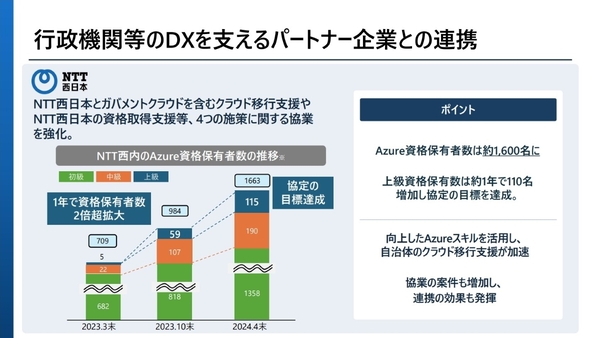

行政機関のDXを支えるパートナー企業との連携も深めている。2023年には、地方自治体のDX促進を支援するための協定を、NTT西日本と締結。NTT西日本内でのクラウド技術力の向上支援によって、NTT西日本のAzureの資格保有者は、約1年で2倍となる約1600名に達しており、得られたAzureの知見を活用して、自治体のクラウド移行支援を加速させていく予定だ。

DXの基盤となる組織風土のトランスフォーメーション:事務職員がDXを先導するアンバサダー活動を展開

続いての取り組みは、「DXの基盤となる組織風土のトランスフォーメーション」、言い換えれば働き方改革の支援だ。「テクノロジーだけでは解決できないことがあることは明らか。DXを組織として進める上で、構造的な課題に対して目を向け、企業カルチャーの変革や人材育成というアナログな部分を含めたノウハウを提供する」と佐藤氏。

ここは自社実践も含めてノウハウを蓄積し、セキュリティ強化やモダンワークソリューションの提供、組織変革の支援など、日本マイクロソフトが多角的に取り組んできた領域である。たとえば2022年から2024年の2年間で、行政機関におけるTeams利用は2倍に増加したという。

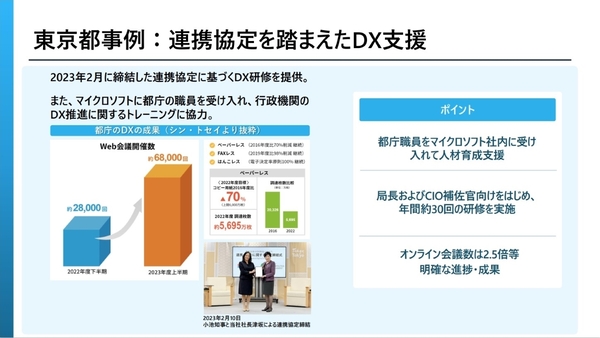

東京都とは2023年に連携協定を締結して、DX研修を展開している。都庁の職員を同社に受け入れ、新しい働き方を体験してもらうなど、区市町村も含む局長レベルから現場の職員に対して、年間約30回の研修を実施してきた。既にオンライン会議が2.5倍に増え、紙利用が70%削減される(2016年比)といった成果に結びついているという。

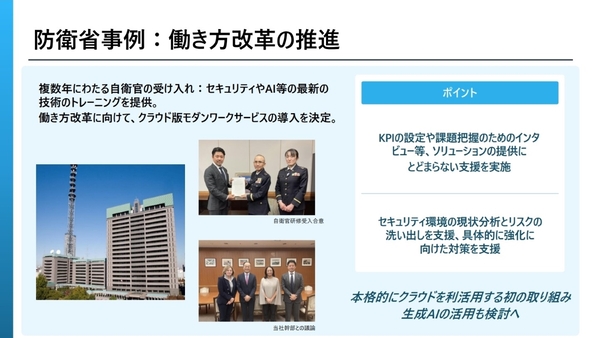

防衛省の働き方改革も支援しており、トレーニングの提供の他、クラウド版のモダンワークサービスの導入も決定。今後は生成AIの活用も検討しているという。「機微情報をあつかうため、防衛省は(クラウドやAIの活用に)非常に慎重なスタンス。セキュリティなどの信頼面を評価いただいたことが採用につながった」と佐藤氏。

また、人事院の長谷川一也氏がオンライン登壇し、同機関におけるDXを中心とした働き方改革について披露された。

人事院では、2022年度のネットワークシステムの更新にあわせて、デジタル庁が運用するガバメントソリューションサービス(GSS)に、ファーストユーザーとして移行。加えて、2025年度の庁舎移転を念頭においた、DX推進計画を策定した。

DX推進は、職員のデジタルリテラシーの向上、GSSを活用した業務改善、そして新しい働き方に適用するオフィスの構築の3段階で計画され、日本マイクロソフトの支援も得ながら進められた。

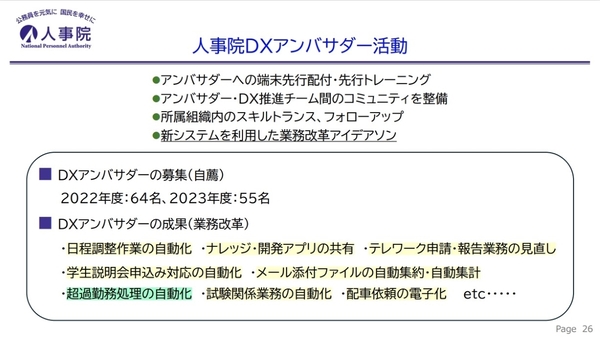

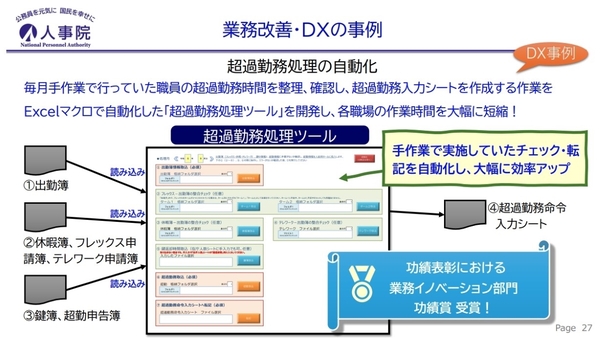

特にDXを浸透させるために、トップダウンとボトムアップの双方からのアプローチをとったほか、アーリーアダプターを養成する「DXアンバサダー」の活動を推進。2022年度には64名、2023年度には55名が参加し、先行トレーニングなどに加えて、GSSを利用した「業務改革アイデアソン」も実施した。成果のひとつとして「超過勤務処理の自動化」が挙げられ、超過勤務入力シートの作成を自動化して、毎月の作業時間を約164時間削減したという。

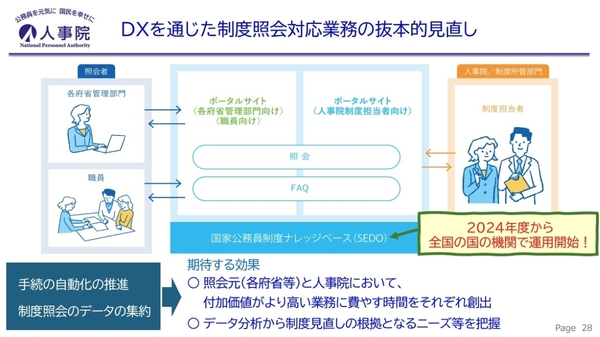

人事院内部にとどまらない国家公務員全体のDXにも取り組んでいる。従来、電話やメールで対応し、制度ごとに管理していた人事制度の照会対応業務を抜本的に見直し、「国家公務員制度ナレッジベース(SEDO)」を構築。地方機関を含めた全府省への接続を進めている。代表的な事項はFAQ化し、問い合わせはポータルサイトを通じて受け付け、対応状況のステータスも可視化される。「デジタルを活用した業務見直しのビジョンを描けるようになった成果」と長谷川氏は強調した。