業務を変えるkintoneユーザー事例 第220回

ソフト開発会社らしいプロジェクトの進め方を伝授

札幌のソフト開発会社、kintoneでデータドリブン経営を目指す

2024年05月24日 09時00分更新

kintone hive 2024 sapporoの2番手として登壇したのは、地元のソフト開発会社であるシステムバンク。代表取締役の就任を機に社内システムをkintoneで刷新。ソフト開発会社らしいプロジェクトの進め方で、データドリブン経営に向けたシステム構築を実現した。

旧社長のビューからの脱却 でもデータは活かしたい

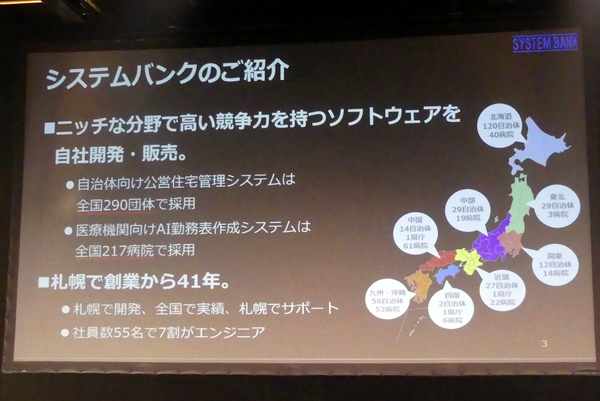

創業41年となるシステムバンクは札幌のソフト開発会社。自治体向けの公営住宅管理システムや医療機関向けAI勤務表作成システムなどニッチ分野でのソフトウェア開発・販売を手がけている。社員は55名で、7割はエンジニア。「札幌未来牽引企業創出事業」で札幌市からの支援企業にも選出されている。

今回登壇した中村直樹氏は、同社でSEやPM、取締役などを経て、2021年9月に代表取締役に就任。就任して直面したのは、見たい情報が見られなかったこと。「創業してから40年近く蓄積されてきた情報がまったく整理されていない。しかも、共有されていないためお客さまからの問い合わせやトラブルの対処が遅れてしまう」と中村氏は語る。

この原因は、長らく使っていた旧社長システムだ。よく作れているものの、旧社長が見たいビューが作られており、他の役員やマネージャーには伝わらない。また、システムに入力されていない情報も多く、情報は紙やExcel、個人メールなどに分散していた。そのため、共通のモノサシで経営の議論ができず、各部門長は各自で手作業で集計し、報告資料を作成していたという。

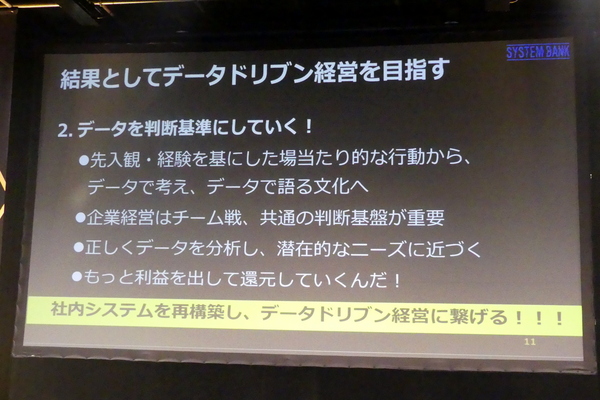

その結果、本来「宝」や「財産」である顧客データを活かし、データを判断基準にしていくデータドリブン経営を目指すことにした。先入観やカン、経験を元にした場当たり的な行動から、データに基づいた判断をできる文化を醸成し、潜在的ら顧客のニーズを理解し、利益につなげていく。「企業経営はチーム戦。共通の判断基準が重要」(中村氏)とのことで、社内システムの刷新プロジェクトがスタートした。

ソフト開発会社ならではの「体制構築」 ステップ踏んで導入

通常のセッションであれば、このあたりでkintoneが登場するのだが、システムバンクはkintone前提で「体制構築」を紹介した。「手段と目的の見誤りで迷走したプロジェクトをけっこう見てきた。これは全体の構想と目的を定義していないから」と中村氏は指摘する。

そのため、今回の社内システム構築では、本業のITプロジェクトでの経験を活かし、社内横断バーチャルチームを構築することにした。責任者に権限を持った役員を任命しつつ、人事・総務、営業、開発など各部を関与させた。もちろん社内業務に精通し、一家言あるメンバーも招集したという。

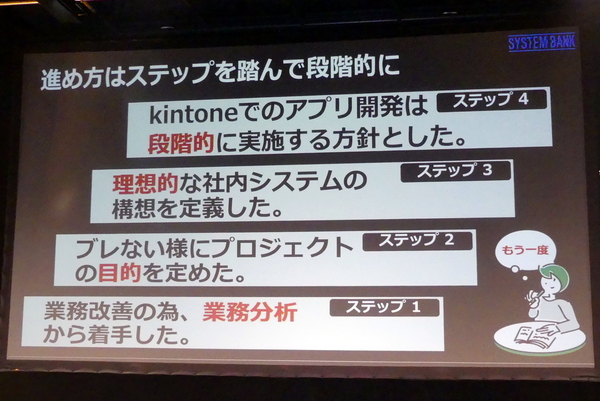

また、進め方も4つのステップで段階的に行なうことにした。まずは業務改善のため、業務分析からスタート。続いて、ぶれないようにプロジェクトの目的も定めた。40年の情報資産の活用、働き方改革のための業務の効率化と事務経費の削減、集計や分析作業の高度化による事業戦略への利用だ。

3つ目のステップとしては、段階的な社内システムの構築を定義。kintoneにとらわれず、理想の全体構想を考え、機能や費用対効果から業務パッケージが適切であれば、そちらを選択することとした。「手段にとらわれると、目的を見失う。ほかにいい選択肢が見えなくなる。あくまで目的を果たすのが今回のプロジェクト」と中村氏は語る。一方で、データの分析や照会はkintoneに集約し、各業務のアプリのデータでクラウドDWHを構築することにした。

4つ目のステップであるkintoneでのアプリ開発も段階的に行なうことにした。具体的には「認知」「効率化」「複合化」に分けて導入することにした。

まず「認知」は全員で使ってみるということ。全員使ってもらうために、交通費精算や通勤手当申請など、社員にとって重要なワークフロー関係からスタートさせた。続いて情報集約のメリットを体感する「効率化」。顧客情報や備品などチーム単位の管理情報を台帳としてkintoneに集約した。これにより、最新情報をリアルタイムに利用できるメリットを利用者に伝わるようになった。また、「こんなことに使えるのでは?」というアイデアや意識が少しずつ芽生えてくるようになるという。

最後は中村氏がもっともやりたかったという「複合化」。これはデータを組み合わせて活用することで、業務分析の結果から高い効果が期待できるというもの。データを根拠にする文化につながるアプリだ。

定量的、定数的な効果多数 今後はクラウドDWHや顧客への提案へ

利用アプリの例としては、技術者の育成管理アプリを挙げた。こちらは文字通りエンジニアのスキル管理と成長支援を実現すべく、育成計画を作成し、グラフで可視化する。プロジェクト管理や目標設定、マネージャー評価、自己申請、研修記録などのデータを複合化することで実現した。

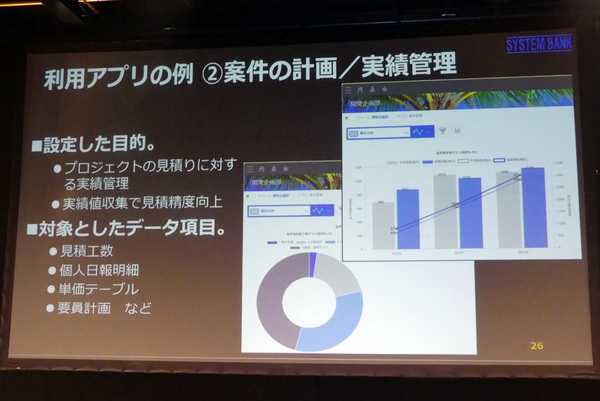

続いて案件の計画や実績管理アプリ。これはプロジェクトの見積もりに対する実績計画を可視化するもの。実績値を収集することで見積もりの精度も向上したという。こちらも見積もり工数や個人の日報明細、単価テーブル、要員計画などのデータを複合化することで実現した。

3つ目の事例はPC持ち出しの管理台帳。こちらは標準で難しかった部分を自社でカスタマイズし、業務要件に応じたロジックを実装したという。

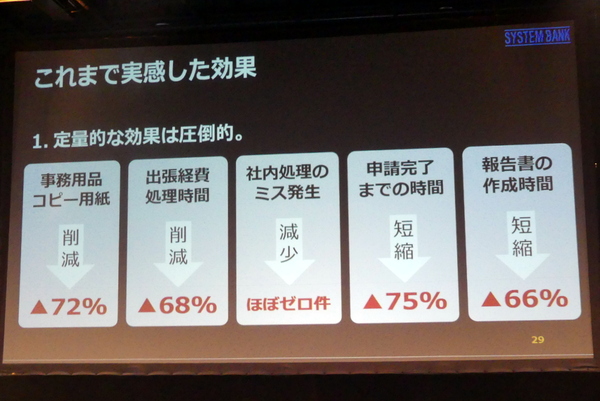

2年間の導入効果は圧倒的だった。まず定量的な効果としては、事務用品やコピー用紙は72%削減、出張経費処理時間は68%削減され、社内処理のミスがほぼゼロになった。申請完了までの時間も、報告書の作成時間も大幅に短縮されるようになった。

定性的な効果も多数あり、参加者が情報を確認してから会議に参加したほか、kintoneを使用した社内での業務効率化の提案も増加した。意外なところでは、ISO監査におけるマネジメントシステム効率化でkintoneが評価されたとのこと。今後は業務分析を進められるクラウドDWHを実現。顧客のDXや業務改善を実現するツールとしてkintoneを拡げていきたいという。

この連載の記事

-

第224回

デジタル

ヨガインストラクターから開発担当に kintoneはチャレンジの機会をくれるツール -

第223回

デジタル

紙運用を継続してのkintone活用、大山乳業農協の“誰一人取り残さないDX” -

第222回

デジタル

紙、紙、紙がDNAに刷り込まれたデーリー東北新聞社、kintoneで変わる -

第221回

デジタル

介護DXは絶対にできる!現場と二人三脚で30個のkintoneアプリを作成 -

第219回

デジタル

解約寸前だったkintoneが大原美術館のコミュニケーションを変えるまで -

第218回

デジタル

年齢や言語の垣根をkintoneで越えた金田コーポレーション -

第217回

デジタル

若手がレガシーに魂を吹き込む 帯広の印刷会社が歩んだkintone定着への道 -

第216回

デジタル

紙&Excelのメンテナンス業務をフルkintone化したクレーンメンテ広島 -

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 - この連載の一覧へ