ディープテックスタートアップが日本発である合理性。キーワードは量産と品質保証

エレファンテック清水 信哉氏 × インスタリム徳島 奏氏、海外展開スタートアップ1万字対談

提供: XTC JAPAN

社会を変える技術の量産化を実現したからこそ、海外から圧倒的な評価が得られた

――XTC JAPANとして春日さんにお伺いします。2社は海外の投資家からどのように評価されているのでしょうか。

春日 伸弥 氏 XTC JAPAN幹事/株式会社アイティーファーム ジェネラルパートナー

25年の歴史をもつグローバルVCで欧米ディープテックを中心に投資。欧州最大のAIコンソーシアムCyber Valleyの投資家メンバーや国内外の医療機器スタートアップ社外取締役も務める。これまで起業家としてUbitus Inc.日本代表や(株)ブロードテイル共同創業者、(有)スウィフト取締役など20年以上に渡り事業立ち上げを手掛けた。元IBM東京基礎研究所研究員、米国ミシガン大学情報学修士。

春日:両社とも技術がすごく際立ってユニークである、と明確に評価されています。すでにある何かを少し改善した・効率化したというレベルではなく、今まで実現できていなかったことを実現した、不可能だったことを可能にした、という点が、海外から評価されているポイントです。

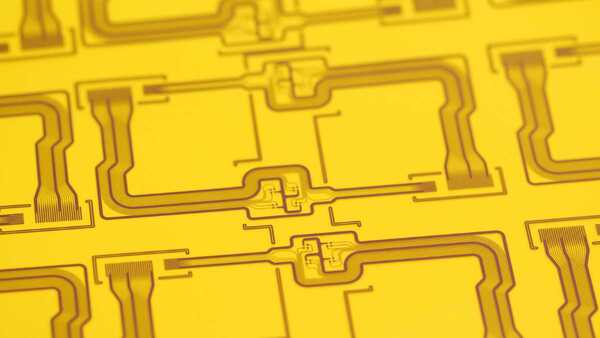

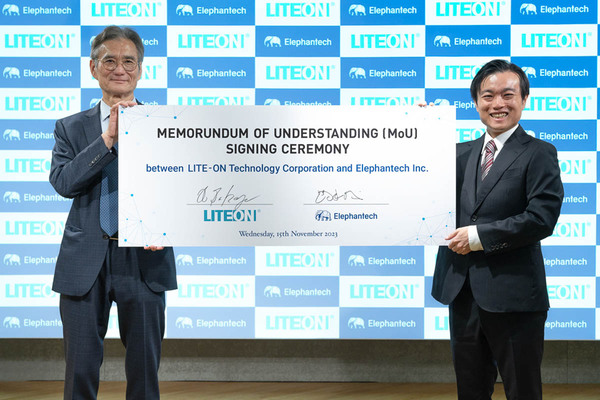

清水:そうですね。これまでできなかったことを実現したこと、実現できてるのは弊社しかない、というのは評価されていると思います。

徳島:3Dプリンターで義足を作ることは誰でも考え得ることで、コンセプト自体はチープなんですよね。でもそれを泥臭く、日本人らしく、きちんと形にしているのが、欧米の超有名ハードウェアスタートアップとの違いだと思います。量産までやりきり、製品の品質保証まできちんとやるのが日本のものづくり。どこに行っても、日本人らしいスタートアップだね、と評価をいただいています。大企業のメーカーを卒業して起業したハードウェアスタートアップの面々も、日本のものづくりの技術や知見がベースにあることで、日本のスタートアップへの信頼につながっているように感じます。

清水:「やりきったのがすごい」とはよく言っていただけますね。

春日:海外の投資家にこの 2社の事業を紹介すると、すごく食いつきがいい。事業の紹介をすると、投資家の想像力をかき立てて、「ここと組めばこんなことができる」「この会社に紹介したらこんないいことがある」といった、パートナーシップや協業、あるいはスケールのイメージがパッと明確に広がるようです。このような反応を見ると、このスタートアップをサポートしたら、面白いことができるんじゃないか、という彼らの好奇心やわくわく感が刺激されているように感じます。

徳島:僕たちに共通していて、ディープテックで成功するためのひとつの要素かもしれないのが、「これは社会的に価値がある、ということの明確なわかりやすさ」ではないでしょうか。今まではこうだったが、これに変えると、こんなに社会的にいいことがあります、というのはモノがあると圧倒的に目で見てわかりやすい。これは世の中に出たほうが明らかにいいから、という視点で応援してくれる方がたくさんいます。弊社でも国連の方が声をかけてくださって、ウクライナの支援にこの技術を入れてはどうか、と関係者につないでいただいたり。インドでいやらしさがなく商売ができているのも、その地域の社会にとっていいことにつながる、というのが明確だからだと思います。

――エレファンテックも世界的な脱炭素の流れの中で評価されていますね。

清水:最近のトレンドとしてはそうですね。今でこそ、グリーントランスフォーメーションやクライメートテックなどと見られることが多いですが、最初から廃棄物の削減などを前面に出していたわけではなくて、どちらかというと、クリーンで低コストの技術、という感じでやっていました。

――ただし、いきなり量産までができていたわけではないですよね。モノができる前は、海外とのコミュニケーションはどのようにされていたのですか?

清水:コミュニケーションはしていましたが、やはりモノができる前だと結局、ビジネスにはなりません。みなさん興味はあるとは言ってくれるのですが。うちの場合、基礎研究が6年。10年経った今でもまだ生産スケールアップで苦しんでいる状態ですから。最初の6年はコミュニケーションというよりも、ただ技術を評価してくれるというだけで、モノができてきて「本当にこれやってるんだ!」と。

我々の場合、業界の人はわりとみなさん知っている夢の技術なんですよね。例えば、核融合やダイヤモンド半導体とかと一緒で、昔から夢の技術だと言われていたけれど、量産化したというところが一番すごいところなので、量産化するまではあまり具体的な話には進みませんでした。

徳島:リスクテイカーは日本よりも海外の方がたくさんいますよね。経済も上り調子ですし、新興国のようにまだ経済が成熟しきってないところに行くと、プロダクトとしても、それほど完璧なものを求められない、という社会的な背景があります。僕らがエビデンスがまだ多くはない状態でいきなり商売を始められたのは、たぶんスタートがフィリピンだったからです。

日本でハードウェアが壊れるといった問題が起こると、一気に企業としてのすべての寿命が潰えてしまうほどのリスクになります。ソフトウェアと違ってβバージョンを世の中に出して、不具合を市場で修正していくことも日本の社会では認められていないので、そのリスクを担保することもスタートアップには難しい。でも、東南アジアなどの社会が成熟してない地域では、みんながチャレンジしている社会なので、一定程度の許容度があるんですよ。

――最初にフィリピンを選んだのは、そういった理由もあったのですか?

徳島:現地の課題と経済合理性の両方ですね。ユーザー数も多いですし。あとは、医療デバイスなので、法規制の問題もあります。日本は法規制がガチガチに厳しいですが、フィリピンは当時、超ゆるゆるだったんですよ。ほとんど何の認可も取らずにスタートできました。