今回は毛色を変えて、EUV(Extreme UltraViolet:極端紫外線)を説明しよう。昨今EUVをどこまでモノにできるか、というのがファウンダリー各社の焦点になっているのはご存じのとおりで、IBMと提携して2nmプロセスでの製造に突き進む日本のRapidusも、なるべく急いでEUVプロセスを習熟する必要がある。

この話そのものは別にいまさらという内容ではあるのだが、3nmから先になるとそのEUVでもダブル・パターニングが必須になるといった状況に加え、ここにApplied MaterialsがSculptaと呼ばれる新しいシステムを発表したことで、いろいろと憶測が飛んでいる状況にある。

EUVの話はだいぶ昔(2014年)にしたが、これはまだEUVの量産が始まる以前の説明であり、もう量産機が大量に稼働している現在とはまた状況が違う。そんなわけで、今回はEUVによる露光プロセスを説明したい。

ウェハーを感光させて回路パターンを作る技術

露光とはなにか? だが、そもそもLSIの製造手法は連載238回で説明したとおりだ。まずウェハーを洗浄した上で酸化膜を作り、さらに回路層を構成する材料の膜も作る。ついで、感光材(光が当たると変質する素材)と呼ばれるものを塗る。

それを塗り終わったら、上から回路パターンを模した「マスク」というものを挟んで光を当てる。これを行なうことで、回路パターンの部分には光が当たらず、パターンがないところは光が当たる。光が当たったところは感光材が反応して変質する。

この後で定着(銀塩写真の現像にあたる処理)を行なうことで、パターンがある部分がしっかり残る。この定着が終わったらエッチング(パターンのない部分を溶かす処理)を行なうことで、回路パターンがウェハー上に定着するというものだ。

もう最近は滅多に聞かないが、サンハヤトなどが出している感光基板を使ってプリント基板を自分で作ったことがある方なら、このあたりの手順をよくご存じのはずである(*1)。

話を戻すが、この露光が問題になってきたのは、回路パターンがどんどん小さくなってきたためである。このあたりの話は連載252回でも触れたが、なにしろ先端プロセスではトランジスタを構成するゲートの幅も、配線の幅も大幅に短くなっている。

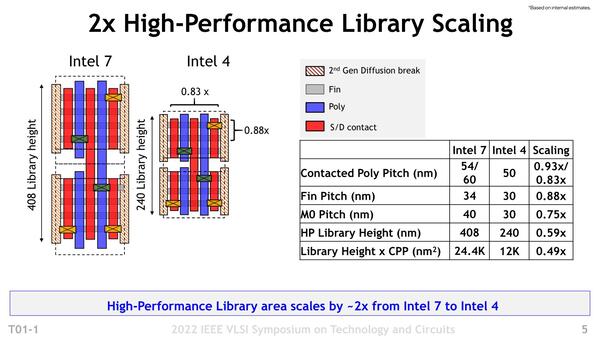

Intel 7とIntel 4でのゲートの幅や配線の幅は連載675回で紹介しているが、ここでContacted Poly Pitchが要するにゲートの幅、M0 Pitchというのが一番狭い部分での配線の間隔(幅はこれよりさらに狭い)になる。ここでなにが問題になるかというと「光の波長が、必要とされるものより大きい」ことである。

光はその種類によって波長が決まっているのはご存じのとおり。連載252回でも書いたように、もともと使われていた高圧水銀ランプだと436nm、KrF(フッ化クリプトン)のエキシマレーザーで248nm、ArF(フッ化アルゴン)エキシマレーザーで193nmとなっている。

他にF2(フッ素)エキシマレーザーが157nmで、これもずいぶん有望視されていたのだが、開発に手間取っている間に液浸の手法が出てきてしまったので、ほとんど使われていない。

実際はこの436nmなり193nmなりをそのまま当てはめるわけではない。解像度と一般に呼ばれるが、これは下の公式で計算される。

解像度=K(プロセス係数)×λ(光源の波長)÷NA(レンズの開口数)

このうちKは処理系に起因する要因(感光材の品質や軸外照明といった解像度工場技術など)で決まるもので、理論上の最小値は0.25だが実際には0.3くらいが限界(これも実は結構厳しい)。λは先に説明した通り、露光に使う光の波長である。

そしてNAであるが、上図のような構図を考えた際に開口数NAは

NA=sinθ

となる。つまりNAの最大値は1.0であるが、実際にはそこまで行くことはない。光源とウェハーを近づければ近づけるほど1.0に近くなるわけだが、限界があるからだ。

実際ASMLのDUV露光機のDry systemsに挙げられている例は以下のとおり。

| DUV露光機とNA値の関係 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 機種 | NA値 | |||||

| TWINSCAN XT:400L | 0.65 | |||||

| TWINSCAN XT:860M/860N/870 | 0.80 | |||||

| TWINSCAN XT:1060K/1460K/1470 | 0.93 | |||||

このTWINSCAN XT:1060K/1460K/1470を使って、光源には193nmのArF(フッ化アルゴン)を採用したとすると、解像度はKが0.25なら51.88nm、0.30なら62.26nmほどになる。実際には下表が発表されており、それぞれKの値が0.38/0.31/0.27程度になっているものと考えられる。

| DUV露光機と解像度の関係 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 機種 | 解像度 | |||||

| TWINSCAN XT:1060K | ≦80nm | |||||

| TWINSCAN XT:1460K | ≦65nm | |||||

| TWINSCAN XT:1470 | ≦57nm | |||||

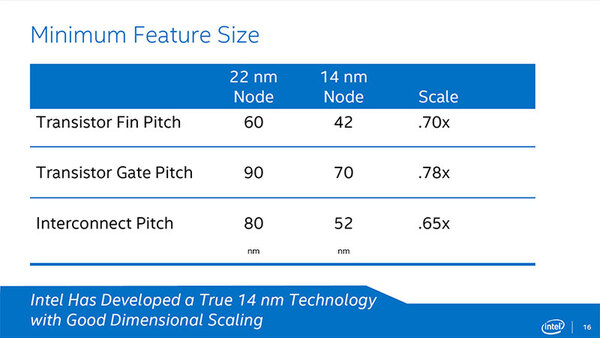

ただ一番解像度の高いTWINSCAN XT:1470でも57nm程度が限界である。以前インテルの22nmと14nmの比較を示したが、このままでは14nmの製造はとても不可能である。

(*1) 最近は基板CADでプリント基板の設計をした後、そのデータをプリント基板製造業者に投げて製造してもらうのがかなり手軽になってしまったし、CNCを持っている人はCNCを使って基板を作るという技もあるので、個人で感光基板を利用するニーズはかなり減ってしまった模様だ。サンハヤトの感光基板製作入門キットも、「在庫限り」になってしまっている。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ