遠藤諭のプログラミング+日記 第122回

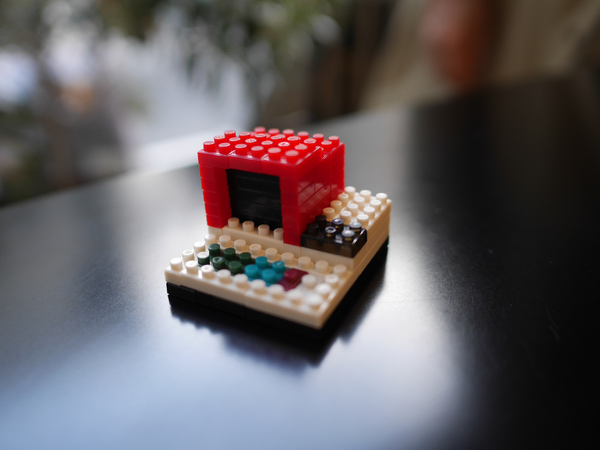

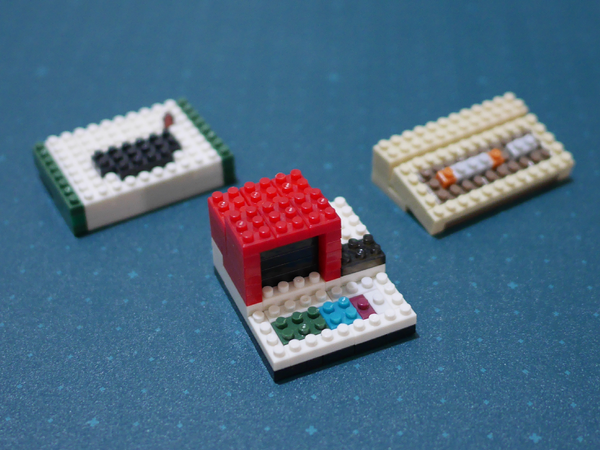

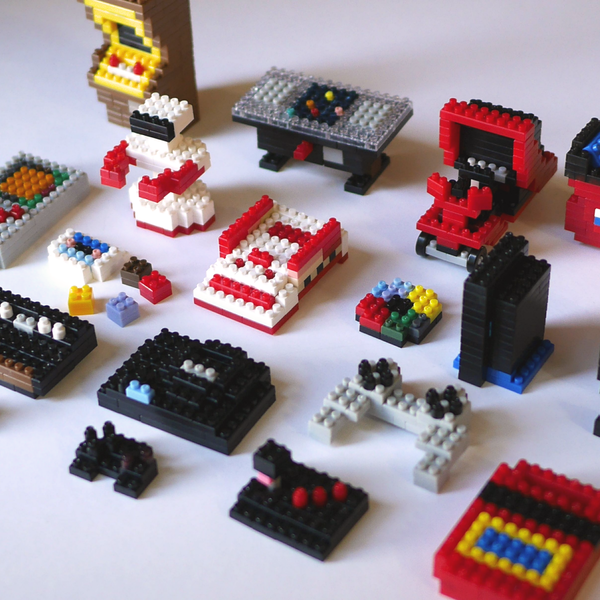

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 029/難易度★★

家電メーカーからマイコンが登場! シャープ MZ-80K のインパクト

2022年01月12日 09時00分更新

8ビット御三家の一角はこうして誕生した

1970年代、日本はコンピューターの覇権を握るIBMに対抗するために主要コンューター6社を3つにグループ化して支援していた。当時、コンピューターに参入しようと考えていたメーカーの中には、その枠に入れなかったメーカーがありシャープもそうした1社だった。

それが、同社が電卓開発に向かった理由の1つであったという経緯は、『計算機屋かく戦えり』の浅田篤氏(後にシャープ副社長、任天堂会長もつとめた)のインタビューに出てくる。

そんなわけで、1978年に、シャープからMZ-80Kが発売されたときに、「ついに民生品メーカーからもマイコンが発売されたか!」という印象があった。

実際には、シャープは、それまでに「HAYAC」というオフコン(オフィス=事務処理向けのコンピューター)の発売にこぎつけてはいた。しかし、最初に触れた主要コンピューター6社(富士通、日立、NEC、東芝、三菱、沖)のようにはなばなしい開発をしていたわけではないからだ。そんな、シャープのMZ-80Kだが、発売されるや一気に人気機種となる。

私が歴史を刻んだデジタル機器を作るブロックdeガジェットで、その「MZ-80K」を作った。

8ビットの御三家といわれるマシンは、日立の「ベーシックマスター」、シャープの「MZ-80K」、NECの「PC-8001」である。この中では際立ったディスプレイとキーボードも一体となったデザイン。それは、米国のコモドール「PET 2001」の影響ともいわれるが、なにしろ真っ赤なデスプレイカバーが強烈な印象を与える。

シャープは家電メーカーで、日立やNECは、通産省も支援するコンピューターメーカーと書いたが、ベーシックマスターの場合は、日立のなかでも家電部門で作られたものだった。逆にいえば、当時の各メーカーのテレビ部門がいかにアグレッシブだったかがうかがえる。実は、NECのマイクロコンピュータ部門で開発されたPC-8001とほぼ並行して、テレビ事業部でPC-6001の開発はスタートしている。

テレビが、ボタン操作になりチャンネルの記憶やリモコンの要件も発生してきた。この時代に物心ついていた方ならよく覚えておられることだろう。80年頃には、日本の家電は「マイコン××」という商品が次々に登場する。電子ジャー炊飯器でお焦げができなくなり、クーラーをつけて寝ても風邪をひかなくなり、シロート写真もピンボケがなくなった時代である。

テレビはそうした家電の中でも花形部門であり、さらに時代がくだればビデオディスクの接続も期待された。その制御にコンピューターが必要となると考えられた。任天堂のファミリーコンピューターの初期スケッチやMSXなどホームコンピューターでは、そうした世界が視野に入れられていた。

それよりも数年前に、シャープは、電卓でそうした時代を先取りしていたのだといえる。だからシャープから、MZ-80Kが、家電メーカーとしていち早く発売されたのは不思議ではないのだが。

さらにいえば、シャープの元副社長で小型電卓を主導した佐々木正氏が、MZ-80Kの開発にもからんでいたという記述もある。『チップに賭けた男たち』(Bob Johnstone著、安原和見訳、講談社)が、日本のエレクトロニクスの恩人として最大の賛辞を惜しまないとする人物だ。

ところで、MZシリーズといえば「アルゴ船」のマークだ。さすがに、ブロックでは表現しようもないのだが、シャープというメーカーロゴとは別に用意された紋章ともいえるもの。アルゴ船(アルゴ号)は、ギリシャ神話に出てくる勇士を乗せた船で、当時はBASICがその入り口だったデジタルの大海に出ていく関係者やユーザーの気持ちを伝えていて、ジンとくる。

以下、そんなことを思いながら作ったMZ-80Kの動画、ぜひご覧あれ。

■ 「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」:https://youtu.be/B6SFXKtNICI

■再生リスト:https://www.youtube.com/playlist?list=PLZRpVgG187CvTxcZbuZvHA1V87Qjl2gyB

■ 「in64blocks」:https://www.instagram.com/in64blocks/

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。「AMSCLS」(LHAで全面的に使われている)や「親指ぴゅん」(親指シフトキーボードエミュレーター)などフリーソフトウェアの作者でもある。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。その錯視を利用したアニメーションフローティングペンを作っている。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

Twitter:@hortense667

この連載の記事

-

第204回

プログラミング+

Geminiにタイ移住を命じられた――100日チャレンジからAI駆動生活へ、大塚あみさんインタビュー -

第203回

プログラミング+

「DGX Spark」は現代の「Apple II」である -

第202回

プログラミング+

マイコン誕生50周年の最後に「Apple 1」と『Yoのけそうぶみ』がやって来た! -

第201回

プログラミング+

秋葉原・万世書房と薄い本のお話 -

第200回

プログラミング+

11/2(日)ガジェットフリマと豪華ゲストによる変態ガジェットアワードが東京ポートシティ竹芝で開催 -

第199回

プログラミング+

現役“中学生”によって「変態ガジェットプロジェクト」が始動!! -

第198回

プログラミング+

「電脳秘宝館 マイコン展」で、あのマイコン、このパソコン、その原点を訪ねよう -

第197回

プログラミング+

伝説の玩具「アームトロン」に学ぶ——“1モーター×機械式ロジック”が切り拓いたロボット設計 -

第196回

プログラミング+

2025年問題とVHS 55,000本の運命――映画『キムズビデオ』 -

第195回

プログラミング+

Googleフォトが「カツカレー」を見つけてくれないので「画像さがす君」を作ってみた -

第194回

プログラミング+

長いプロンプト、どこでも履歴から呼び出して手直しして使う――「どこでもロングプロンプト」という解決策 - この連載の一覧へ