DateTimeを使って特定の時刻を表す

これに対して、特定の時刻を表すには、DateTimeオブジェクトを使う。DateTimeも.NET Frameworkのオブジェクトである。

●DateTime

https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/api/system.datetime?view=netframework-4.8

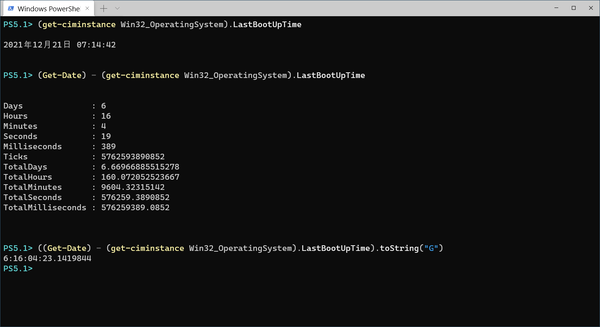

PowerShellでは、Get-DateコマンドなどがDateTimeオブジェクトを返す。Windowsが起動した時刻は、Get-CimInstanceコマンドを使い、

(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime

で得られる。これもDateTimeオブジェクトだ。

Windowsが記録した起動日時は、Get-CimInstanceコマンド(gcimと略すこともできる)で求めることができる。これは時刻なので、現在時刻を表す(Get-Date)から引き算すると時間(TimeSpan)となり、書式設定などが可能

そのため、現在時刻を表すGet-Dateから再起動した時刻を引けば、経過時間を得ることができる。なお、Get-CimInstanceはgcimというエイリアスが標準で定義されている。

(Get-Date) - (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime

上記の引き算の左右はともにDateTimeオブジェクト(時刻)なので、その結果はTimeSpan(時間)になる。先頭のGet-Dateにカッコが必要なのは、Get-Dateの値をここで計算させるためだ。これがないと後続の部分が式ではなくGet-Dateコマンドの引数とみなされてエラーになってしまう。このあたりがPowerShellのわかりにくく面倒なところだろう。

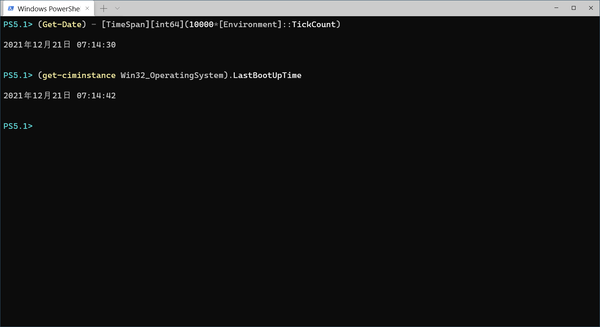

同様に現在時刻から、再起動後の経過時間を引けば、起動時刻を求めることができる。この結果は時刻なのでDateTimeである。

(Get-Date) - [TimeSpan][int64](1E4*[Environment]::TickCount)

現在時刻からTickCountによる稼働時間を引けば、起動日時を計算できる。ただし、TickCountには誤差が含まれるのと、カウントの開始タイミングにより、LastBootUpTimeとはズレがある

ただし、上記の計算結果は、記録された時間である“LastBootUpTime”とは数秒の誤差がある。というのも、TickCountはシステムタイマーの割り込みを使ってソフトウェアで合算していくもので、ミリ秒単位の誤差を含むからだ。もっともWindowsが起動した時間や経過時間を秒単位で確定することはあまりないので概算値でも問題はないだろう。

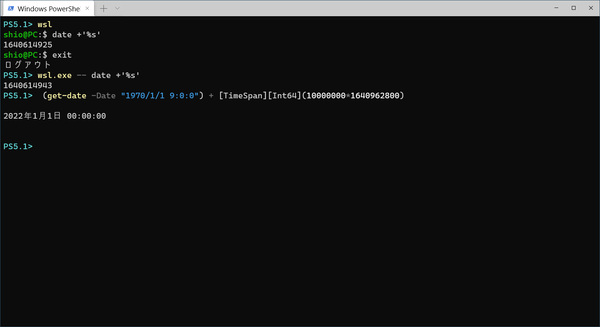

Unix/Linux形式の時刻表現を変換する

Windowsのアプリケーションでも、一部のプログラムはUnix/Linux形式の時刻表現を使う。Unix/Linuxでは、協定世界時(UTC)で1970年1月1日午前0時0分0秒を起点とした秒数で時刻を表す。これはUnix時間などと呼ばれ、起点となる時刻をUnix Epocという。Linuxのdateコマンドを使うと、現在時刻をUnix時間で表示できる。

date +'%s'

Unix時間は2023年11月14日までは、上位2桁が16の10桁の数値である。このことを知っていると、データ中のUnix時間にアタリをつけることができる。Excelなどで読み込んだファイルの日付データを見たら、「1640962800」のような数字だった場合、Unix時間を使っている可能性が高い。

これをDateTimeに直すには、Unix時間からTimeSpanを作り、Unix Epocに加算してやればよい。Unix EpocはUTCなので、get-dateの引数にUTCの時刻オフセット「+0000」を付ける。時刻は省略すると「0時0分0秒」が仮定されるので省略可能だ。

(get-date -Date '1970/1/1 +0000') + [TimeSpan][Int64](1E7*1640962800)

とする。

整数値からTimeSpanへの変換は結構頻度が高い。なので関数を定義しておくといい。

function global:I2TS($v) {

return [TimeSpan][Int64](Invoke-Expression $v) }

上記の式なら“(get-date -Date '1970/1/1 +0000') + (I2TS 1E7*1640962800)”と書ける(加算記号の両側をカッコでくくる点に注意)。

起動からの経過時間をGUIで見るだけでいいというのであれば、タスクマネージャーのパフォーマンスタブにあるCPUに「稼働時間」というのがある。また、コマンドラインで表示するだけでよいのであれば、systeminfo.exeコマンドがある。とはいえ、PCを使ううえで時間を計算したくなることはある。そんなときにDateTimeとTimeSpanを使ってみるといいだろう。

この連載の記事

-

第517回

PC

Windows 11の付箋アプリはWindowsだけでなく、スマホなどとも共有できる -

第516回

PC

今年のWindows 11には26H2以外に「26H1」がある!? 新種のCPUでのAI対応の可能性 -

第515回

PC

そもそも1キロバイトって何バイトなの? -

第514回

PC

Windows用のPowerToysのいくつかの機能がコマンドラインで制御できるようになった -

第513回

PC

Gmailで外部メール受信不可に! サポートが終わるPOPってそもそも何? -

第512回

PC

WindowsのPowerShellにおけるワイルドカード -

第511回

PC

TFS/ReFS/FAT/FAT32/exFAT/UDF、Windows 11で扱えるファイルシステムを整理する -

第510回

PC

PowerShellの「共通パラメーター」を理解する -

第509回

PC

Windowsにも実装された、生成AIと他のシステムを接続するためのプロトコル「MCP」とは何か? -

第508回

PC

Scalable Vector Graphics(SVG)そもそも何なのか? -

第507回

PC

Windows 11の「開発者モード」とは何か? - この連載の一覧へ